Comment nos fictions françaises représentent-t-elles l’écologie ? La multiplication des signaux d’alerte trouve-t-elle un écho dans les séries, pour la plupart ancrées dans le réel, que nous regardons ? Ces questions-là, Charles Ménard et Elénonore Gueit, fondateurs de l’Observatoire de la fiction, se les sont posées. Et elles les ont conduits à publier le baromètre 2025 de l’écologie dans la fiction audiovisuelle française, dont la Cité est partenaire.

Pour les besoins de l’étude, 24 jeunes scénaristes formés au Centre de compagnonnage de la Cité européenne des scénaristes ont été mis à contribution. Armés d’une grille de lecture mise au point par l’Observatoire de la fiction avec le soutien de l’Arcom, les Alumni de la Cité ont mis leur expertise de la dramaturgie au service de l’étude, pour fournir des observations précises sur tous les comportements et représentations relatifs à l’écologie, entendue ainsi : « Science qui décrit l’interaction des êtres vivants entre eux et avec leur milieu et comprenant les problèmes environnementaux qui caractérisent notre époque (changement climatique, pollution, raréfaction des ressources…) et la manière dont la société y réagit (opinions et attitudes, (in)actions, adaptation, prévention et atténuation des risques…) ».

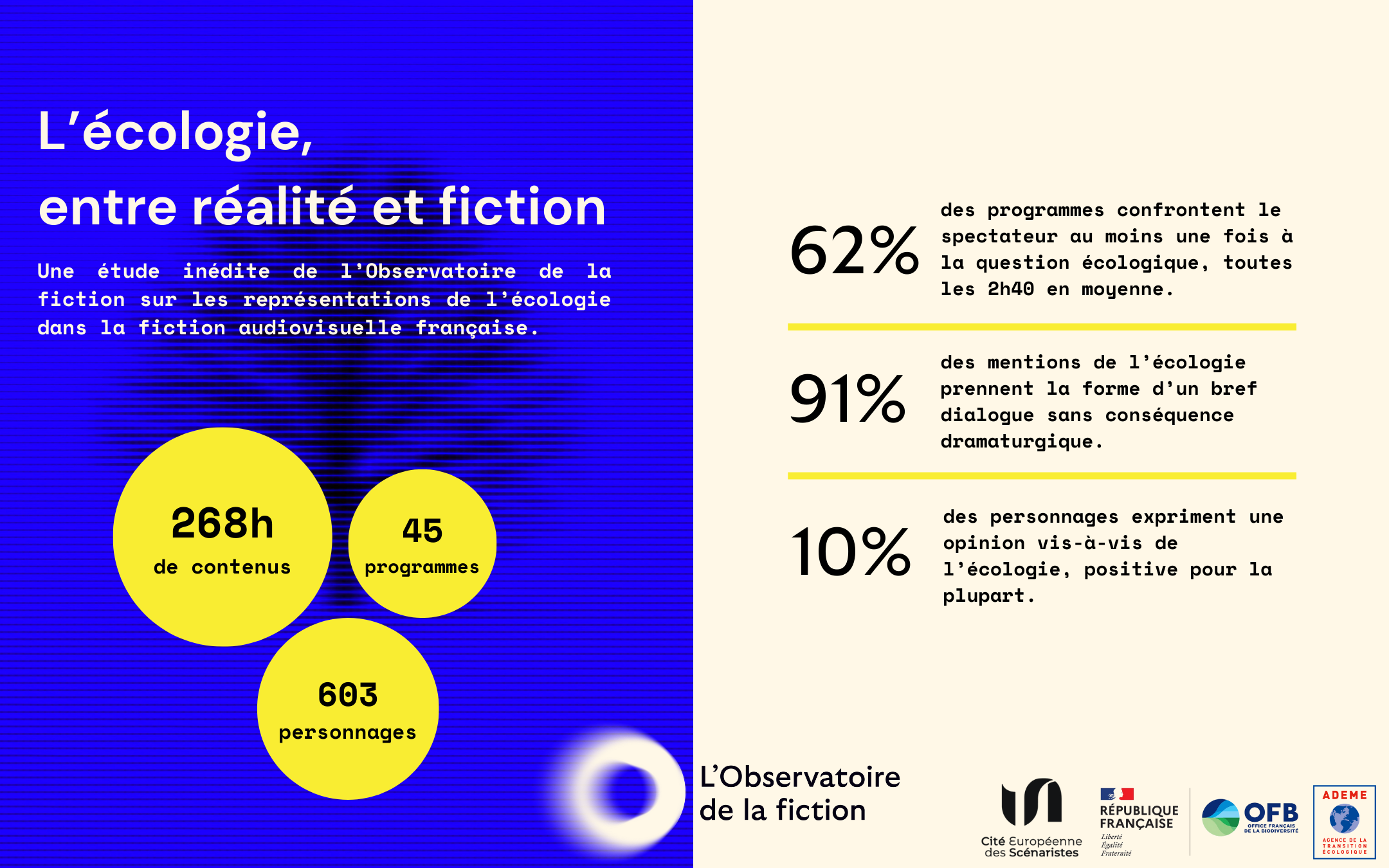

Au total, 268 heures de programmes ont été visionnées : 116 heures de quotidienne, diffusées sur France Télévisions et TF1 entre le 15 septembre et le 15 décembre 2024 et 152 heures de fiction, issues de 41 programmes différents – séries, unitaires et formats courts -, diffusées entre le 14 mars et le 14 mai 2025. Parmi les œuvres analysées, on peut citer les trois quotidiennes phares Plus belle la vie, encore plus belle (TF1), Demain nous appartient (TF1) et Un si grand soleil (France Télévisions), ainsi que les séries Tropiques Criminels (France Télévisions), Léo Matteï (TF1), Cimetière Indien (Canal+) ou encore Scènes de ménages (M6).

UN SUJET PRÉSENT, MAIS TRAITÉ EN SURFACE

Le baromètre, qui s’est concentré sur les programmes diffusés en 2024 et 2025, est une grande première en France. Difficile donc, de comparer les résultats obtenus avec de précédentes analyses et d’estimer, à ce stade, la progression de l’écologie dans les contenus audiovisuels sur ces dernières années. Mais plusieurs enseignements émergent, offrant déjà un panorama du traitement de l’écologie, prise au sens large, dans les séries que nous consommons au quotidien en France.

Quelques chiffres :

- En moyenne, les spectateurs sont confrontés à une mention de l’écologie – la plupart du temps dans les dialogues – toutes les deux heures et quarante minutes ;

- 62% des contenus audiovisuels confrontent le spectateur au moins une fois à la mention d’écologie ;

- Sur le total d’heures visionnées, l’écologie est traitée comme un enjeu dramaturgique – occupant une place déterminante dans la progression de la narration – dans seulement 2,6% d’entre elles ;

- La question écologique n’est portée que par 10% de l’ensemble des personnages des séries et unitaires visionnés pour l’étude.

On apprend ainsi que l’écologie est bien présente dans un peu plus de la moitié des contenus audiovisuels diffusés sur les plateformes et à la télévision française. L’archétype du personnage écolo, bobo parisien ou militant hippie, tend à s’effacer au profit de personnages plus nuancés, conscients des enjeux écologiques. Enfin, en fonction du format, la place accordée à l’écologie n’est pas la même. Plutôt traitée comme ressort humoristique dans les formats courts, en particulier dans les séries à sketchs comme Scènes de ménages, elle est intégrée comme sujet sociétal à part entière dans les quotidiennes. L’étude cite l’exemple d’Un Si Grand Soleil, dont l’un des personnages principaux, Ludovic Metay, est un biologiste militant, qui défend un mode de vie sobre. On notera que la quotidienne France Télévisions est d’ailleurs la première à avoir remporté le Label Ecoprod1 « 3 étoiles », en mai 2025, pour sa production exemplaire en matière d’impact carbone.

UNE MARGE DE PROGRESSION POUR LA THÉMATIQUE ÉCOLOGIQUE À L’ÉCRAN

Commençant doucement à infuser nos contenus audiovisuels, l’écologie y reste cependant traitée de façon anecdotique dans la plupart des cas. L’étude de l’Observatoire de la fiction suggère plusieurs pistes d’amélioration, pour que les scénarios de nos quotidiennes et de nos séries reflètent davantage nos préoccupations.

En dépit de la surreprésentation des métiers du droit, de la sécurité et de la santé – tous en première ligne des perturbations environnementales – dans les séries françaises, quasiment aucun personnage ne voit sa profession impactée par la crise écologique. Même chose du côté des territoires, que l’on sait pourtant de plus en plus menacés par les catastrophes naturelles, mais qui ne le sont aucunement dans la fiction. On notera également que le meurtre reste de très loin la première cause de mortalité des personnages, masquant une réalité sociétale pourtant bien présente : la pollution est aujourd’hui responsable de plus de 8 millions de morts chaque année dans le monde contre 500 000 pour les homicides.

Face à une crise écologique sans précédent, il est essentiel que la fiction puisse refléter nos préoccupations et contribuer à transformer nos représentations et à terme, nos comportements.

Nous vous invitons à lire l’étude complète de l’Observatoire de la fiction ici : https://www.observatoire-fiction.com/barometre-tv-2025

Vous pouvez également y découvrir les études menées sur les sélections Cannes 2024 et 2025 et César 2025.

Nous remercions chaleureusement Charles Ménard et Eléonore Gueit pour leur confiance et nos Alumni pour leur travail précieux : Ania Svetovaya (promo Sud 2024), Anissa Omri (IDF 2021), Anna Vaillant (Auvergne-Rhône-Alpes 2022), Déborah Chevallier (IDF 2024), Diane Devresse (Occitanie 2023), Eléonore Hergot (IDF 2021), Emma Aubery (IDF 2024), Erwan Nosal (IDF 2021), Guillaume Dupuy (Occitanie 2023), Julien Bedoura (IDF 2024), Juliette Bocquet (IDF 2024), Lewis Chambard (Occitanie 2023), Lise Etienne (Auvergne-Rhône-Alpes 2022), Lison Marteau (IDF 2022), Lucie Cabon (Auvergne-Rhône-Alpes 2023), Mathilde Denaux (IDF 2022), Mia Riocreux (Auvergne-Rhône-Alpes 2022), Romain Bourceau (IDF 2024), Sara Belayachi (Auvergne-Rhône-Alpes 2023), Sarah Fromentarius (IDF 2024), Sofian Bergame (IDF 2021), Thomas Fabrello (Auvergne-Rhône-Alpes 2023), Timothée Calame (Occitanie 2023), et Vanessa Audouard (Auvergne-Rhône-Alpes 2023).

- 1 Porté par l’ADEME, le Label Ecoprod permet de certifier qu’une œuvre de cinéma, audiovisuelle ou publicitaire a été produite de manière éco-responsable. ↩︎