Le sport, au-delà de ses enjeux de performance et de compétition, se révèle être une métaphore puissante de lutte dans diverses sphères sociales, notamment contre l’oppression politique, systémique et les inégalités de genre. En capturant ces luttes, ces récits montrent comment le sport peut servir de catalyseur pour le changement social, l’affirmation de soi et la revendication d’égalité.

Le sport et l’oppression politique et systémique

Au début du XXème siècle et jusqu’aux premières vagues de décolonisation mondiales, les représentations du sport et de l’athlétisme en fiction pouvaient être un outil (inconscient ou non) pour démontrer la domination et la supériorité des colonisateurs sur les populations autochtones. C’est par exemple le cas des films Tarzan de 1932 et 1934, basés sur le roman éponyme d’Edgar Rice Burroughs, qui montrent un personnage blanc élevé dans la jungle africaine, comme physiquement supérieur non seulement aux animaux sauvages mais aussi aux Africains eux-mêmes.

Il faut attendre la fin du 20e siècle pour voir les premiers renversements de ces narrations, montrant comment le sport en fiction peut être utilisé comme métaphore de lutte contre l’oppresseur.

Par exemple, le film Escape to Victory (1981), écrit par Evan Jones et Yabo Yablonsky et réalisé par John Huston1, raconte comment une équipe de prisonniers de guerre alliés accepte de jouer un match de football d’exhibition contre une équipe allemande… Avant de réaliser qu’elle est utilisée par la propagande allemande. Forte de cette réalisation, elle décide qu’elle a peut-être son coup à jouer pour marquer les esprits. Le football est ici clairement une métaphore de la lutte contre les forces nazies.

On peut également citer le film indien Lagaan (2001), écrit par Ashutosh Gowariker.

Le film se déroule en 1893, à la fin de la période victorienne de la colonisation britannique en Inde, et suit les habitants d’un village du centre de l’Inde qui, accablés par des impôts élevés et plusieurs années de sécheresse, sont mis au défi par un officier arrogant de l’armée des Indes britanniques de jouer au cricket pour éviter de payer les impôts dont ils sont redevables. Les villageois sont confrontés à la tâche ardue d’apprendre un jeu qui leur est complètement étranger pour espérer s’en sortir.

Le film présente le sport non seulement comme un outil d’unité mais aussi comme un moyen de contester et de renverser les structures de pouvoir inéquitables. Le match de cricket devient une métaphore de la lutte pour l’autonomie, l’identité nationale et la résistance face à l’oppression.

L’oppression peut également être systémique ; c’est le parti pris de Plein la Gueule (1974, Etats-Unis), écrit par Tracy Keenan Wynn, qui a fait l’objet de deux remakes en 2001 et 2015.

Le film est une comédie qui raconte l’histoire d’un groupe de prisonniers qui s’unit pour former une équipe de football afin d’affronter les gardiens de prison pas avares en abus de toutes sortes, symbolisant la lutte contre l’oppression et la recherche de dignité à travers le sport.

Le sport et les préjugés raciaux

Dans le livre de Douglas Hartmann, Race, Culture, and the Revolt of the Black Athlete: The 1968 Olympic Protests and Their Aftermath (2003), l’auteur explore comment le sport a été utilisé comme une plateforme pour lutter contre les injustices raciales.

Les scénaristes s’emparent donc également de ce thème, et à partir des années 1990, arrive une vague de films qui dépeignent le sport comme un moyen de déjouer les préjugés raciaux.

On peut par exemple citer la comédie Rasta Rockett (1993), écrite par Lynn Siefert, Tommy Swerdlow et Michael Goldberg, qui raconte l’histoire vraie de l’équipe jamaïcaine de bobsleigh qui participe aux Jeux Olympiques d’hiver de 1988, ou encore He Got Game (1998), écrit et réalisé par Spike Lee. On y suit l’histoire d’un jeune prodige du basketball et de son père, un prisonnier qui tente d’obtenir une réduction de peine en persuadant son fils de jouer pour une université spécifique. Ce film aborde les pressions et les tentations auxquelles sont confrontés les jeunes athlètes noirs, ainsi que les dynamiques familiales et sociales qui influencent leur parcours.

Puis dans les années 2000 avec Le Plus Beau des Combats, écrit par Gregory Allen Howard, qui aborde la question de la ségrégation raciale dans une équipe de football américain en 1971, et plus récemment McFarland, USA (2015, Etats-Unis).

Le raconte l’histoire de l’entraîneur White (interprété par Kevin Coster) qui arrive à McFarland, une petite ville de Californie principalement peuplée d’ouvriers agricoles hispaniques. Il découvre un potentiel exceptionnel pour le cross-country parmi les étudiants de l’école secondaire et forme une équipe de coureurs qui surmontent les obstacles socio-économiques et raciaux pour concourir dans les championnats d’État de Californie.

Les biopics permettent également de représenter le sport comme un acte politique pour de grands athlètes racisés. On peut par exemple citer :

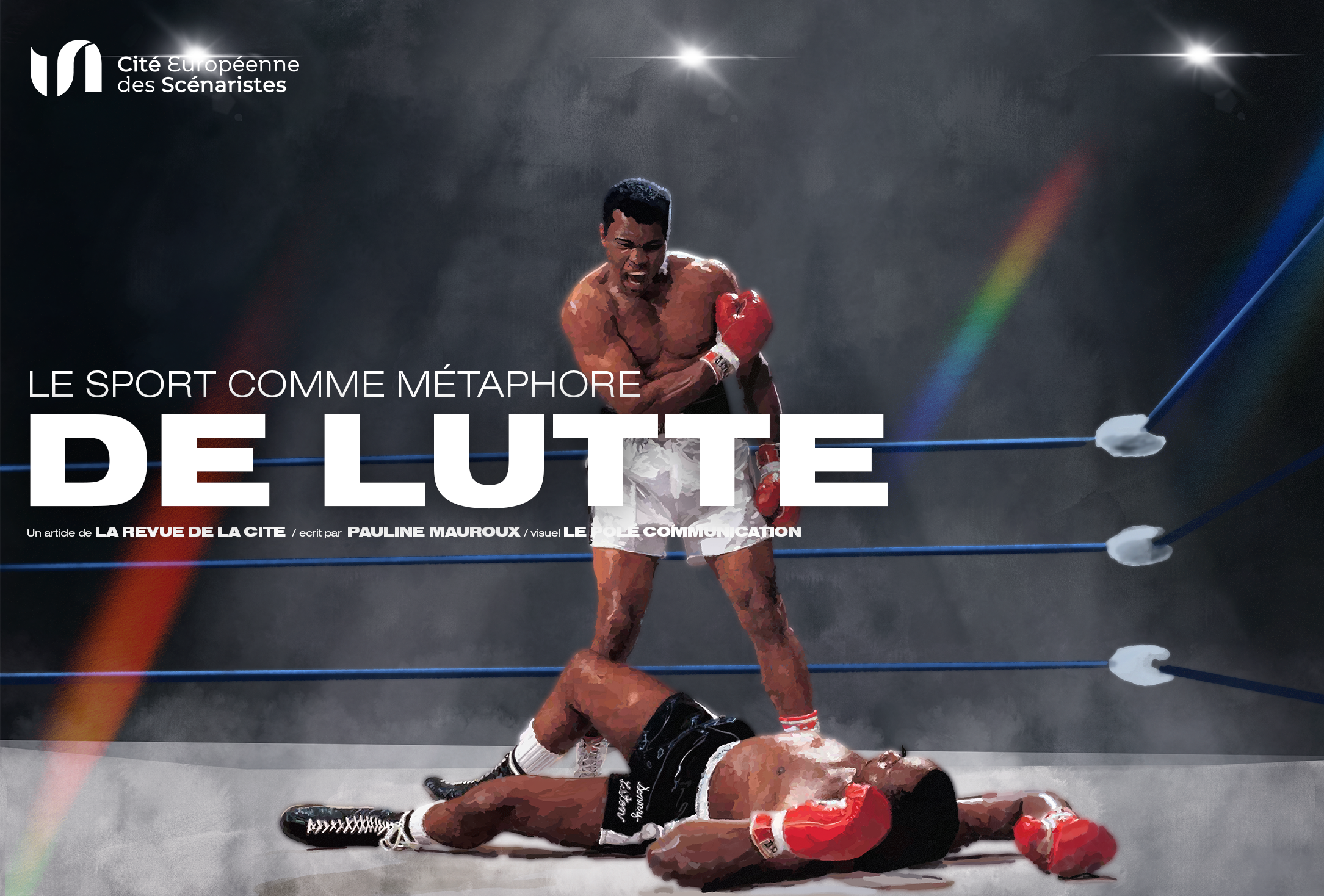

- Ali (2001, Etats-Unis), le biopic sur Muhammad Ali, écrit par Michael Mann, Eric Roth, Stephen J. Rivele et Christophe Wilkinson, et interprété par Will Smith. En retraçant la vie du boxeur, une grande part est donnée à ses combats pour les droits civiques, son refus d’être incorporé dans l’armée américaine pendant la guerre du Vietnam, et son combat contre le racisme.

- 42 (2013, Etats-Unis), écrit et réalisé par Brian Helgeland, qui raconte l’histoire de Jackie Robinson, le premier joueur afro-américain dans la Major League Baseball moderne, et de sa lutte contre la ségrégation raciale en 1945.

- Race (2016, Etats-Unis), écrit par Joe Shrapnel et Anna Water house, se concentre sur Jesse Owens et son parcours vers les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, où il a défié le régime nazi et les préjugés raciaux.

Le sport au prisme du genre

Un des premiers films mettant réellement en vedette une femme aspirant à une carrière sportive date de 1952. Il s’agit de Mademoiselle Gagne-Tout, écrit par Ruth Gordon et Garson Kanin (pour lequel ils sont nommés à l’Oscar du meilleur scénario original), et réalisé par Georges Cukor.

Katharine Hepburn joue le rôle de Pat Pemberton, une sportive douée qui excelle au golf et au tennis mais qui doit faire face au sexisme de son fiancé qui veut qu’elle arrête pour l’épouser. Pour l’aider à repousser la date fatidique, elle fait appel à Mike Conovan, interprété par Spencer Tracy, un promoteur sportif un peu louche.

Le film a été écrit en “hommage” aux qualités athlétiques de Katherine Hepburn, qui n’est pas doublée à l’écran et considérée comme une des meilleures joueuses de tennis à Hollywood2.

Mais dans les décennies suivantes les films qui montrent des protagonistes féminines avec des aspirations sportives restent rares.

On peut par exemple citer :

- Personal Best (1982), écrit et réalisé par Robert Towne, qui montre le combat de Chris Cahill (interprétée par Mariel Hemingway) pour exceller dans le pentathlon ;

- Une équipe hors du commun (1992) écrit par Lowell Ganz et Babaloo Mandel, le premier film américain sur un sport collectif féminin ; le baseball en l’occurence3.

Il raconte l’histoire vraie de la All-American Girls Professional Baseball League, créée pendant la Seconde Guerre mondiale lorsque de nombreux joueurs de baseball masculins étaient partis au combat.

Le XXIe siècle permet (enfin) d’apporter une plus grande visibilité aux récits sportifs du point de vue féminin, avec des héroïnes déterminées à dépasser les limites imposées par la société :

- Joue-la comme Beckham (2002, Royaume-Uni), écrit et réalisé par Gurinder Chadha, suit l’histoire de Jess (interprétée par Parminder Nagra) une jeune fille d’origine indienne vivant à Londres, qui aspire à devenir footballeuse professionnelle malgré les objections de sa famille conservatrice.

- Hors jeu (2006, Iran), écrit par Jafar Panahi et Shadmehr Rastin, raconte comment des femmes iraniennes vont se rebeller contre les lois leur interdisant d’assister à des compétitions sportives et s’infiltrer pour voir le match de l’Iran de qualification pour la Coupe du monde de football 2006.

- Chak De! India (2007, Inde), ce film raconte l’histoire d’une équipe féminine indienne de hockey sur gazon et de son entraîneur, qui lutte contre les stéréotypes de genre et les préjugés régionaux pour former une équipe nationale unifiée.

- Bliss (2009, Etats-Unis), réalisé par Drew Barrymore et écrit par Shauna Cross, met en scène Bliss, une adolescente rebelle du Texas, qui rejoint une équipe de roller derby pour échapper à la pression de sa mère.

- Comme des garçons (2018), écrit par Jean-Christophe Bouzy, Julien Hallard, Claude Le Pape et Fadette Drouard, raconte la création de la première équipe de football féminin en France dans les années 1960, montrant comment le sport peut unir et transformer une communauté.

On peut également mentionner certains biopics d’athlètes féminines qui commencent à voir le jour depuis quelques années :

- The Gabby Douglas Story (2014, Etats-Unis), biopic uniquement sorti à la télévision américaine, et qui raconte la vie de Gabrielle Douglas, la première gymnaste afro-américaine à remporter la médaille d’or individuelle aux Jeux olympiques.

- Battle of the Sexes (2017, Etats-Unis), qui raconte la vie de Billie Jean King (interprétée par Emma Stone) autour des années 1970, de la création de la WTA et de son match historique face à Bobby Riggs (interprété par Steve Carrell).

- Marinette (2023, France), écrit et réalisé par Virginie Verrier, sur la footballeuse Marinette Pichon et son combat pour ouvrir un statut professionnel pour les joueuses – le premier biopic français sur une sportive française4.

Enfin, nous pouvons également citer le film Les Crevettes pailletées (2019), écrit par Cédric Le Gallo et Maxime Govare, ainsi que son sequel La Revanche des Crevettes pailletées (2022). Le film raconte l’histoire d’une équipe de water-polo gay qui se prépare pour les Gay Games, et montre comment les membres de l’équipe luttent contre les préjugés et les discriminations à travers leur passion pour le sport.