Pour avertir sur certaines tendances

“Ne viens pas. Je ne te veux pas ici. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais je ne peux pas avoir un 2,5 à mon mariage.”

Cette réplique est celle que les scénaristes Mike Schur et Rashida Jones ont mise dans la bouche de Naomi, qui ne veut plus rien avoir à faire avec Lacey, son ancienne meilleure amie, maintenant que sa notation est basse.

Dans cet épisode Chute Libre (épisode 1, saison 3) de Black Mirror, le créateur Charlie Brooker et les scénaristes nous avertissent de la déshumanisation vers laquelle nous courrons à force de jauger uniquement les relations sociales à travers le prisme des réseaux sociaux.

Les récits dystopiques peuvent en effet servir comme mise en garde contre certaines tendances sociétales ou politiques que l’on considèrent comme anodines ; ces récits font le choix politique d’explorer en profondeur ce que raconte cette tendance, de se projeter, et de montrer que le danger peut être plus proche que l’on ne pense.

Par exemple, la tendance à se déconnecter de ses émotions a été explorée à plusieurs reprises.

On peut citer les films Equilibrium (2002) écrit et réalisé par Kurt Wimmer, et The Giver (2014) écrit par Michael Mitnick et adapté du roman de Lois Lowry de 1993. Dans ce dernier, face à une société où les émotions individuelles prenaient trop de place, il a été décidé de supprimer toutes les émotions grâce à l’effacement de toute trace de mémoire. Tous les individus sont formatés pour se comporter de façon préétablie.

On peut également mentionner le leurre de l’hyperconnectivité, qui ne fait qu’accroitre le sentiment de solitude profonde, thème exploré dans le film Her, écrit et réalisé par Spike Jonze (2013).

Ces postulats mettent en garde sur les outils à notre disposition faits pour nous distraire à outrance, ou nous montrent que traverser la vie passivement nous rend malléable à toute volonté extérieure de notre contrôle.

À travers ces récits, les spectateur·ices sont encouragé·es à évaluer et à porter un regard critique sur la direction que prennent nos sociétés, que ce soit en terme de déshumanisation digitale ou d’érosion des libertés individuelles, tendances qui mèneraient à une rupture dystopique de nos sociétés.

Pour illustrer des dilemmes éthiques

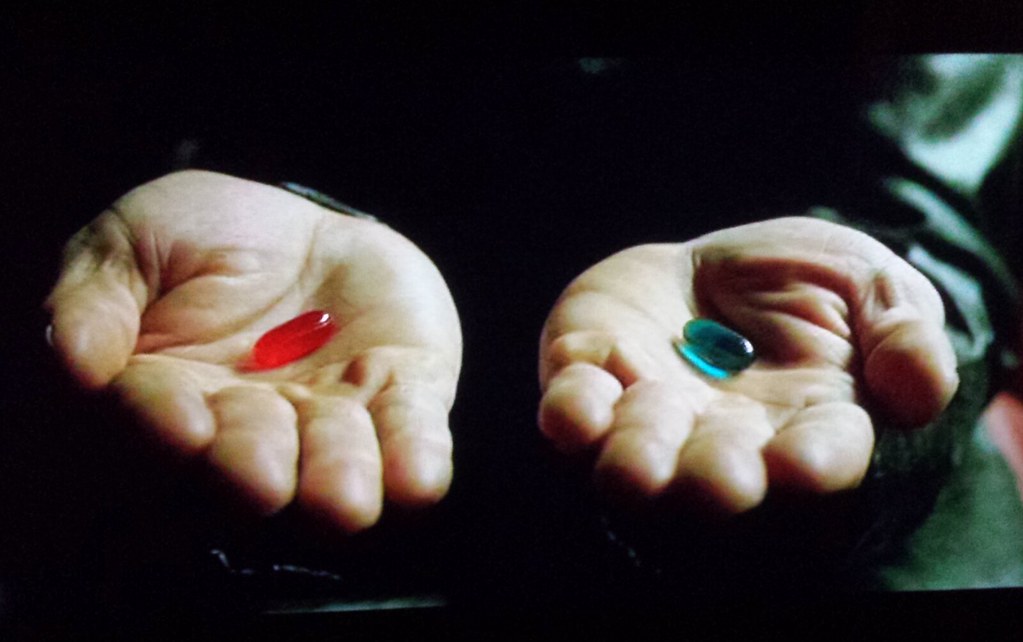

“Tu prends la pilule bleue, l’histoire s’arrête là. Tu te réveilles dans ton lit, et tu crois ce que tu veux. Tu prends la pilule rouge, tu restes au Pays des Merveilles et je te montre jusqu’où va le terrier.”

En soulevant des dilemmes éthiques, les récits dystopiques obligent les spectateurs à se poser des questions difficiles ; par exemple sur les compromis entre la sécurité et la liberté, les droits individuels et le bien-être collectif, ou bien les limites du progrès scientifique :

- Doit-on préférer une vie confortable dans une illusion contrôlée ou affronter la réalité difficile pour atteindre la véritable liberté individuelle ? (Matrix, 1999)

- Avons-nous une responsabilité éthique envers des créations intelligentes mais artificielles? (Blade Runner, 1982)

- Doit-on participer à la purge annuelle, libérant ses pulsions violentes pour maintenir la stabilité sociale, ou refuser en s’opposant à la brutalité institutionnalisée ? (The Purge, 2013)

- Doit-on accepter la pratique de l’euthanasie obligatoire à l’âge de 30 ans pour maintenir la stabilité démographique, ou s’enfuir pour défier ce système et découvrir la vérité sur la vie au-delà ? (LÂge de Crystal, 1976)

Ces récits axés sur l’incarnation de dilemmes éthiques ont deux effets pour les spectateur·ices. Tout d’abord, ils ont un effet cathartique, en les forçant à se confronter à ce qui peut être douloureux et à porter un regard critique sur les implications morales de ces décisions politiques fictionnelles.

Ensuite, ils encouragent le développement de citoyen·es conscient·es et engagé·es, étant donné qu’ils et elles ont déjà vécu et éprouvé les conséquences de ces dilemmes grâce à ces récits dystopiques.

Pour anticiper les dérives

Finalement, ces récits dystopiques servent directement de miroir de nos craintes les plus profondes. Même s’ils sont souvent des versions exagérées et déformées des structures politiques existantes, ils puisent tout de même leur inspiration dans les évènements du monde réel :

- les politiques sur le contrôle du corps féminin : La Servante écarlate de Margaret Atwood **(1985)

- le retour des totalitarismes : V pour Vendetta (1982) d’Alan Moore et David Lloyd, 1984 de George Orwell (1949)

- les abus politiques en temps de crise : Children of Men (1992) de P. D. James

- la surveillance excessive : Brazil (1985) écrit par Charles McKeown, Tom Stoppard et Terry Gilliam

Se confronter à ces scénarios du pire peut cependant avoir des impacts positifs :

- Encourager les spectateur·ices à aller au-delà des effets d’annonce politiciennes pour avoir une vision à plus long-terme

- Lever un voile de déni, accepter que “tout est possible”, et donc essayer de maintenir une vigilance et des systèmes de garde-fous

- Faciliter une réévaluation des systèmes politiques, permettant ainsi une approche de la politique plus dynamique et concernée

Le symbolisme de certaines de ces oeuvres a d’ailleurs dépassé le cadre fictionnel, autant pour le meilleur que pour le pire.

Le pire, c’est quand il est instrumentalisé à l’encontre du message initial par des groupuscules d’extrême-droite. A l’instar de la fameuse pilule rouge de Matrix, censée incarner la “véritable réalité” dans le film, qui a été reprise par les complotistes masculinistes et les conservateurs pour illustrer le “réveil” nécessaire face au “mensonge” féministe.

Le meilleur, c’est quand il devient un signe de ralliement pour incarner la lutte dans le monde “réel”. Ainsi le costume de la Servante Ecarlate est devenu un signe de contestation contre les politiques de contrôle sur le corps féminin, comme lors de cette manifestation en 2018 pour le droit à l’avortement en Argentine.