Judith Berlanda-Beauvallet a commencé ses études avec une Khâgne et les a terminées à l’Ecole de la Cité en section réalisation en 2016. Depuis, elle tourne des courts-métrages avec pour objectif de réaliser un jour des films d’épouvante. Elle a lancé en janvier 2020 la chaîne YouTube « Demoiselles d’Horreur », qui propose des analyses de personnages féminins dans les films d’horreur et des interviews d’actrices et réalisatrices de films de genre. En parallèle, elle a été chroniqueuse cinéma pour la RTS, et elle intègre en janvier 2022 la rédaction d’Ecran Large. Elle est l’autrice de la préface de Un genre à soi, édité chez Playlist Society.

(photo : © Lytnim)

Comment définirais-tu l’expression ‘horreur au féminin’ ?

Ce que j’appelle l’horreur au féminin, c’est tout simplement l’horreur racontée à travers le prisme des femmes — que ce soit par les personnages, par la réalisatrice, ou les deux.

Pour moi, l’important, c’est de revenir à du factuel : est-ce que c’est raconté du point de vue féminin ? Parce que, si on commence à définir l’horreur au féminin uniquement par rapport aux sujets abordés, ou à une obligation de sous-texte féministe, on risque d’essentialiser. Et c’est dangereux : on en viendrait à attendre des femmes qu’elles fassent forcément des films engagés, qu’elles traitent de certains sujets, qu’elles incarnent un certain regard… alors que justement, ce que j’adore, c’est que dans l’horreur, les femmes puissent aussi faire ce qu’elles veulent — sans avoir besoin de correspondre à cette attente-là.

Justement, d’où vient, selon toi, cet attrait si particulier que l’horreur exerce sur les femmes ?

Les films d’horreur s’appuient souvent sur des menaces ou des figures qui viennent directement des oppressions vécues par les femmes, de manière plus ou moins métaphorique.

Déjà, il y a une étude qui montre que l’horreur est le seul genre dans lequel il y a plus de personnages féminins que masculins — c’est vraiment le seul. En se demandant pourquoi, on voit que depuis les débuts du genre, les films d’horreur s’appuient souvent sur des menaces ou des figures qui viennent directement des oppressions vécues par les femmes, de manière plus ou moins métaphorique.

Le slasher, par exemple, ce n’est que ça : des métaphores de crimes sexuels, avec en général des victimes féminines. Mais même dans les films de fantômes, on retrouve beaucoup de sous-textes liés aux féminicides, aux oppressions sociales, ou encore à ce qu’on appelait l’hystérie féminine à une époque.

Ce qui est fascinant, c’est que même les films réalisés par des hommes racontaient déjà ces violences — souvent sans que leurs auteurs en aient pleinement conscience. En gros, le cinéma d’horreur montre depuis toujours des réalités que, dans la vie quotidienne, beaucoup continuent de nier.

Est-ce qu’il y a eu, selon toi, un moment récent qui a changé la donne pour les réalisatrices dans l’horreur ?

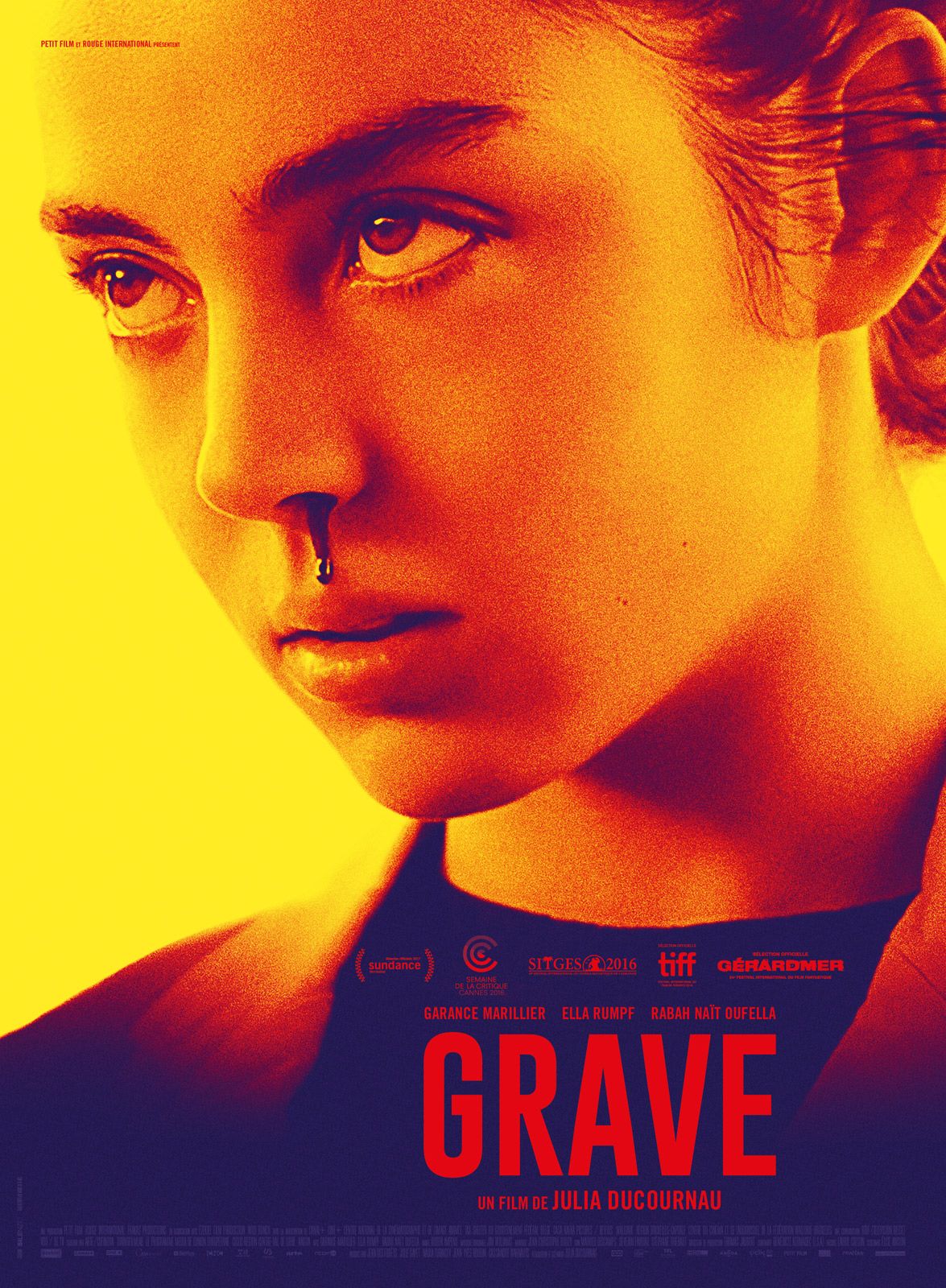

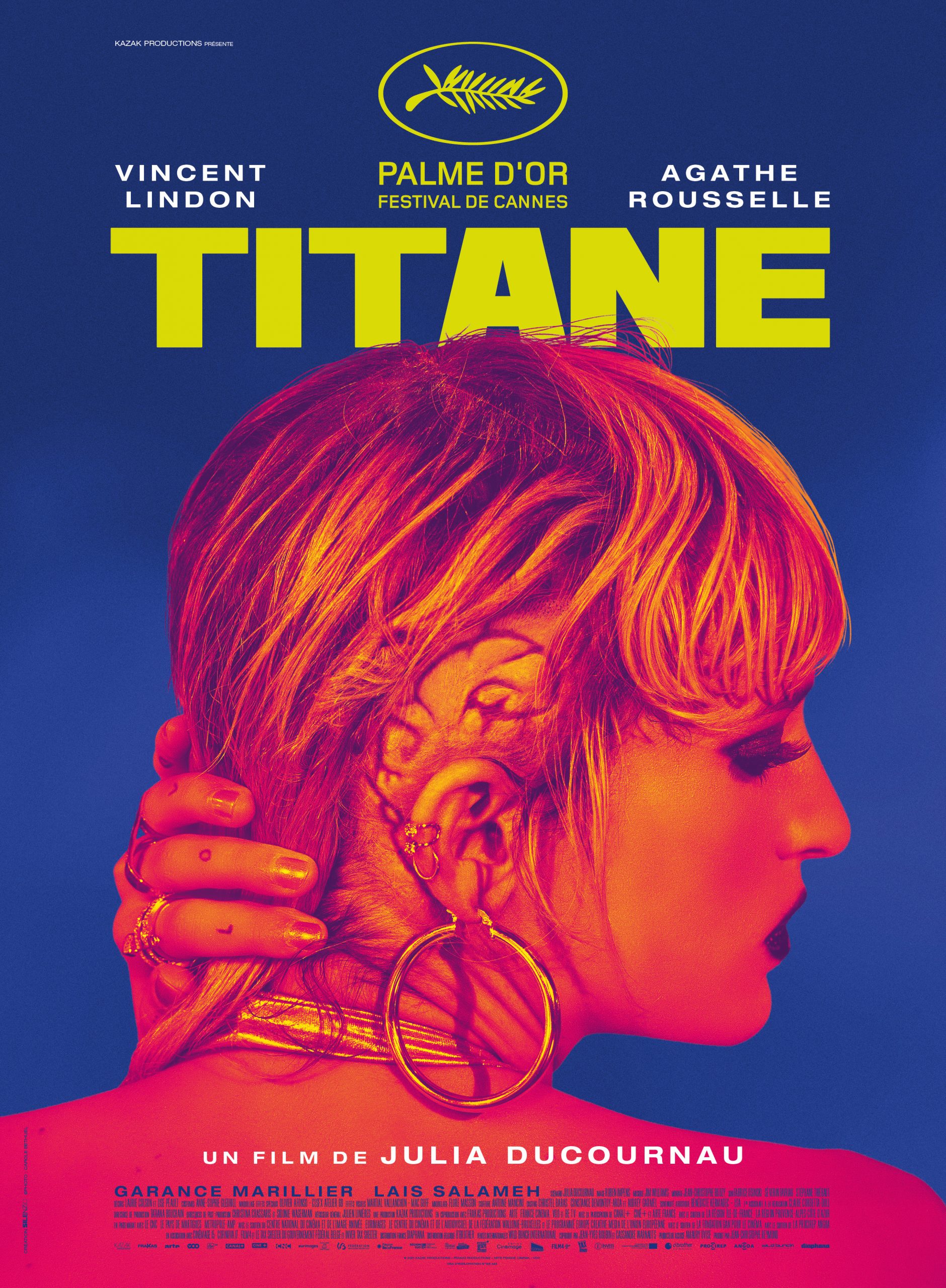

Oui, je pense qu’il y a eu des moments récents très importants. Je situerais surtout deux étapes autour de Julia Ducournau.

D’abord avec Grave, qui certes n’a pas très bien marché en salles, mais qui a reçu beaucoup de nominations aux César. C’était assez inédit pour un film aussi clairement horrifique, et ça a permis d’ouvrir des aides à la création de genre au CNC. Je pense que ça a été aidé aussi par le fait que Julia Ducournau venait de la Fémis. Tout à coup, le monde du cinéma français, critique et institutionnel, a pris conscience que l’horreur pouvait avoir droit de cité même dans ses cercles les plus fermés.

Et puis évidemment, l’autre moment décisif, c’est sa Palme d’Or avec Titane. Là, c’était énorme : la consécration du genre horrifique dans le temple du cinéma d’auteur. Ce qui est intéressant, c’est qu’on voit que le progrès critique de l’horreur s’est fait en même temps que celui des femmes dans le milieu. Les deux avancent ensemble, un peu comme s’ils étaient liés.

Après, dans les années 80-90, il y avait déjà des films d’horreur réalisés par des femmes, mais de manière plus sporadique : Slumber Party Massacre de Amy Holden Jones, Cimetière de Mary Lambert, American Psycho de Mary Harron… Ce qui change aujourd’hui, c’est qu’on assiste à une vraie vague : énormément de réalisatrices, parfois jeunes, parfois moins jeunes, qui commencent par l’horreur. Un peu comme à l’époque victorienne pour la littérature gothique : comme l’horreur était vue comme un genre « mineur », on laissait plus facilement les femmes s’en emparer. Et j’ai l’impression qu’aujourd’hui c’est un peu pareil au cinéma : parce que l’horreur reste un genre peu prestigieux, avec peu d’argent en jeu, on laisse davantage de nouvelles voix s’y exprimer.

On est dans une période charnière. Il faudra attendre encore un peu pour voir qui va persévérer dans l’horreur, qui va bifurquer vers d’autres genres, et ce que ça va donner à plus long terme.

Si l’horreur attire autant de nouvelles voix, c’est peut-être aussi parce qu’elle offre une liberté particulière. À ton avis, en quoi ce genre permet-il de raconter des choses que d’autres autorisent moins ?

Pour moi, l’horreur est vraiment le genre politique par excellence, parce qu’il offre une forme de licence totale.

À partir du moment où tu assumes de faire un film d’horreur — donc quelque chose de « sale », de « crade », de « pas sérieux » —, tu es beaucoup moins scruté. Du coup, tu as le droit d’être choquant, de pousser des représentations extrêmes, d’aborder des sujets militants de manière frontale, sans qu’on vienne forcément te demander de te justifier. Ce qui est paradoxal, c’est que cette liberté vient précisément du fait que l’horreur est vue comme un sous-genre : il y a moins d’attentes, donc plus de marge pour dire des choses fortes. Et pour les femmes, c’est encore plus précieux : non seulement ça permet de parler des violences qu’elles subissent, mais aussi d’exprimer une rage, une violence intérieure, une noirceur qu’on leur interdit souvent ailleurs. Donc là, il y a effectivement, encore une fois, un aspect cathartique.

En plus, depuis que les films d’horreur existent, ils proposent des représentations féminines beaucoup plus variées que dans le cinéma mainstream. Même si parfois c’est stigmatisant, dans l’horreur, tu peux avoir des femmes âgées, violentes, monstrueuses, grotesques, puissantes, brisées…

Cette diversité, même imparfaite, est beaucoup plus riche que ce qu’on trouve dans les genres dits « nobles ».

Quand on regarde plus en détail les récits eux-mêmes : est-ce que tu dirais que le regard féminin transforme aussi la manière de raconter la peur dans l’horreur ?

Il y a des films dans lesquels on pourrait tout à fait imaginer qu’un homme les réalise aussi, mais dans pas mal de cas, on sent que oui, il y a quelque chose de particulier, un vrai regard féminin. Je pense souvent, par exemple, au film Relic de Natalie Erika James, une jeune réalisatrice australienne. C’est un film de fantômes qui traite en réalité de la maladie d’Alzheimer, et c’est magnifique. Toute l’histoire repose sur trois générations de femmes : la grand-mère, la fille et la petite-fille. Ce sont trois personnages féminins qui évoluent ensemble, sans jamais être ramenés à une histoire d’amour ou à une intrigue sexuelle avec des hommes — et ça, c’est tout bête, mais c’est incroyablement rare. Le film est vraiment concentré sur les liens familiaux, l’amour, la peur, la mémoire. Et surtout, il propose des représentations féminines très variées : une femme âgée, une femme d’âge mûr, une jeune adulte… sans jamais tomber dans les clichés habituels. Par exemple, on n’a pas, comme trop souvent dans le cinéma mainstream, la scène attendue où la jeune fille est filmée en train de se masturber, ou d’envoyer des messages amoureux, ou de s’envoyer en l’air derrière une maison juste pour prouver qu’elle a une vie sexuelle. Attention, je ne suis pas du tout contre le fait de représenter la sexualité, évidemment. Mais parfois, on oublie qu’un personnage féminin peut exister pleinement sans que sa valeur narrative passe obligatoirement par sa vie sexuelle ou amoureuse. Et je trouve que ça, on le ressent davantage quand ce sont des femmes qui réalisent.

Il y a aussi Lucky, un slasher réalisé par Natasha Kermani qui est intéressant à ce niveau-là. Même si ce n’est pas un film parfait, il développe une métaphore autour du fait que les femmes sont constamment menacées, et le fait d’avoir ce point de vue féminin sur cette menace omniprésente est très intéressant.

Et puis, on le voit aussi dans un film comme The Substance, qui propose une vraie réflexion sur le corps féminin. Ce ne sont pas forcément des choses que les hommes réalisateurs seraient incapables de traiter — bien sûr que non. Mais ce que je constate, c’est que ça leur vient moins naturellement, ou alors ça met plus de temps à émerger dans leurs récits.

Et dans la mise en scène de la violence : est-ce que tu observes aussi des façons de faire différentes chez certaines réalisatrices ?

C’est difficile d’affirmer des grandes tendances, parce que c’est toujours très subjectif et nuancé. Mais oui, il y a quand même des films où on sent une vraie différence. Je pense notamment à Revenge de Coralie Fargeat. C’est intéressant parce que je ne suis pas une grande fan de ce film — je le trouve assez étrange dans ses partis pris. Elle veut se réapproprier le genre du rape and revenge, mais elle choisit de poser un personnage féminin qui n’a quasiment pas la parole, qui ne maîtrise pas vraiment le récit, alors que les agresseurs, eux, parlent tout le temps et contrôlent la narration. Sur le moment, j’avais trouvé ça très déroutant, et même maintenant, avec le recul, même si je comprends mieux sa démarche, je ne suis pas totalement convaincue. Cela dit, il y a des choses très intéressantes dans sa mise en scène. Notamment la manière dont elle filme la scène de viol : dans ce genre de film, en général réalisé par des hommes, la séquence de viol est souvent très voyeuriste, très complaisante — on y voit tout, avec une esthétisation assez dérangeante. Chez Coralie Fargeat, c’est très différent : la scène est filmée avec énormément de recul, beaucoup de retenue. Elle est explicite — on comprend très bien ce qui est en train de se passer — mais ce n’est pas du tout un spectacle. Et c’est vraiment important parce que d’habitude, dans les rape and revenge, toute la première partie repose sur un double voyeurisme : d’abord celui du viol, puis celui de la vengeance ultra-violente. Le film est construit uniquement autour de ça, sans vraie contextualisation : ça commence avec un viol, ça se termine avec un dernier meurtre, et entre les deux, il n’y a souvent pas grand-chose d’autre à en tirer. Ce que fait Revenge, justement, c’est de refuser cette logique-là. Ce n’est pas pour rien que le film s’appelle Revenge tout court, et pas Rape and Revenge : il est vraiment centré sur la riposte, sur la reconquête du corps et du récit par l’héroïne. Après, bien sûr, on peut toujours débattre : est-ce que, malgré tout, il reste des traces de voyeurisme, même involontaires ? C’est possible. Mais en tout cas, on sent vraiment une volonté consciente de déplacer le regard, et c’est ça que je trouve intéressant.

Au-delà de la manière de filmer, est-ce qu’il y a des grands thèmes qui, selon toi, émergent particulièrement dans l’horreur réalisée par des femmes aujourd’hui ?

Ce qui revient très souvent, et de manière plus spécifique par les femmes, c’est tout ce qui touche à la maternité : la grossesse, mais aussi la maternité une fois que l’enfant est né.

Ce sont des films qui viennent interroger le tabou autour du fait que certaines femmes ne sont pas faites pour avoir des enfants, n’ont pas envie d’en avoir, ou parfois n’arrivent pas à aimer leur enfant. Encore aujourd’hui, l’amour maternel est censé être absolu, immédiat, évident. Il y a une telle pression sur le fait d’être mère, et sur l’idée que la maternité doit être une expérience uniquement positive, magnifique, épanouissante… Et je trouve qu’il y a aujourd’hui beaucoup de réalisatrices qui se réapproprient ce sujet pour en briser les tabous.

Il y a évidemment The Babadook de Jennifer Kent, que j’adore. Même si le film se termine de manière relativement apaisée, il repose sur une idée très forte : cette femme n’arrive pas à aimer son enfant parce qu’il est né suite à l’accident qui a coûté la vie à son mari. Le deuil a pris toute la place, et elle est incapable d’avoir un rapport sain à son fils. Tout le film explore justement comment elle va essayer de soigner ça. Mais on est quand même face à une mère qui a des pulsions meurtrières envers son enfant — ce qui est rarement traité de manière aussi délicate et subtile. Bien sûr, ce n’est pas totalement nouveau : il y avait déjà Les Innocents de Jack Clayton en 1961, qui adapte Le Tour d’écrou de Henry James, ou encore Les Autres de Alejandro Amenábar, avec Nicole Kidman, que j’adore aussi. Mais je trouve que The Babadook va plus loin dans le tiraillement intérieur, dans la façon de montrer comment, insidieusement, psychologiquement, une mère peut en arriver à ces extrémités. Et il y a aussi l’aspect plus « body horror » autour de la grossesse elle-même.

Par exemple Huesera, un film mexicain de Michelle Garza Cervera, qui est son premier long-métrage. On y suit une femme qui croit vouloir un enfant, mais qui vit sa grossesse comme une menace physique terrible. Je ne veux pas trop spoiler, mais ce qui est magnifique, c’est que le film assume que, parfois, ce n’est pas la vie qu’il faut — et que devenir mère n’est pas toujours la bonne voie pour toutes les femmes.

Il y a aussi Prevenge, réalisé par Alice Lowe, une comédie horrifique anglaise indépendante.

Elle l’a écrit, réalisé et interprété alors qu’elle était enceinte de huit mois ! Dans Prevenge, son personnage entend son fœtus lui parler et lui ordonner d’assassiner des gens. C’est une métaphore très noire, très drôle aussi, autour de la grossesse vécue comme une force obscure qui prend possession du corps. Voilà quelques exemples, mais il y en aurait beaucoup d’autres.

En tout cas, ce qui est clair, c’est qu’on sent à la fois une urgence à briser les tabous sur la maternité, et aussi une volonté de ne plus réduire les personnages féminins à cette seule fonction.

Plus largement, si on donnait vraiment aux femmes et aux minorités toute la liberté de réinventer l’horreur — au-delà des tabous liés à la maternité ou à la sexualité —, vers quels types de récits, de menaces ou de figures est-ce que ça pourrait nous emmener ?

En ce moment, je réfléchis beaucoup à la manière dont les menaces dans les films d’horreur reflètent les angoisses de différentes classes sociales. Et plus j’y pense, plus je me dis que certaines figures classiques de l’horreur — comme le fantôme — sont très liées à une vision bourgeoise du monde. Parce que le fantôme, c’est toujours lié à l’idée d’héritage : il est rattaché à une demeure, à une histoire familiale, à un patrimoine. Pour qu’il y ait fantôme, il faut qu’il y ait un lieu à transmettre, une mémoire ancienne. Ça suppose que les personnages aient les moyens matériels et le temps de penser à leur mort, à leur lignée, à ce qu’ils laissent derrière eux. Mais énormément de gens n’ont pas ce luxe : il y a plein de personnes qui ne connaissent même pas leur famille au-delà de leurs parents — et encore —, qui n’ont pas de maison transmise, ni d’héritage matériel ou symbolique. Le fantôme, c’est l’esprit, c’est ce qui reste d’une personne au-delà du corps — une survivance plus noble, plus intellectuelle, en quelque sorte.

À l’inverse, la figure du zombie est beaucoup plus « prolo », beaucoup plus populaire. Le zombie, ce n’est pas l’esprit : c’est ce qui reste du corps qui a souffert, qui a été exploité. Historiquement, les premiers récits de zombies viennent d’Haïti : il s’agissait de personnes empoisonnées, enterrées à tort, puis déterrées pour être utilisées comme forces de travail déshumanisées. Le zombie représente ce peuple pris comme corps, comme masse exploitée et déshumanisée — pas comme héritiers d’une mémoire prestigieuse.

Donc si on donnait vraiment plus de place aux minorités pour réinventer l’horreur, je pense qu’on verrait émerger davantage de figures de ce type : des zombies qui parlent de la déshumanisation du peuple sous le capitalisme, de la brutalité sociale vécue par ceux qui n’ont pas de patrimoine, pas d’héritage, pas de reconnaissance. Bien sûr, on pourrait toujours utiliser la figure du fantôme pour parler d’oppressions spécifiques — comme les féminicides, ou les violences patriarcales. Mais je pense qu’on verrait aussi beaucoup plus de récits incarnant cette souffrance collective, cette dépossession, cette rage des corps déclassés. Ce sont des choses qui existent déjà dans le cinéma d’horreur — mais si on laissait les femmes et les minorités pleinement s’emparer du genre, je suis persuadée qu’elles occuperaient une place beaucoup plus importante.

Pour finir : quels conseils donnerais-tu à une jeune réalisatrice ou scénariste qui voudrait aujourd’hui se lancer dans l’horreur ?

Je dirais, tout simplement, de regarder un peu ce qui se fait en ce moment, parce qu’on a plein de nouveaux talents qui font du cinéma de genre français, à la française.

Ils se réapproprient le territoire français, les spécificités locales, pour adapter les codes de l’horreur à notre propre culture.

Je ne dis pas que c’est un chef-d’œuvre absolu, mais par exemple, le film Teddy des frères Boukherma est hyper intéressant pour ça. C’est un film qui utilise vraiment le contexte de la campagne française pour réinventer des figures horrifiques qu’on connaît surtout à travers des codes américains. Ils prennent des clichés connus, mais ils arrivent à redire quelque chose de neuf en l’ancrant dans une culture qui leur est propre.

Donc mon conseil, ce serait ça : ne pas essayer de faire de l’horreur américaine, mais chercher à se réapproprier l’horreur de la manière la plus sincère, la plus personnelle possible.

En ce moment, il y a un vrai renouveau du cinéma de genre français, une brèche qui s’est ouverte, et il faut s’y engouffrer. C’est exactement ce qu’a fait Coralie Fargeat avec The Substance. Même si le film répond à certains codes américains, il propose quelque chose de totalement nouveau, et surtout de très personnel.