Et si la fiction devenait un levier de transformation alimentaire ? Pour Aurélie Zunino, responsable de la Chaire Anca à AgroParisTech, les récits offrent une autre manière de sensibiliser aux enjeux de nutrition durable.

Ces dernières années, elle et son équipe ont exploré cette hypothèse à travers différents formats narratifs sur leur compte Instagram Je mange pour le futur (qui a plus de 17 000 abonné·es). Que ce soit à travers une BD qui explore l’évolution de l’alimentation ou bien une mini-fiction en temps réel portée par une fausse influenceuse, la fiction est devenue leur principal terrain d’expérimentation pour tester comment narration et engagement peuvent se rencontrer.

Voici notre conversation sur l’émotion comme déclencheur d’action, les limites de la pédagogie classique, et le besoin de nouveaux imaginaires alimentaires.

Vous venez du monde de la science et de la médiation. Comment en êtes-vous venus à explorer d’autres formes de transmission, comme la fiction ?

En effet, je travaille au Centre d’AgroParisTech, une école d’enseignement et de recherche sur les sciences du vivant. Mon projet, la Chaire Anca, est rattaché à un laboratoire qui travaille sur la nutrition et les comportements alimentaires.

Notre cellule fait surtout de la médiation scientifique et de la vulgarisation. On travaille avec des chercheurs autour de ces questions, et on réfléchit à des moyens efficaces pour transmettre des connaissances et accompagner les citoyens vers une alimentation plus durable.

C’est en se posant cette question des leviers de transmission qu’on a commencé à regarder ce qui se faisait ailleurs, hors du strict cadre académique. Et c’est là qu’on s’est intéressé à d’autres formes de récits, à des manières de mettre en perspective des données brutes, de les rendre accessibles, et surtout de faire en sorte qu’elles fassent écho au plus grand nombre.

Et c’est comme ça que vous avez eu l’idée d’utiliser la fiction ?

Exactement. On s’est intéressés à la fiction et à la narration dès un premier projet en 2018, qui s’appelait Manger pour le futur (l’ancêtre de Je mange pour le futur). L’idée, c’était de proposer un scénario de futur axé sur la transition alimentaire, et plus spécifiquement ce qu’on appelle la transition protéique. En d’autres termes : comment réduire notre consommation de produits animaux et mieux rééquilibrer la place des protéines animales et végétales dans nos assiettes ?

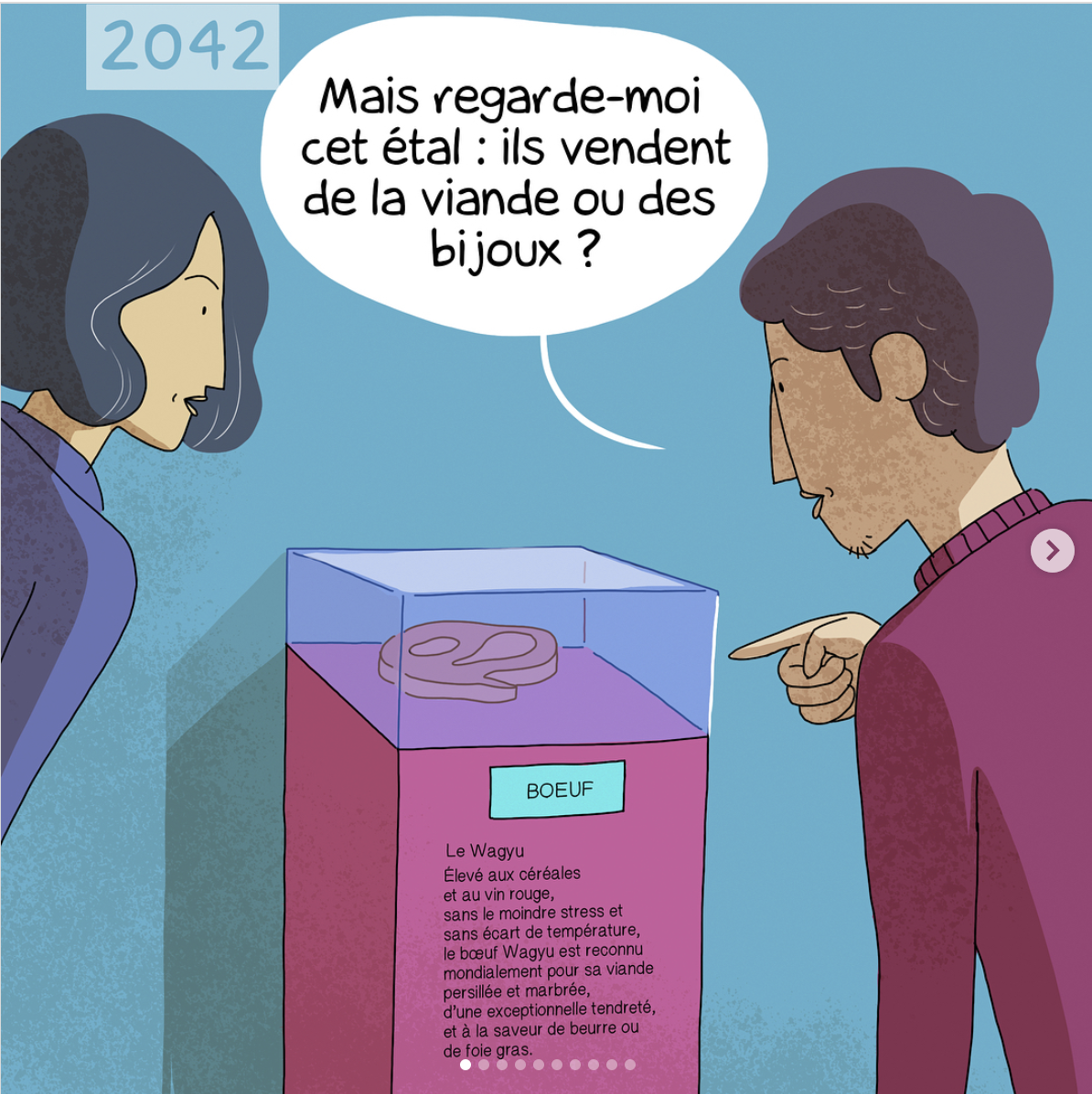

À l’époque, les web-documentaires avaient le vent en poupe — ceux d’Arte notamment, très immersifs. On s’est rapprochés de Benjamin Hoguet, un scénariste qui avait travaillé sur plusieurs web-docs, notamment avec Arte, et qui s’intéresse aussi à la prospective. C’est en discutant avec lui qu’on a décidé d’abandonner l’idée du web-doc pour aller vers quelque chose de plus narratif, de plus incarné. On voulait aussi s’éloigner d’un ton trop anxiogène, car le futur de notre alimentation peut facilement paraître inquiétant. Avec Benjamin, on a donc imaginé une forme plus accessible et engageante : une BD publiée sur Instagram. On s’est inspirés d’un projet comme “été Arte”, une sorte de saga de l’été où chaque jour, un nouvel épisode de BD apparaissait.

C’était quoi le pitch de votre BD ?

On a sorti cette BD qui suivait quatre amis de 2018 à 2050. Ils avaient pris l’habitude de se retrouver chaque année autour d’un repas. Et ce repas devenait un prétexte pour capturer, chaque fois, une photographie de l’époque : une nouvelle planche de BD, une nouvelle année écoulée. À travers ces retrouvailles, on pouvait observer comment l’alimentation et les débats autour de la nourriture évoluaient au fil du temps.

Et le ton de l’histoire ? Plutôt utopiste ou dystopique ?

On a délibérément choisi un scénario ni dystopique, ni naïf. Plutôt réaliste et modérément optimiste : en 2050, des choses avaient changé, le rééquilibrage était amorcé, mais ça restait lent et complexe.

Ce qu’on voulait montrer, c’est que les comportements alimentaires évoluent sur le long terme, pas du jour au lendemain.

Comment s’est passée la collaboration avec Benjamin Hoguet, le scénariste ?

On avait préparé un dossier bibliographique solide avec toutes les données scientifiques et prospectives, qu’on lui a transmis. On a construit les personnages de manière un un peu archétypale (un “viandard” très attaché à sa viande, une jeune engagée végétarienne depuis l’adolescence) mais inspirés de profils sociologiques qu’on retrouve face aux enjeux alimentaires.

Ensuite Benjamin a cherché comment distiller les messages sans pédagogie lourde. On a travaillé en aller-retour, en co-écriture. Il a vraiment aidé à équilibrer le propos.

Et après ce premier projet, vous avez lancé Je mange pour le futur ?

Oui, on voulait tester une autre forme de narration, toujours sur Instagram, mais cette fois au présent, avec un personnage fictif d’influenceuse, Sasha. C’était post-Covid, à un moment où beaucoup de gens s’étaient reconnectés à leur alimentation.

Sasha voulait agir à son échelle, elle partageait ses réflexions et ses découvertes, en stories ou en posts. On a construit le projet comme une enquête en 12 semaines, avec des thématiques différentes, des événements déclencheurs, des personnages secondaires (comme sa coloc, ses parents…). Benjamin nous a aidés à structurer ça, même si l’écriture des contenus quotidiens était plutôt de notre côté.

Comment avez-vous trouvé le bon équilibre entre le réalisme des données scientifiques et le besoin d’éviter un discours anxiogène ?

L’alimentation est déjà très anxiogène pour beaucoup. Il y a la question de la précarité, des injonctions, des frustrations. On voulait éviter ça, et surtout ne pas tomber dans une approche trop injonctive ou culpabilisante. On s’est toujours situés dans une forme de justesse : en se faisant l’écho des données scientifiques, qui ne sont pas toujours réjouissantes, tout en montrant des pistes d’action, des leviers accessibles, sans nier les difficultés. Et on essaie de faire passer ces messages avec émotion — qu’elle soit positive ou négative.

C’est souvent l’émotion qui déclenche la prise de conscience ou le passage à l’acte.

Une recette alléchante, qui donne envie d’être testée, peut provoquer une forme de désir, un élan concret. Ce plaisir-là, le plaisir alimentaire, est un levier central qu’on cherche à activer : montrer qu’une alimentation plus durable ne rime pas avec frustration ou privation, mais peut au contraire rimer avec diversité, appétence, plaisir.

Et engouement, car Je mange pour le futur a eu de belles retombées.

Oui, clairement. Beaucoup de visibilité, des retours médias, des collaborations. C’était un format un peu à part sur Instagram, et les gens se sont vraiment pris au jeu. Certains et certaines pensaient même que Sacha existait vraiment ! Ça montrait aussi qu’il y avait un espace pour de la fiction sur les réseaux sociaux.

On a réussi à rassembler une audience large et intéressée, ce qui est précieux. Mais quand on fait de la sensibilisation, on a aussi envie d’aller chercher des publics un peu plus éloignés, qui ont besoin d’être touchés différemment. Et sur Instagram, on touche souvent des gens déjà sensibilisés à ces enjeux. Ça nous pousse à réfléchir aux autres médiums qu’on pourrait investir pour aller plus loin.

Vous travaillez justement sur un nouveau projet, toujours autour de l’alimentation ?

Oui, mais cette fois, ce n’est plus de la fiction. C’est un projet avec le CROUS de Paris, à destination des étudiants et étudiantes. L’objectif est de rendre les offres végétariennes plus désirables, d’améliorer l’existant avec les équipes de cuisine, et de sensibiliser les étudiants et étudiantes à l’équilibre protéines animales / végétales.

On garde un ton ludique et pédagogique, mais sans volet narratif cette fois. Intégrer de la fiction aurait demandé des moyens qu’on n’a pas sur ce projet-là.

Et après tout ça, est-ce que vous avez envie de prolonger cette dimension narrative dans d’autres formats ou projets à venir ?

Oui, j’aimerais bien. Après, c’est vrai que le numérique a plein de potentialités, mais je pense qu’il y a aussi un vrai besoin d’échanges tangibles. C’est pour ça qu’on a voulu travailler davantage avec les CROUS. Je pense qu’il y aurait plein de belles choses à inventer pour investir ces lieux, et imaginer des façons de faire qui permettent aussi d’emmener les gens dans le réel, tout en gardant cette part de fiction et de projection. C’est quelque chose que j’aimerais vraiment explorer dans le futur.