“Marguerite Bertsch, auteur et inventeur (…), détient un brevet pour son invention d’un mouvement de tête pour les poupées. Elle a aussi participé à des projets cinématographiques au début du cinéma.”

Voici la nécrologie que consacre le Jersey Journal du 25 juillet 1969 à Marguerite Bertsch. De toute évidence, à sa mort à 81 ans, plus personne ne semble se rappeler de l’impact majeur qu’elle a eu sur les premières décennies du cinéma – et sur l’écriture cinématographique en particulier.

Son cas ne pourrait être qu’un énième exemple du flou concernant les oeuvres des pionnières du cinéma, effacées des pellicules et oubliées des mémoires. Mais l’amnésie concernant Marguerite Bertsch est autrement plus mystérieuse.

Elle qui a été une des femmes les plus puissantes de Vitagraph (l’une des sociétés de production cinématographique les plus importantes de l’âge d’or du cinéma muet) et qui a écrit ce qui serait la première bible d’écriture destinée aux scénaristes, disparaît soudainement des radars en 1918, à 31 ans, alors qu’elle est au sommet de sa carrière de scénariste, accédant en plus aux crédits tant convoités de productrice et réalisatrice. Depuis, tout ce qui concerne ses films semble avoir été effacé.

Retour sur une personnalité d’exception teintée de mystères.

Le couteau suisse de l’écriture

On sait assez peu de choses sur les débuts de Marguerite si ce n’est qu’elle a étudié à l’Université de Columbia et qu’elle a commencé sa carrière en tant que professeure dans une école publique. Elle écrit son premier scénario, The Fruits of Vengeance en 1910, à 23 ans.

Elle rejoint l’équipe d’écriture de Vitagraph en 1911 avant de devenir rédactrice en chef du département Scénario seulement 3 ans plus tard – une ascension fulgurante.

Là, elle est responsable de l’évaluation de la centaine de scénarios envoyés hebdomadairement, de la sélection des plus prometteurs et de leurs réécritures, tout ça en continuant d’écrire ses propres scénarios originaux à côté.

Les quelques articles la concernant ne tarissent pas d’éloges, comme celui du New York Telegraph de 1916, qui souligne ses réalisations professionnelles et son acuité intellectuelle, la décrivant comme “une grande femme mentalement” et “délicieusement féminine, mais avec le cerveau d’un diplomate”.

En effet, ce qui ressort de la carrière de Marguerite, c’est sa double casquette, voire triple, de scénariste, rédactrice en chef, et script-doctor ; autrement dit, sa capacité à écrire des scénarios originaux et à développer une pensée autour de l’écriture.

C’est sûrement son travail à la Vitagraph auprès de centaines de scénaristes qui l’a inspirée à leur adresser un “manuel” pour bien écrire et structurer leurs scénarios.

Portée par son mantra “If You Want to Sell A Scenario, Write a Good One”, elle écrit How to Write for Moving Pictures: A Manual of Instruction and Information (1917), considéré comme la toute première bible d’écriture à l’égard des scénaristes.

La première bible (pour scénaristes) de l’histoire

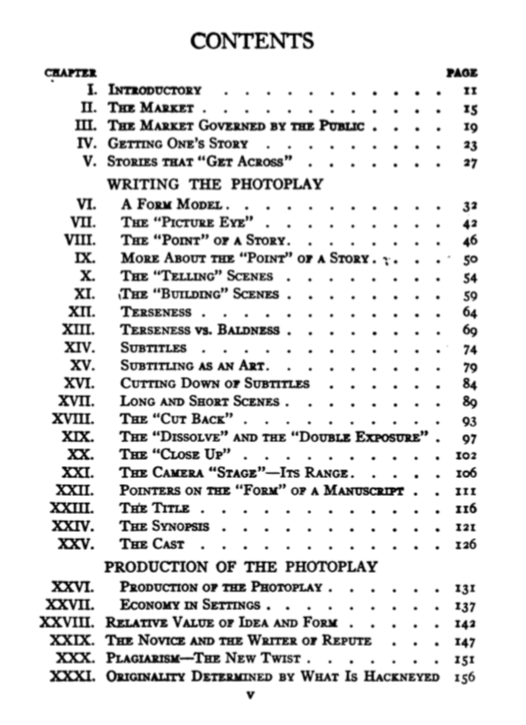

Ce qui est passionnant dans le manuel de Marguerite Bertsch, c’est qu’elle a à la fois une approche de dramaturgie “classique” et un oeil particulier pour les spécificités requises par l’industrie cinématographique. Par exemple, elle explique tout aussi bien les fonctions narratives des techniques de gros plans, coupes transversales, fondus enchaînés, sous-titres, que l’économie de la production.

De la même manière, elle souligne l’importance primordiale de l’audience, décrivant l’esprit et l’émotion du spectateur comme “l’instrument avec lequel doit jouer le scénariste”.

Avec la quantité de scénarios qu’elle reçoit à la Vitagraph, il va sans dire qu’elle a une vision globale des tendances d’écriture – et peu de patience pour les stéréotypes, les sujets vus et revus et les sensations “bon marché”.

Elle est d’ailleurs persuadée que les spectateurs sont aussi exigeants qu’elle. Dans son livre, elle dit : “plus qu’un régime petit lait et sucre, ils veulent voir le côté sombre de la vie, les erreurs, les bouleversements de l’âme, tout ce qui présente une lumière et une ombre… pleins du plus vif intérêt dramatique ». De tels thèmes, traités avec soin, pouvaient offrir « une exposition sérieuse et saine des faits de la vie ».

Mais affirmer cette vision “exigeante” ne veut en aucun cas dire qu’elle a une vision élitiste du cinéma. Au contraire, elle a peu d’attrait pour les histoires qui ne s’adressent qu’à une certaine caste de la haute. Pour elle, le cinéma doit être un art universel accessible à tous.

De là découle le conseil qu’elle donne pour éviter les histoires éculées, à savoir d’avoir une approche character-driven, c’est-à-dire concentrée sur le personnage avec ses failles et ses problèmes. Pour cela, elle enjoint les aspirants scénaristes à aller chercher ces idées fraîches directement autour d’eux, en étudiant leurs entourages, à aller chercher le “vrai” et la complexité de chacun, afin que tous se reconnaissent dans les films.

How to Write Motion Pictures est disponible à la lecture dans son entièreté ici.

Une filmographie au succès critique

Résolument tournée vers le public, Marguerite Bertsch met en pratique dans ses scénarios ce qu’elle prêche dans son manuel.

Son approche character-driven lui permet d’aborder des sujets très forts comme ceux du mariage forcé, des grossesses hors mariage, du divorce, de la bigamie, du suicide ou du meurtre. Elle a également écrit des films plus “grand spectacle” comme The Wreck (1913).

Pour ce film, tout part de l’envie du studio de frapper un grand coup, et donc de faire dérailler deux trains en direct – pourquoi pas. Ni une ni deux, Marguerite saute sur l’occasion pour écrire ce qui deviendra un drame au succès critique : l’histoire de plusieurs personnages dont les vies égoïstes les mènent tout droit à la collision – de leurs carrières, de leurs vies, et des deux trains.

Cependant, toute son oeuvre n’est pas le fruit “du côté sombre de la vie”. En 1914 elle écrit A Florida Enchantment, une comédie fantastique où les rôles des hommes et des femmes sont inversés, et où le lesbianisme et le drag sont largement abordés. Cet OVNI est considéré comme l’un des films américains les plus transgressifs de l’ère du muet. Il continue d’être un favori des festivals LGBT et est considéré par certain·es comme le premier film lesbien de l’histoire du cinéma.

Les années qui suivent, la presse est unanime quant à l’influence de Marguerite.

Le Morning Telegraph du 2 avril 1916 débute un portrait à son honneur en disant qu’elle est sûrement “l’esprit le mieux qualifié, pour ce qui est des femmes, dans l’écriture scénaristique”.

En 1916, un reporter du Columbus Dispatch écrit que “Marguerite Bertsch est une intellectuelle (…) [et que désormais] elle a quitté son bureau pour prendre le contrôle du studio”.

En effet, au sommet de sa carrière et de son influence à Vitagraph, elle réalise quatre films, comme The Law Decides (1916), The Devil’s Prize (1916), The Glory of Yolanda (1917) et The Soul Master (1917), que des succès critiques à l’époque.

Le New York Times reconnaît même pour The Devil’s Prize la réussite de Marguerite à : “traiter un thème aussi philosophique que psychologique, ce qui n’est pas un compliment souvent fait à une femme scénariste.”

Hélas, tous les films qu’elle a réalisés sont perdus à ce jour – et jusqu’à récemment, à l’exception de A Florida Enchantment, on supposait qu’aucun des films que Marguerite avait écrit n’avait survécu (les chiffres sont flous, mais elle serait créditée en tant que scénariste sur plus d’une douzaine de films) .

Il y a quelques années, deux copies de deux films de 1913 sur lesquelles elle est créditée en tant que scénariste, The Diver (1913) et The Troublesome Step-Daughters (1912), ont été identifiées au Nederlands Filmmuseum, avec des intertitres en néerlandais uniquement, donnant espoir d’en retrouver d’autres.

Une fin de carrière teintée de mystères

Autrefois appelée « l’une des femmes les plus puissantes de Vitagraph » l’influence de Marguerite Bertsch en tant que scénariste, réalisatrice et rédactrice en chef principale du département des scénarios est indubitablement reconnue en 1916 et 1917, aussi bien par la presse spécialisée que par la profession. Ce qui rend la suite de sa vie encore plus étonnante :

- Pourquoi est-elle partie de Vitagraph en 1918 alors qu’elle était au sommet de sa carrière et que l’industrie cinématographique était florissante ?

- Pourquoi ses films ont-ils disparu en masse ?

- Pourquoi a-t-elle à ce point disparu de la mémoire collective ?

À ces questions, nous n’avons pas de réponse.

Une vision optimiste serait de penser que c’était son choix de mettre un terme à sa carrière au sommet de son art, satisfaite de ce chapitre de sa vie. Une vision plus pessimiste pourrait se nicher dans le fait que son succès s’est retourné contre elle, attisant les jalousies (masculines), ou même que sa queerness ait finalement été l’élément de rupture.

Mais au-delà des spéculations, il est possible de glaner quelques éléments sur la suite de sa vie sur Internet.

D’abord, il semblerait qu’il y ait eu un repli familial. En effet, dans la liste du recensement américain de 1920 qui nous apprend qu’elle ne travaille pas, et qu’elle vit avec son père, son frère Karl (atteint d’une déficience mentale) et sa soeur Alma à Brooklyn. Au recensement de 1930, il semblerait qu’ils vivent encore dans cette configuration, mais cette fois, elle se déclare freelance writer.

On retrouve également la trace de quelques investissements immobiliers, comme un hôtel de 40 chambres qu’elle aurait acheté avec sa soeur en 1942 (et revendu six ans plus tard avec plus-value).

Mais le plus étonnant restent les brevets d’inventrice qu’elle a obtenus.

Elle était en effet l’inventrice de trois objets et non d’un seul, comme le résumait (décidément très mal) le Jersey Journal dans sa nécrologie de 1969.

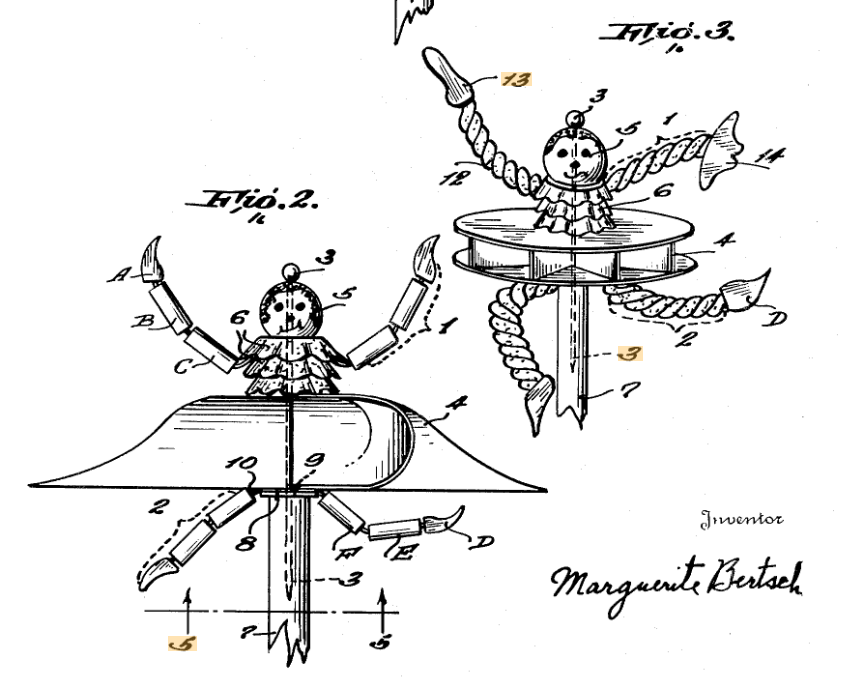

Le premier en 1920 est un mécanisme permettant de choisir les expressions faciales des poupées, l’autre en 1953 est une sorte de moulinet greffé à un bonhomme, et le dernier en 1955 est une nouvelle manière de construire des lentilles.

Mystérieuse jusqu’au bout.