À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, alors que la conquête spatiale n’était encore qu’un rêve lointain, les premiers films de science-fiction ont commencé à explorer l’idée de voyages au-delà de notre planète. Mais dans un contexte où les connaissances scientifiques sur l’univers étaient limitées, comment ces scénaristes et cinéastes ont-ils représenté une réalité qui leur était totalement inconnue ?

Le premier article de cette série explore la manière dont les débuts de l’exploration spatiale au cinéma ont traduit cette fascination pour l’inconnu et donné naissance à des visions aussi fantaisistes que symboliques de l’espace.

Sommaire

L’espace comme terrain de l’imagination et de l’émerveillement

À une époque où l’on ne connaissait encore de l’espace que les planètes et les étoiles visibles de la Terre, les cinéastes ont utilisé le cinéma pour réaliser le fantasme ultime : voyager dans l’espace et explorer le grand inconnu.

Le Voyage dans la Lune (1902) de Georges Méliès est sans doute le plus emblématique de ces premiers films, étant souvent considéré comme le tout premier film de science-fiction. Inspiré par les écrits de Jules Verne et de H.G. Wells, Méliès utilise des effets spéciaux innovants pour transporter les spectateurs sur la Lune et en faire un lieu magique. L’espace y est représenté comme un lieu d’émerveillement, où les règles de la réalité terrestre ne s’appliquent plus.

La Lune, avec son visage anthropomorphique, reflète une vision de l’espace évidemment plus poétique que scientifique, marquée par l’irréalisme et la magie du cinéma naissant, et les Sélénites (les créatures habitant sur la Lune) symbolisent cette terre étrangère, à la fois dangereuse et fascinante.

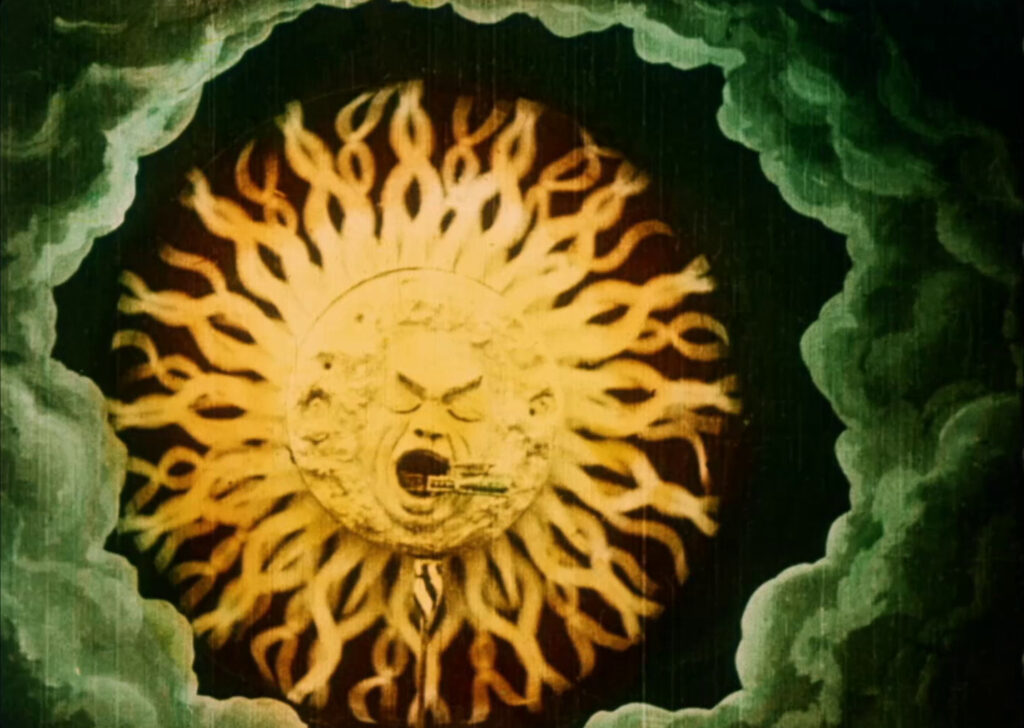

Deux ans plus tard, Méliès récidive et cette fois tente d’envoyer ses personnages sur le soleil dans Le Voyage à travers l’impossible (1904).

Librement inspiré de la pièce de théâtre éponyme de Jules Verne et d’Adolphe d’Ennery, le film raconte comment l’ingénieur Maboulof propose d’emmener les membres de l’Institut de Géographie Incohérente sur le soleil grâce au véhicule révolutionnaire dont il est le concepteur : l’automaboulof.

Les oeuvres de Méliès ont inspiré de nombreux réalisateurs à voir l’espace non seulement comme une frontière physique à franchir, mais aussi comme un terrain fertile pour l’exploration symbolique et philosophique.

On peut par exemple citer le court-métrage de Gaston Velle, Le Voyage autour d’une étoile (1906). Ce court-métrage raconte la fascination d’un astronome pour une étoile et sa tentative de traverser l’espace dans une gigantesque bulle de savon pour y aller. Le projet est un succès, et le vieil astronome est accueilli chaleureusement par la reine de l’étoile et ses danseuses. Mais Jupiter, jaloux, renvoie illico presto le vieux professeur dans l’espace qui retombe sur la Terre en s’empalant sur un paratonnerre.

Le Voyage sur Jupiter (1909) de Segundo de Chomón nous propose quant à lui d’explorer la plus grande planète du système solaire. Scénaristiquement, le film ressemble en tout point au film de Méliès avec les Jupitériens remplaçant les Sélénites, et Jupiter étant également représenté de manière anthropomorphique.

L’espace comme allégorie des enjeux humains

Au-delà de la simple fascination pour l’inconnu, ces premiers films utilisent souvent l’espace comme toile de fond pour explorer des thèmes plus profonds ou encore illustrer les remous géopolitiques terrestres du début du XXe siècle.

On peut d’ores et déjà imaginer que les confrontations avec les Sélénites dans Le Voyage dans la Lune (1902) et avec les Jupitériens dans Le Voyage sur Jupiter (1909) peuvent être des métaphores du colonialisme et des chocs des civilisations.

Il faudra attendre la fin de la Première Guerre mondiale pour voir les premiers films utilisant l’espace comme cadre assumé de leurs messages politiques.

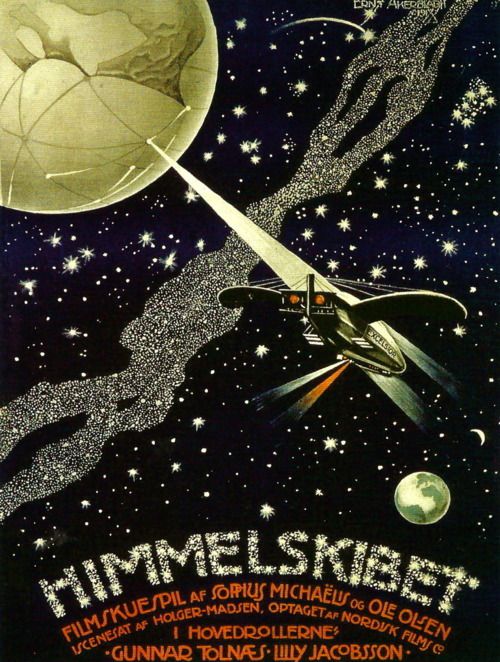

Un message pacifiste tout d’abord, avec le film du danois Holger-Madsen, Le Vaisseau du Ciel, réalisé en 1918 et écrit par Sophus Michaëlis et Ole Olsen.

Considéré comme un des premiers longs-métrages de science-fiction moderne et le premier space-opera de l’histoire, le film raconte un voyage vers Mars et une rencontre avec une civilisation pacifique.

D’après l’historien du cinéma Casper Tybjerg :

« Ole Olsen, […] co-auteur du scénario, espérait, avec l’écrivain Sophus Michaëlis, que le film parlerait au cœur des téléspectateurs en leur inspirant des “sentiments idéaux”, en particulier le pacifisme. »

Un message plus idéologique ensuite, quand l’espace devient le reflet des idéaux révolutionnaires soviétiques post-1917.

Aelita (1924), réalisé par Yakov Protazanov et inspiré par le roman éponyme d’Alexei Tolstoï, raconte l’histoire d’un ingénieur terrien qui voyage sur Mars, où il rencontre la reine Aelita et se retrouve impliqué dans une révolution martienne.

Contrairement à l’approche fantastique de Méliès, Aelita utilise l’espace comme une métaphore pour explorer des thèmes politiques et sociaux.

Mars, dans ce film, n’est pas seulement une planète lointaine ; elle est un reflet des tensions et des idéaux révolutionnaires de la Russie post-révolutionnaire. La société martienne, oppressive et autoritaire, symbolise les régimes tyranniques contre lesquels les révolutionnaires soviétiques se sont battus. Le voyage vers Mars devient ainsi une quête de libération, non seulement pour les martiens, mais aussi pour l’humanité dans son ensemble.

Ces films illustrent comment l’espace peut être utilisé pour projeter des enjeux terrestres sur une échelle cosmique, transformant les récits de science-fiction en allégories politiques et sociales. Cette approche symbolique de l’espace a influencé de nombreux films ultérieurs, où les thèmes de colonisation, de révolution, et d’idéologie sont explorés à travers le prisme de l’exploration spatiale (ce que nous explorerons dans le deuxième article de cette série).

L’espace comme lieu d’ambition humaine et de réalisme technique : la naissance de la science-fiction “réaliste”

Le premier quart du XXe siècle apporte de nombreux progrès techniques et scientifiques, permettant de s’éloigner des représentations merveilleuses et fantastiques du cosmos du début du siècle.

Dès 1918 et le film danois Le Vaisseau du Ciel, le voyage spatial est abordé de manière plus méthodique, avec une certaine vraisemblance scientifique pour l’époque.

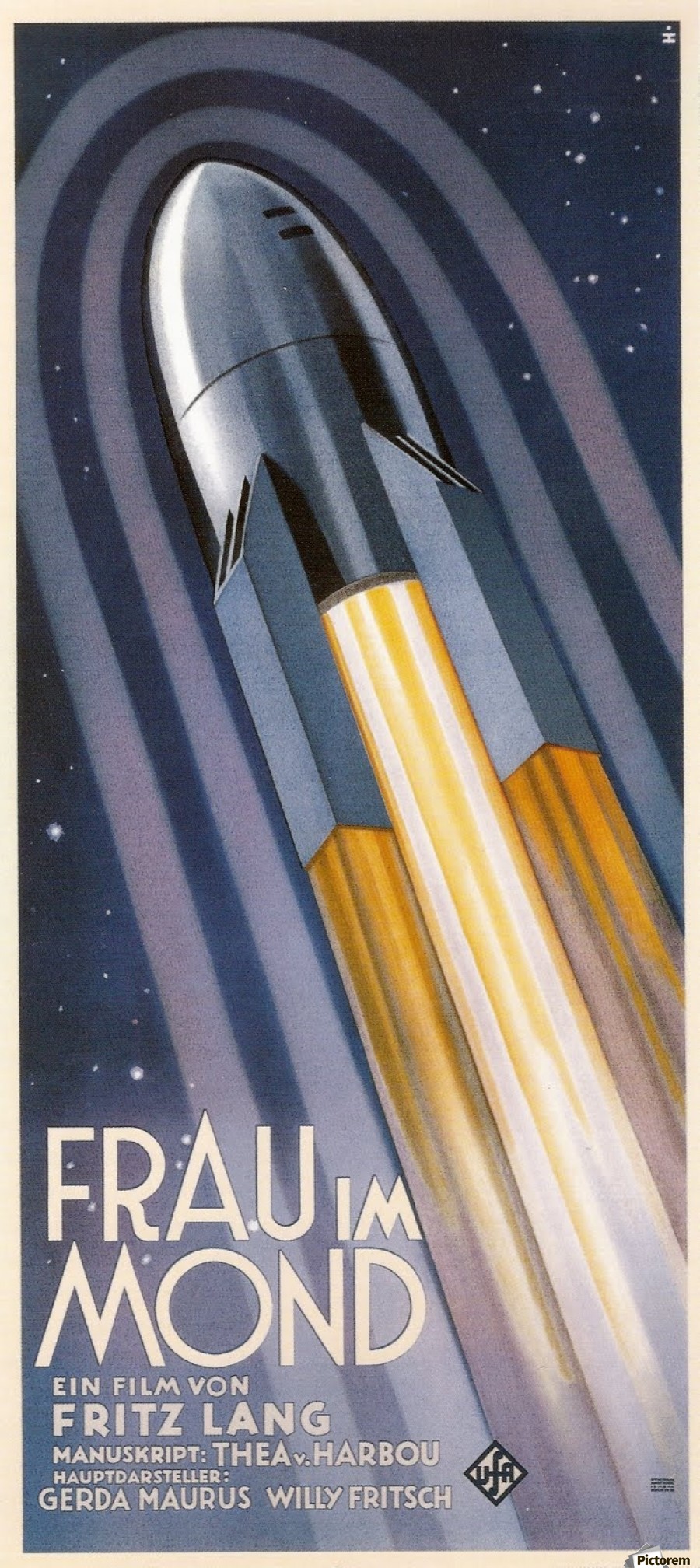

Mais le film qui va bel et bien commencer à initier la bascule vers la hard science-fiction (et son respect des connaissances scientifiques et techniques) est Frau im Mond (La Femme sur la Lune, 1929) écrit et réalisé par Fritz Lang, et adapté du roman de Thea von Harbou.

Contrairement aux films antérieurs qui utilisaient l’espace principalement comme une toile pour des aventures fantastiques ou des allégories, Lang s’efforce de le représenter de manière réaliste, tout en conservant un niveau de symbolisme.

Le film suit une expédition vers la Lune, motivée par la découverte supposée de vastes réserves d’or sur la planète.

Lang, connu pour son souci du détail, travaille le scénario avec le physicien et ingénieur allemand Hermann Oberth qui sera, avec Wernher von Braun, l’un des pères des fusées à longue portée et l’un des pionniers du vol spatial – et seront accueillis par les Etats-Unis à cette fin, malgré leur grande proximité avec le régime nazi…-

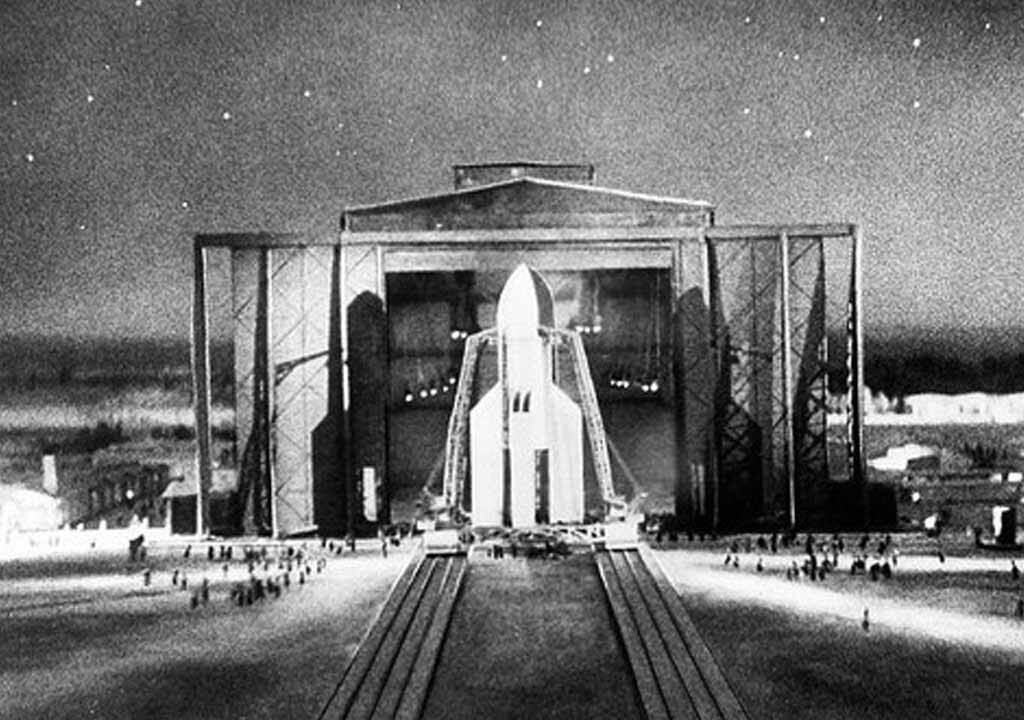

Lang anticipe même des concepts clefs actuels : lanceur à étages, sphères de pressurisation pour l’étage supérieur, boosters latéraux proéminents, bâtiment final d’assemblage ressemblant curieusement à celui d’Ariane 6, ou encore première mention de l’histoire d’un compte à rebours avant lancement :

« Quand j’ai tourné le décollage de la fusée, je me disais : « Si je compte un, deux, trois, quatre, dix, cinquante, cent, le public ne sait pas quand le décollage aura lieu. Mais si je compte à rebours dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un — cela devient très clair » » – Fritz Lang

Par ailleurs, les maquettes de la fusée étant si réalistes, elles furent détruites par les Nazis « comme étant de nature à nuire au secret qui devait entourer la conception des V2 ».

Selon le groupe aérospatial Ariane :

Les quelques accrocs au réel se font simplement sur la Lune où Fritz Lang imagine une atmosphère respirable, à température ambiante et de l’eau liquide.

Ce souci du détail marque une réelle évolution dans la manière dont l’espace est conceptualisé dans la science-fiction.

Le réalisme technique du film ouvre une nouvelle voie pour la manière de raconter des histoires : l’impact symbolique n’en est que renforcé, montrant que l’espace est non seulement un lieu de rêve, mais aussi un environnement hostile qui met à l’épreuve la résilience et l’ingéniosité humaine.

Dans le prochain article, nous explorerons les évolutions de la représentation de l’espace au cinéma à partir des années 50 à mesure que la conquête spatiale devient une réalité, en examinant les courants narratifs de la hard science-fiction ou encore du space opera.

Comment les scénaristes rêvent de l’odyssée spatiale au fil des décennies

Cet article est le premier de cette série. Retrouvez tous les épisodes ici.