En 2018, un film Marvel, Black Panther, se hisse à la deuxième place du box-office mondial ; jusque-là rien de très surprenant.

Mais ce film est historique à bien des égards : il s’agit du premier film à gros budget dont le réalisateur est afro-américain, les talents majoritairement noirs, et dont le genre de récit s’inspire de la culture afro-descendante, mêlant science-fiction, réalités historiques et réflexions philosophiques : l’afrofuturisme.

« Au Wakanda, cette utopie cachée au centre de l’Afrique qui n’a jamais connu la colonisation, la société est ultra-avancée technologiquement grâce à ses ressources en vibranium. »

Rien qu’en elle-même, cette promesse est révolutionnaire et va à l’encontre des notions de pauvreté et de sous-développement que l’on attache (souvent) du point de vue occidental aux récits africains ; elle présente une vision de ce qui pourrait être possible si la culture et l’innovation technologique africaines avaient été autorisées à s’épanouir sans ingérence coloniale.

Retour sur l’histoire de ce genre littéraire qui dépasse largement le cadre des pages pour devenir un outil de soft power politique, de réappropriation narrative, de renversement de la perception, et de projection d’un futur où les héro·ïnes africain·es sont agents du changement.

Un mouvement politique derrière le genre littéraire

Au début du XXe siècle, plusieurs romans mélangent déjà les notions temporelles du passé, du présent et du futur, de la magie et du folklore africain au secours de problématiques contemporaines :

- The Conjure Woman (1899) de Charles W. Chesnutt, raconte l’histoire de femmes faisant partie d’une conjuration et utilisant leurs super-pouvoirs pour leurs problématiques quotidiennes ;

- Of One Blood (1902) de Pauline Hopkins, mélange Egypte antique et mysticisme ;

- The Comet (1920) de W.E.B. Du Bois, raconte comment un homme noir et une femme blanche se retrouvent à être les deux seuls survivants sur Terre, remettant ainsi en question les normes raciales de l’époque.

Le terme afrofuturisme apparaît formellement sous la plume du journaliste américain Mark Dery en 1994. Dans son essai Black to the Future, il le définit comme :

“Une fiction spéculative qui traite des thématiques afro-américaines (…) dans le contexte de la technoculture1 du XXe siècle.”

À la fin des années 1990 il y a encore peu de talents afroaméricains qui investissent le champ de la science-fiction, malgré quelques oeuvres sporadiques qui portent en elles les prémices de ce que va devenir l’afrofuturisme.

La définition de Mark Dery a l’avantage de rendre ce mouvement “grand public” et de reconnaître les expériences et les luttes propres à la diaspora africaine.

Cependant, en 2003, l’écrivain et théoricien anglo-ghanéen Kodwo Eshun reprend cette définition pour l’éloigner du concept initial, qu’il juge trop américain :

“L’afro-futurisme est un moyen de contestation passant par la création de futurs optimistes s’inspirant des histoires de la diaspora africaine.”

Pour lui, l’afrofuturisme sert avant tout de plateforme pour la réappropriation de récits qui ont longtemps été marginalisés.

En effet, l’une des principales façons dont l’afrofuturisme recoupe la théorie postcoloniale consiste à remettre en question les héritages coloniaux dans des contextes futuristes.

Cette approche politique va être complétée par l’écrivain sénégalais Felwine Sarr dans son essai Afrotopia (2016).

Pour lui, l’afrofuturisme doit répondre à ce manque de science-fiction afrocentrée, manque qui signifie bien plus qu’un simple genre littéraire négligé :

“Plus qu’un déficit d’image, c’est le [déficit] d’une pensée et d’une production de ses propres métaphores du futur dont souffre le continent.”

La dimension politique des récits afrofuturistes est donc tout aussi fondamentale que son esthétisme futuriste ; à travers ces récits, il s’agit d’envisager un avenir où tout un chacun peut activement façonner son destin plutôt que d’être restreint aux injustices du passé.

Penser le futur dans un contexte noir…

En 2017, l’Ougandais Hamid Ibrahim et les Nigérians Tolu Olowofoyeku et Fikayo Adeola se confient à la BBC :

“Il n’y a jamais de Noirs dans la science-fiction, donc, par déduction, pas de Noirs dans le futur.”

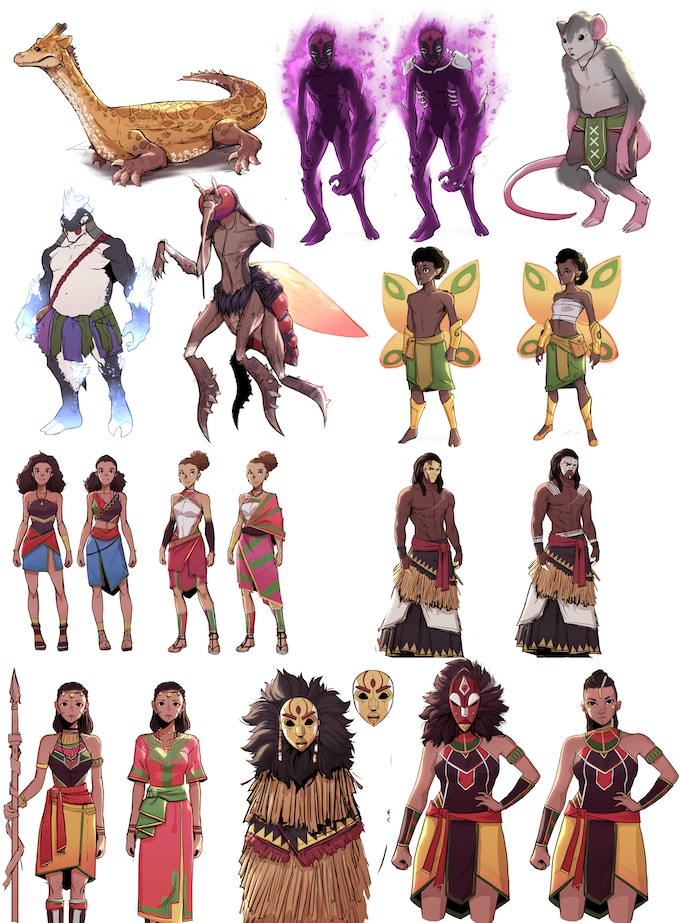

Ils créent alors le studio Kugali en 2017, avec l’objectif clair de raconter des histoires de fantasy et science-fiction inspirées de la culture africaine, à l’aide de bandes-dessinées.

Leurs premiers albums, Lake of Tears, Nani et Mumu Juju sont des succès quasi-immédiats.

Ils se lancent rapidement dans l’animation, sont repérés par Disney en 2019, et vendent à la plateforme ce qui sera la toute première série originale d’animation d’origine panafricaine, Iwaju (2024), dont on parlait dans le premier numéro de cette série sur l’animation en Afrique.

La question de la représentation de l’esthétique futuriste et technologique est évidemment primordiale dans les récits afrofuturistes, comme on peut le voir dans l’anthologie de courts-métrages diffusée en 2023 sur Disney +, Kizazi Moto: Generation Fire.

Les Zimbabwéens Pious Nyenyewa et Tafadzwa Hove nous font découvrir leur version fantasmée d’Harare dans leur court-métrage Mukudzei, dont voici le pitch :

« Après avoir défiguré et détruit un monument sacré, l’influenceur adolescent rebelle Mukudzei émerge des ruines dans un futur alternatif où le Zimbabwe n’a jamais été colonisé et s’est développé en une société utopique technologiquement avancée. »

En complément d’une proposition esthétique révolutionnant la représentation des villes africaines, ces univers permettent également aux talents afrofuturistes de s’interroger sur les considérations éthiques et politiques entourant la sur-technologisation de nos sociétés.

En effet, en explorant l’intersection entre la technologie et les questions de droits civiques, ils mettent en lumière les dangers potentiels qui surviennent lorsque certains groupes sont exclus ou opprimés dans les systèmes technologiques, perpétuant ainsi les déséquilibres de pouvoir existants.

En rejoignant l’esprit progressiste originel de l’afrofuturisme, imaginer ces mondes idéaux devient un acte de résistance contre les structures d’oppression. En effet, la notion de progrès n’est pas seulement liée aux avancées technologiques mais également à la réparation des injustices historiques et à la réappropriation d’un folklore culturel invisibilisé par les puissances coloniales.

… en se reconnectant à sa mémoire ancestrale

Outre l’esthétique futuriste, l’autre pilier de l’afrofuturisme est l’appel à se reconnecter à sa mémoire ancestrale pour mieux aborder le futur.

La mémoire ancestrale, un concept souvent exploré dans les récits afrofuturistes, fait référence aux connaissances et aux expériences collectives héritées des ancêtres.

Cette mémoire ancestrale devient un fil reliant les communautés de la diaspora africaine à leurs racines. Le passé, le présent et le futur se mélangent pour offrir une nouvelle proposition de perception du temps.

Par exemple, l’un des univers souvent représentés dans l’afrofuturisme est l’Egypte ancienne. L’autrice Mélodie Joseph l’explique ainsi à la bibliothèque et archives nationales du Québec :

“Les représentations des Afro-Américains reposaient beaucoup sur l’esclavage, comme s’il n’y avait rien eu avant. Toutefois, les anciens Égyptiens étaient noirs. [Certains autrices et auteurs afro-américains ont donc reconnu que] l’Égypte ancienne peut aussi être [leur] passé, un passé glorieux, avec des constructions et une culture extraordinaires“.

D’un point de vue purement narratif, cette notion de mémoire ancestrale joue un rôle essentiel dans le développement des personnages des récits afrofuturistes.

En effet, les personnages entreprennent souvent des voyages dans le passé afin d’acquérir des connaissances qui influencent leurs actions dans le présent.

L’auteur Gil Santos partage sur son site quelques exemples de manières dont les personnages utilisent cette mémoire ancestrale :

- dans Black Panther, le roi T’Challa consulte fréquemment ses prédécesseurs pour obtenir des conseils sur ce qu’il doit faire ;

- dans Kindred d’Octavia Butler, Dana est transportée dans le passé où elle rencontre ses ancêtres – aussi bien des esclaves que des esclavagistes

Ce dispositif narratif permet également de faire progresser l’intrigue en introduisant des rebondissements inattendus qui trouvent leurs origines dans des événements historiques ou des pratiques culturelles, permettant ainsi d’unifier la temporalité de l’histoire africaine.

L’afrofuturisme fait ainsi partie des symboles de la vitalité des scénaristes et auteur·ices africains qui créent des oeuvres complètes, à la fois ancrées dans la revendication de leurs histoires glorieuses passées et résolument tournées vers l’avenir.