Dans le contexte de la deuxième moitié du XXe siècle, marqué par la Guerre froide, la compétition entre les superpuissances et les avancées historiques de la conquête spatiale, l’espace est devenu un nouvel horizon pour la confrontation entre les idéologies, les nations et leurs suprématies technologiques et militaires.

Les films de science-fiction de cette époque capturent cette dualité en racontant l’espace comme ultime frontière de l’humanité, mais aussi comme un miroir des rivalités terrestres, où chaque mission et chaque découverte sont marquées par des enjeux de pouvoir et de domination.

Guerre de conquête, guerre interstellaire, guerre contre les envahisseurs ou guerre contre son propre inconscient : les scénaristes de science-fiction explorent et exploitent tous les ressorts dramaturgiques qu’offre cette grande conquête spatiale.

Sommaire

L’exploration spatiale comme enjeu de pouvoir

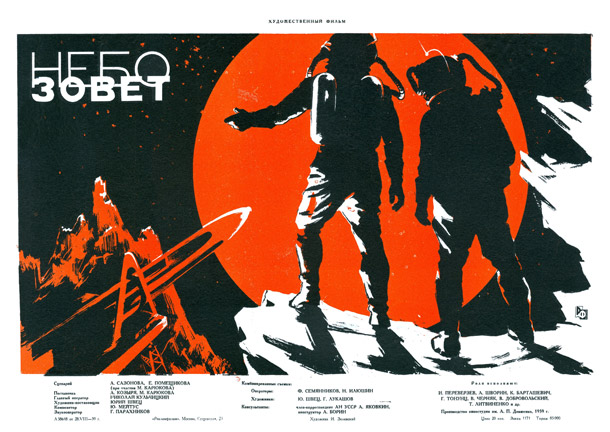

De la représentation d’un imaginaire émerveillé à la course pour la domination il n’y a qu’un pas, et un des premiers films à le franchir est le film soviétique L’Appel du Ciel (Небо зовёт, 1959) de Mikhail Karioulov.

Sorti deux ans après le lancement de Spoutnik 1 (le premier satellite artificiel) et deux ans avant le premier vol habité dans l’espace de Youri Gagarine, le film illustre parfaitement le contexte d’optimisme spatial soviétique de l’époque, ainsi que la rivalité avec les Etats-Unis.

En effet, le film montre la course entre un équipage soviétique et un équipage américain pour effectuer le premier vol sur Mars… jusqu’à ce que l’équipage américain s’échoue sur le soleil et que l’équipage soviétique choisisse de venir leur porter secours, vidant leurs réserves de carburant pour la mission sur Mars.

Du gâchis, demande l’un des cosmonautes soviétiques ? La tirade finale du protagoniste y répond :

« Nous ne sommes que des éclaireurs de l’espace. Et l’homme maîtrisera le cosmos ! Bon voyage à la jeune génération ! »

L’Etoile du silence (qui sort en 1960, l’année suivante), réalisé par l’Allemand Kurt Maetzig suit cette même dynamique. Ce film est-allemand et polonais suit une mission internationale, principalement menée par les Soviétiques, pour explorer Vénus.

Bien que le film mette l’accent sur la coopération internationale, tout comme L’Appel du Ciel en un sens, il présente les Soviétiques comme les leaders dans cette entreprise scientifique, reflétant leur optimisme quand à leur suprématie sur le progrès scientifique mondial.

Cependant, la deuxième partie des années 60 va voir un rééquilibrage du rapport de force aérospatial entre l’Union Soviétique et les Etats-Unis.

En envoyant les premiers hommes sur la Lune en 1969, les Etats-Unis rattrapent leur “retard” et s’affirment comme la première puissance spatiale mondiale.

C’est notamment ce que raconte Objectif Lune ( Countdown en version originale, 1967) de Roger Altman, à travers les préparatifs précipités de la mission américaine pour atteindre la Lune – quitte à envoyer un astronaute inexpérimenté.

L’urgence et la pression ressenties par les Américains pour battre les Soviétiques dans la course à l’espace sont frontalement illustrées dans ce film, mais cette représentation peu réaliste d’un enjeu aussi sérieux n’a pas plus à la critique de l’époque.

Howard Thompson du New York Times trouve que “La majeure partie du film est un prélude mollasson et bourré de clichés à l’apothéose de la chevauchée spatiale”.

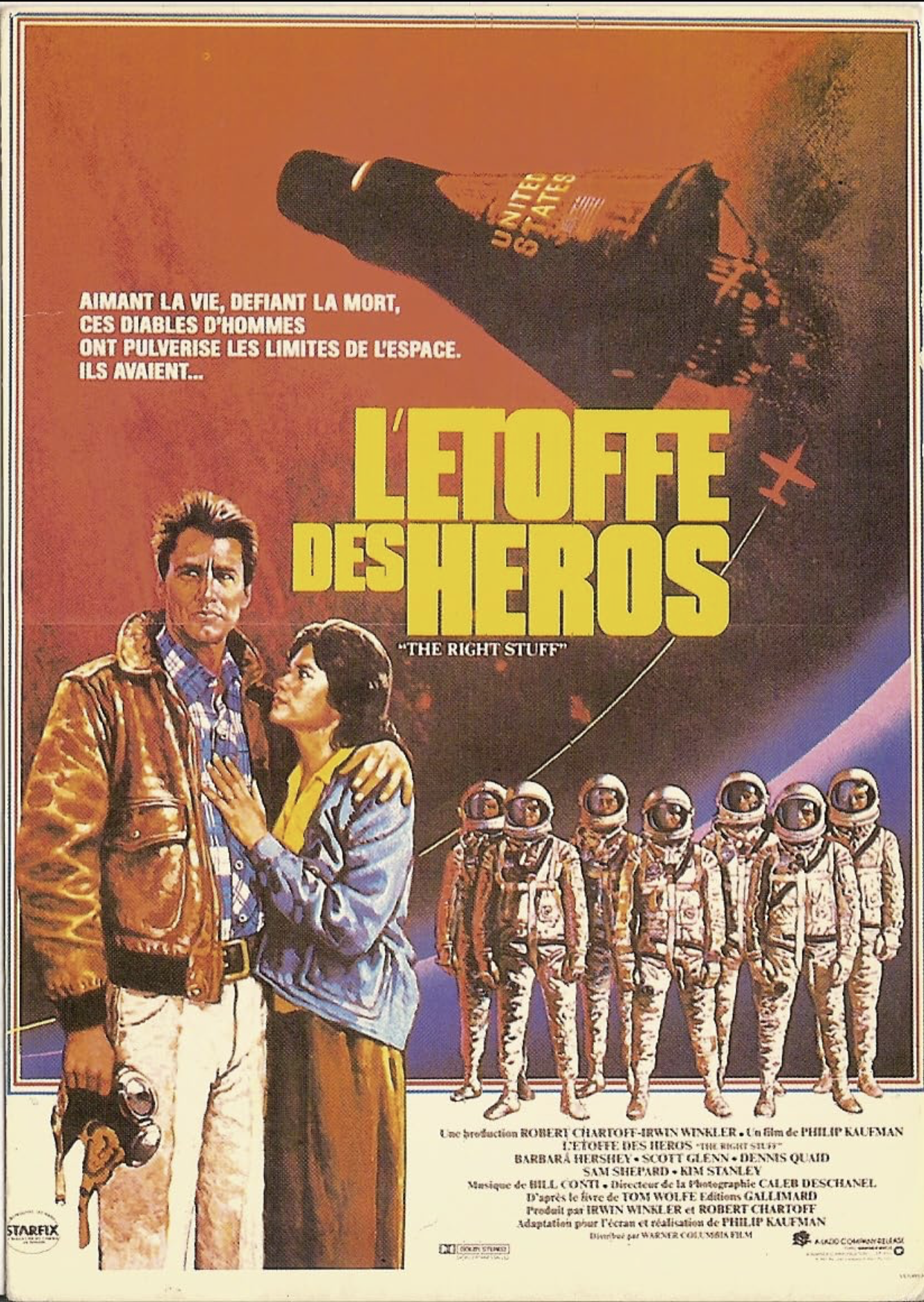

Il faudra attendre 1983 et L’Etoffe des Héros, pour que la critique trouve “son” film sur la conquête spatiale américaine.

Nommé pour 8 Oscars, lauréat de 4 d’entre eux, le film de Philip Kaufman (adapté du roman éponyme de Tom Wolfe) retrace l’histoire des sept premiers astronautes américains au début des années 60, alors que les Soviétiques règnent sur les avancées spatiales.

L’œuvre montre en détail les débuts du programme spatial américain, les tests rigoureux, et la pression immense de surpasser les Soviétiques dans la course à l’espace : chaque lancement, chaque orbite réussie, est une victoire non seulement pour la NASA, mais pour la nation américaine dans son ensemble.

L’espace comme théâtre de guerre : le space opera & les conflits interstellaires

Avec la concrétisation dans les années 1960 de l’exploration spatiale, les scénaristes et réalisateurs se tournent vers l’idée que l’espace, loin d’être une utopie de découverte pacifique, pourrait devenir le nouveau champ de bataille où se rejouent les conflits terrestres.

Un nouveau genre prend donc de l’ampleur : le space opera. Apparu au début des années 1940, le space opera se caractérise par des histoires d’aventure épiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe – et bien sûr, dans l’espace.

Une variante est la space fantasy, qui présente ces mêmes aventures spatiales dans le cadre de mondes imaginaires voire surnaturels.

À travers leurs conflits interstellaires, ces sous-genres présentent l’espace comme une extension du monde terrestre : un espace où la guerre, la conquête et la tyrannie règnent.

Le représentant le plus connu de space fantasy est bien évidemment Star Wars (1977).

Ecrit par George Lucas, Star Wars révolutionne le cinéma en introduisant l’idée que l’espace peut être un lieu de vastes guerres entre empires, explorant des thèmes de rébellion, de tyrannie et de liberté dans un cadre interstellaire.

L’Empire Galactique, avec son immense pouvoir militaire et ses aspirations impérialistes, devient le symbole des régimes totalitaires, tandis que l’Alliance rebelle représente la quête universelle pour la liberté et l’autodétermination.

Un autre film explore ce thème de guerre galactique : The Last Starfighter (1984), réalisé par Nick Castle.

Le film suit Alex Rogan, un jeune homme ordinaire qui, après avoir excellé à un jeu vidéo d’arcade, est recruté par une alliance extraterrestre pour devenir pilote de chasse dans une guerre galactique.

The Last Starfighter présente l’espace comme un terrain où des jeunes talents sont engagés pour défendre des idéaux de liberté et de justice dans une lutte contre une menace tyrannique.

Le film, bien que plus léger dans son traitement que le film de George Lucas, partage tout de même l’idée d’un conflit épique où l’espace devient le théâtre de la lutte entre le bien et le mal, tout en évoquant subtilement les rivalités et recrutements en temps de Guerre froide.

Un autre exemple de l’espace utilisé comme champ de bataille est la série télévisée Battlestar Galactica (1978), créée par Glen A. Larson.

Cette série raconte la fuite de l’humanité survivante à bord du Battlestar Galactica après la destruction de leurs colonies par les Cylons, une race de robots créés par l’homme et qui se sont retournés contre leurs créateurs.

Le thème principal est la survie de l’espèce humaine face à une menace exterminatrice, une lutte désespérée qui résonne avec les craintes de la Guerre froide concernant l’annihilation nucléaire.

Battlestar Galactica explore également des thèmes de pouvoir, de foi, et de rébellion, avec l’espace comme dernier refuge pour l’humanité. Le contexte de survie transforme l’espace en un champ de bataille constant, où chaque saut spatial est une tentative d’échapper à la destruction totale.

Les conflits interstellaires peuvent également être motivés par la quête de ressources vitales. C’est le cas de Dune (1984), écrit et réalisé par David Lynch, et adapté du roman éponyme de Frank Herbert.

L’intrigue tourne autour de la lutte pour le contrôle de la planète Arrakis, seule source de l’Epice, la substance la plus convoitée de l’univers, permettant la navigation interstellaire et le commerce spatial, base de toute l’économie impériale.

Dune apporte ainsi une dimension politique et économique aux conflits interstellaires, mettant en lumière les dynamiques de pouvoir et les implications géopolitiques de l’exploitation des ressources, transposées à une échelle galactique.

L’altérité extraterrestre, miroir des peurs humaines

L’idée d’une rencontre entre l’humain et l’intelligence extraterrestre fait partie des thèmes récurrents de la science-fiction, bien qu’elle soit souvent marquée par l’hostilité, symbolisant les peurs profondes, les tensions et les incertitudes qui hantent l’humanité face à l’inconnu.

Dans ces récits, les extraterrestres ne sont pas simplement des êtres venus d’autres mondes ; ils incarnent l’altérité radicale, un « autre » avec lequel toute communication semble impossible et dont les intentions sont perçues comme menaçantes.

Les premières représentations de ces dangers au cinéma sont particulièrement révélatrices. Le film soviétique La Planète des tempêtes (Планета бурь, 1962), qui a inspiré indirectement Star Wars, met en scène une expédition spatiale confrontée à une planète hostile avec des créatures agressives, symbolisant les craintes de l’époque face à l’inconnu de l’espace, de plus en plus tangible.

Mais c’est Alien (1979), réalisé par Ridley Scott, qui est sans doute l’exemple le plus emblématique de cette thématique.

Dans ce film, l’équipage du Nostromo est confronté à une créature extraterrestre terrifiante, le Xénomorphe, qui représente l’altérité dans sa forme la plus pure. L’Alien n’a qu’un seul but : survivre et se reproduire, sans aucune considération pour les humains qu’il massacre méthodiquement.

L’espace, normalement perçu comme un terrain d’exploration et de découverte, se transforme en un piège mortel où chaque recoin peut cacher la mort. Le Xénomorphe incarne une peur primordiale : celle de l’inconnu, de l’incompréhensible, une altérité qui ne peut être ni raisonnée ni domestiquée.

Alien redéfinit ainsi la science-fiction en transformant l’espace en un lieu de réelle terreur, où la confrontation avec l’extraterrestre prend une dimension quasi-mythique, explorant les thèmes de l’isolement, de la peur de l’autre, et de la survie dans un environnement totalement hostile.

De manière plus spectaculaire, Independence Day (1996), réalisé par Roland Emmerich, transpose cette thématique à une échelle planétaire.

Ici, l’invasion extraterrestre est massive et frontale, menaçant l’existence même de l’humanité. Les envahisseurs, dotés d’une technologie bien supérieure, ne cherchent rien d’autre que l’annihilation de la race humaine pour s’approprier les ressources de la Terre.

Contrairement à Alien, où l’altérité est une menace sournoise et insidieuse, Independence Day présente une guerre ouverte pour la survie de l’humanité, où l’unification mondiale devient la clé de la résistance.

Cette lutte épique contre une menace extérieure devient une allégorie de la survie humaine face à une menace commune, résonnant avec les angoisses post-Guerre froide où l’ennemi n’est plus interne mais externe.

Une autre représentation marquante de cette thématique est offerte par La Guerre des mondes (1953 et 2005), adapté du roman de H.G. Wells.

Les deux versions, celle de Byron Haskin en 1953 et celle de Steven Spielberg en 2005, dépeignent une invasion martienne où l’humanité est dépassée par une technologie extraterrestre invincible.

Les machines de guerre martiennes dévastent la Terre, mettant l’humanité au bord de l’extinction. Le film de Spielberg, en particulier, accentue l’horreur de l’invasion en utilisant les événements comme une métaphore des peurs post-11 septembre, montrant une humanité impuissante face à une force destructrice.

Dans La Guerre des mondes, l’altérité extraterrestre est dépeinte comme une force de destruction totale, sans possibilité de négociation ou de coexistence. Cette guerre devient une lutte désespérée pour la survie, mettant en lumière l’impuissance humaine face à une menace inarrêtable, tout en explorant les thèmes de l’invasion, de l’occupation et de la résistance.

Enfin, Starship Troopers (1997), réalisé par Paul Verhoeven, explore également cette idée en présentant une guerre totale contre une menace insectoïde.

Dans ce film, l’humanité est unie dans une guerre implacable contre une race d’insectes extraterrestres, les Arachnides, qui menacent l’existence même de la Terre. Starship Troopers est une satire du militarisme et de la propagande de guerre, déguisée en film d’action de science-fiction.

La société humaine, hyper-militarisée, est présentée comme prête à tout pour exterminer l’altérité extraterrestre. Le film critique indirectement les idéologies bellicistes en montrant une humanité qui glorifie la guerre sous prétexte de survie, tout en déshumanisant complètement l’ennemi. Les Arachnides, dépeints comme des hordes d’insectes sans individualité, incarnent l’altérité ultime, une menace qui justifie la militarisation totale de l’espace et la suspension des valeurs humanistes.

Ces films, chacun à leur manière, utilisent l’altérité extraterrestre comme le reflet des angoisses humaines face à l’inconnu, au changement, et à la confrontation avec des formes de vie radicalement différentes.

L’espace comme miroir des conflits internes : La guerre contre soi-même

Arène de conflit privilégié au cinéma, l’espace est aussi le lieu où se jouent les conflits internes des personnages.

Les voyages dans l’immensité de l’univers, loin de la sécurité de la Terre, mettent souvent les personnages face à leurs propres peurs, regrets, désirs, et finitude.

Le premier film à représenter cette approche date de 1968 : 2001, L’Odyssée de l’espace, réalisé par Stanley Kubrick.

Co-écrit par Kubrick et par le romancier Arthur C. Clarke (dont deux nouvelles inspirent le scénario), le film commence par la découverte d’un mystérieux monolithe sur la Lune, un événement qui catalyse une mission spatiale avec des implications tant scientifiques que géopolitiques.

Le film aborde subtilement la méfiance entre nations, le besoin de secret et la compétition pour l’hégémonie technologique, mais 2001, L’Odyssée de l’espace est avant tout une exploration philosophique de l’humanité, ce qui est complètement assumé par le co-scénariste Arthur C. Clarke :

“Si vous dites que vous avez compris 2001, c’est que nous avons échoué, car nous voulions que le film pose plus de questions qu’il ne donne de réponses.”

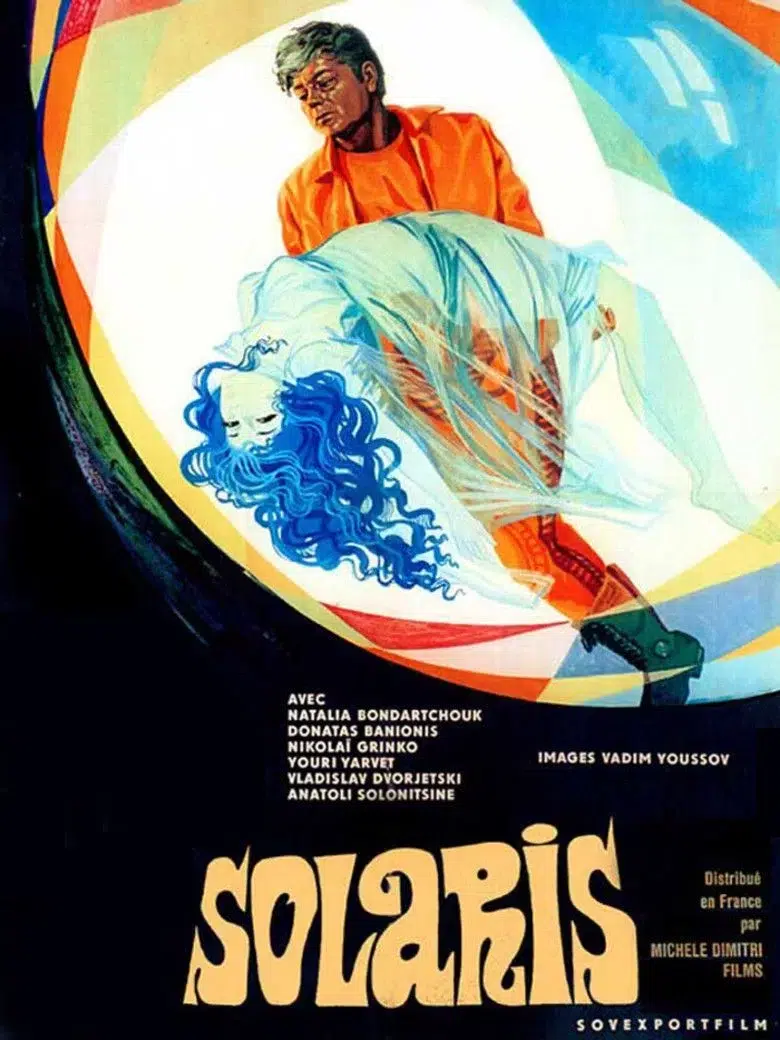

Dans cette lignée, Solaris (Солярис, 1972), réalisé par Andrei Tarkovsky et basé sur le roman de Stanislaw Lem de 1961, approfondit encore cette exploration des conflits internes en utilisant l’espace comme un lieu de confrontation avec l’inconnu en nous.

Sur une station spatiale orbitant autour de la planète Solaris, les membres de l’équipage sont confrontés à des manifestations physiques de leurs souvenirs et de leurs désirs les plus enfouis, matérialisées par l’océan pensant de la planète.

Solaris transforme l’espace en un miroir psychologique, où les personnages doivent affronter leurs peurs, leurs regrets, et leur culpabilité.

Contrairement à 2001, où la quête de connaissance est en grande partie externe, Solaris se concentre sur l’exploration intérieure, montrant que les batailles les plus intenses se déroulent souvent au sein de l’esprit humain.

Le film soulève des questions profondes sur la nature de la réalité et de la conscience, tout en suggérant que l’exploration de l’espace est indissociable de l’exploration de soi-même.

C’était d’ailleurs un des objectifs de Tarkovsky : apporter plus de profondeur émotionnelle à la science-fiction, critiquant au passage des films comme 2001, L’Odyssée de l’espace, qu’il juge “superficiel en raison de l’importance qu’il accorde à l’invention technologique”1.

Lauréat du Grand Prix Spécial du Jury du Festival de Cannes en 1971, Tarkovsky enrichit la science-fiction en y ajoutant une dimension introspective, où l’espace devient le reflet des luttes intérieures et des mystères de l’âme humaine.

Dans le prochain article, nous plongerons sur les récits des scénaristes de science-fiction à partir des années 2000, à une ère où l’accent est mis sur le réalisme scientifique et les avancées technologiques qui redéfinissent notre vision de l’espace.

Dans ces récits contemporains, l’espace devient non seulement un champ de bataille ou une toile de projection des peurs humaines, mais aussi un lieu où le réalisme et la science se mêlent à l’imaginaire pour créer des visions spéculatives de l’avenir de l’humanité.

Comment les scénaristes rêvent de l’odyssée spatiale au fil des décennies

Cet article est le deuxième de cette série. Retrouvez tous les épisodes ici.