Alors que le monde se remet des bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle vague de réalisme et de questionnement social commence à imprégner le cinéma. Cette période est témoin d’une remise en question des idéaux et des narrations traditionnelles, ouvrant la voie à des interprétations plus diverses et nuancées des œuvres littéraires.

Le Cinéma d’Après-Guerre et l’Évolution des adaptations (1945-1960)

Le cinéma d’après-guerre, de la fin des années 1940 jusqu’aux années 1960, a été marqué par un virage vers des thèmes plus réalistes et parfois plus sombres, reflétant une vision du monde changée. Il en découle deux tendances en terme d’adaptation littéraire :

- Le film noir, avec ses racines dans la littérature hard-boiled et les romans policiers de l’entre-deux-guerres, a trouvé un terrain fertile dans ce climat empreint de désillusion, de désespoir et de critique sociale.

- Les films démontrant la réalité sociale et économique de l’époque, s’éloignant des narrations hollywoodiennes traditionnelles policées pour explorer la condition humaine avec plus de réalisme et de complexité psychologique.

L’influence De la littérature hard-boiled

Ce sous-genre littéraire du roman policier connaît son âge d’or du début des années 1920 jusqu’aux années 1950, alors que la société américaine traverse de nombreux bouleversements.

Les ambiances et thèmes abordés sont souvent celles et ceux des bas-fonds de la société, de la corruption, du crime et de la dépravation morale, offrant ainsi une critique cinglante des institutions et des idéaux supposément vertueux.

Les héros de films noirs sont donc des personnages hard-boiled (littéralement « durs à cuire »), autrement dit complexes, hantés par leur passé et souvent pris dans des dilemmes moraux leur faisant questionner les notions du bien et du mal dans un monde imparfait.

Ces personnages reflètent une vision du monde plus désabusée, en rupture avec les archétypes héroïques plus clairs des décennies précédentes et font écho aux angoisses et aux questionnements de l’après-guerre.

La première adaptation de cette littérature hard-boiled est celle du Faucon Maltais (1941) écrit par Dashiell Hammett (considéré comme le fondateur du genre en littérature), et qui ouvre la voie à ce mouvement d’adaptations.

Pour n’en citer que quelques-uns :

- Assurance sur la mort (1944), adapté de la nouvelle de James M. Cain publiée en 1936, ce film réalisé par Billy Wilder est considéré comme un archétype du film noir, avec ses personnages cyniques, son intrigue criminelle complexe, et sa critique des motifs humains.

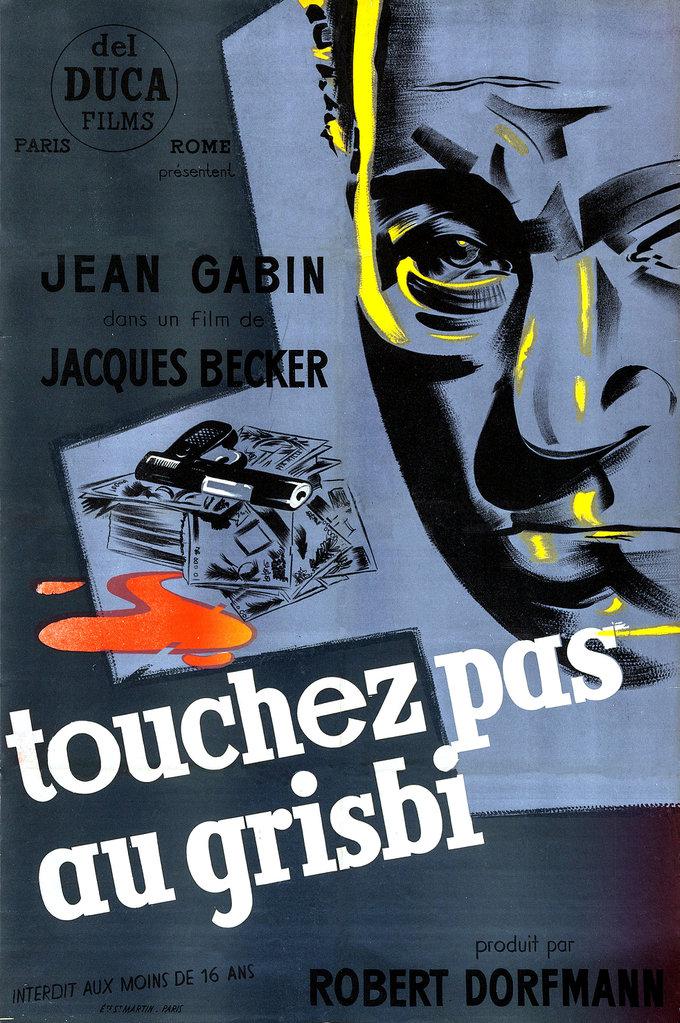

- Touchez pas au grisbi (1954), adapté du premier opus de la trilogie éponyme de Albert Simonin sortie entre 1953 et 1955 (les deux autres opus seront également adaptés, notamment le dernier sous le titre Les Tontons Flingueurs en 1963). Ce film réalisé par Jacques Becker est considéré comme un des premiers films noirs français.

- Les Diaboliques (1955), réalisé par Henri-Georges Clouzot et adapté du roman Celle qui n’était plus de Pierre Boileau et Thomas Narcejac paru en 1952, raconte l’histoire de la femme d’un directeur d’école tyrannique et de sa maîtresse, qui complotent ensemble pour le tuer.

- La Soif du mal (1958) réalisé par Orson Welles et adapté du roman Badge of Evil de Whit Masterson publié en 1956, présente des personnages moralement ambigus, explorant les thèmes de la justice et de la corruption. Il est généralement considéré comme le film qui clôt la période du film noir « classique ».

Des adaptations en miroir social et l’influence outre-Atlantique

Les changements sociaux et culturels ont conduit le public à rechercher des films qui reflétaient les expériences et les réalités du monde d’après-guerre.

C’est ainsi que le néoréalisme italien (1943-1955) a joué un rôle tout particulier dans le cinéma d’après-guerre, non seulement en Italie mais à travers le monde, en révolutionnant la manière de faire et de percevoir le cinéma durant cette période – c’est-à-dire en représentant sans fard la société italienne d’après-guerre :

- Les Amants diaboliques (1943), réalisé par Luchino Visconti et adapté du roman Le Facteur sonne toujours deux fois de James M. Cain publié en 1934, brise les tabous de la « pensée conforme » en filmant une Italie habitée par la misère et le chômage et brimée par une police aveugle. Il est considéré comme le premier film du courant néo-réaliste

- Le Voleur de Bicyclette (1948), réalisé par Vittorio de Sica et adapté de la nouvelle de Luigi Bartolini de 1948 par Cesare Zavattini, raconte l’histoire d’un père au chômage et de son fils à la recherche de leur vélo volé, essentiel à l’emploi du père.

- La Terre tremble (1948), réalisé par Luchino Visconti et inspiré par le roman I Malavoglia de Giovanni Verga (1881), Ce film explore la vie des pêcheurs en Sicile, leur lutte pour la survie contre l’exploitation et leur combat pour l’indépendance économique.

Aux Etats-Unis les adaptations littéraires sont également devenues des plateformes pour la critique sociale et politique, questionnant les structures de pouvoir, la pauvreté, l’injustice et l’impact humain de la guerre.

On peut citer :

- Les Sentiers de la gloire (1957), réalisé par Stanley Kubrick et adapté du roman de Humphrey Cobb paru en 1935, qui dénonce l’absurdité et la brutalité de la guerre et critique l’autorité et le sacrifice humain. Ce film anti-militariste a été censuré par le gouvernement de Franco en Espagne et dans toutes les institutions militaires américaines. Le gouvernement français s’oppose tellement à sa diffusion (en raison de la manière dont le film dépeint l’armée française) qu’il ne sera diffusé dans les salles françaises qu’en 1975, période où les messages pacifistes étaient plus « acceptables »1.

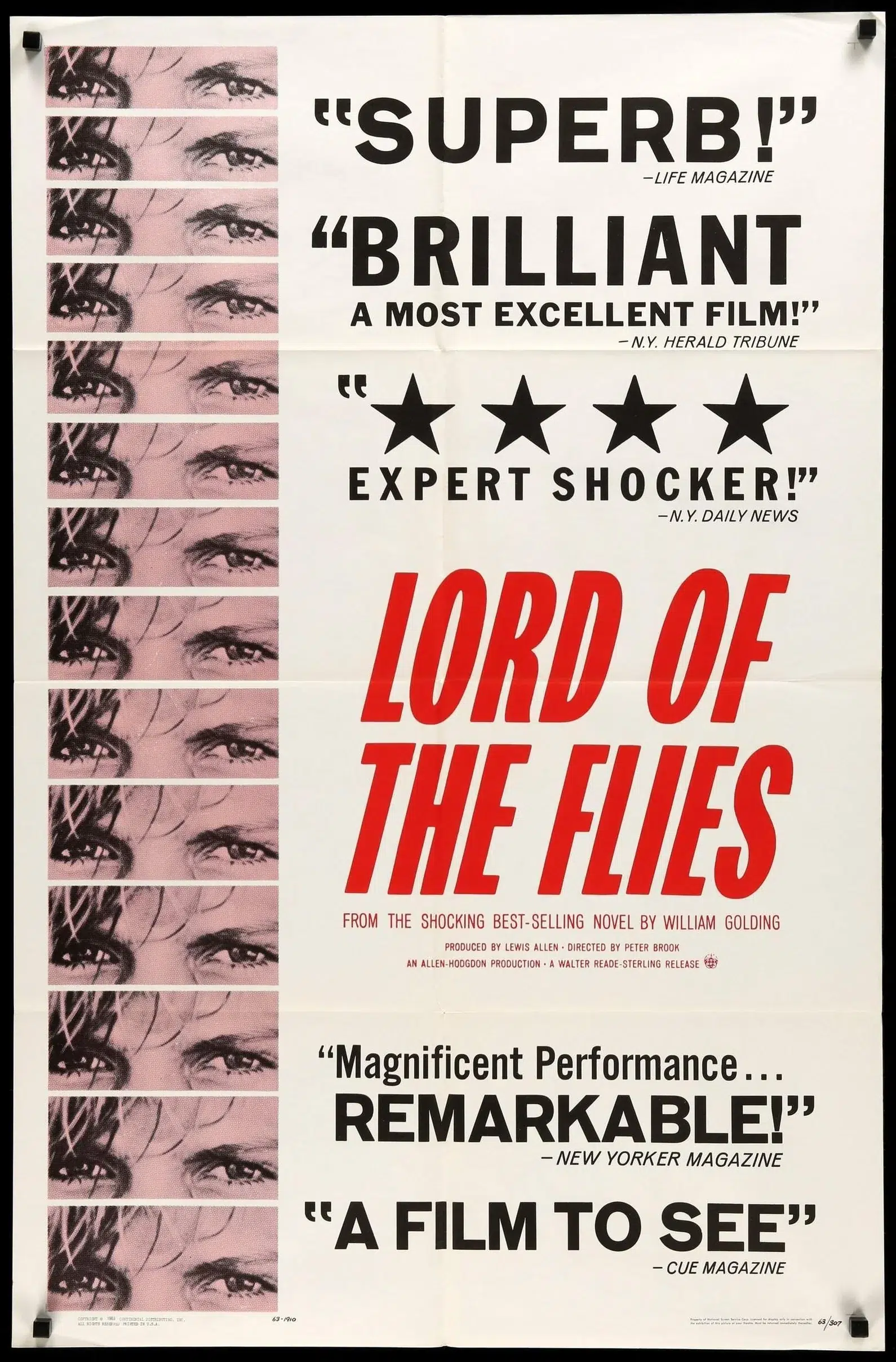

- Sa Majesté des Mouches (1963), adapté du roman éponyme de William Golding publié en 1954 et réalisé par Peter Brook, qui explore les thèmes de la civilisation contre la barbarie, de l’innocence perdue, et de la nature intrinsèquement violente de l’humanité.

- Du Silence et des Ombres (1963), adapté du roman de Harper Lee paru en 1960 Ne Tirez pas sur l’oiseau moqueur, qui reflète la prise de conscience et la critique croissantes de l’injustice raciale.

Des années 60 à la fin des années 70 : Nouvelle Vague & Cinéma de genre

La période s’étendant des années 60 à la fin des années 70 a été une époque de création significative pour le cinéma, caractérisée par un mélange de narration traditionnelle et novatrice, influencée par la Nouvelle Vague.

Ce fut une période de cinéma à la fois grandiose, avec l’explosion du cinéma épique et de genre, mais aussi l’ère d’un cinéma plus personnel et introspectif, marquant un changement profond dans les techniques d’adaptation littéraire.

L’approche Nouvelle Vague

L’approche artistique de la Nouvelle Vague a remis en question les structures narratives conventionnelles et a encouragé une exploration plus profonde des personnages et des thèmes.

Une nouvelle famille d’oeuvres littéraires intéresse donc les cinéastes, notamment celles qui utilisent la narration non linéaire et le flux de conscience.

Cette période est donc marquée par une expérimentation littéraire dans l’écriture de scénarios avec une volonté de retranscrire au mieux le flux narratif de ces romans.

Cette expérimentation n’en est pas restée uniquement à une approche formelle, étant donné que le code de censure Hays a pris fin en 1966, permettant au cinéma américain de sortir des thèmes édulcorés et polissés.

Voici quelques exemples :

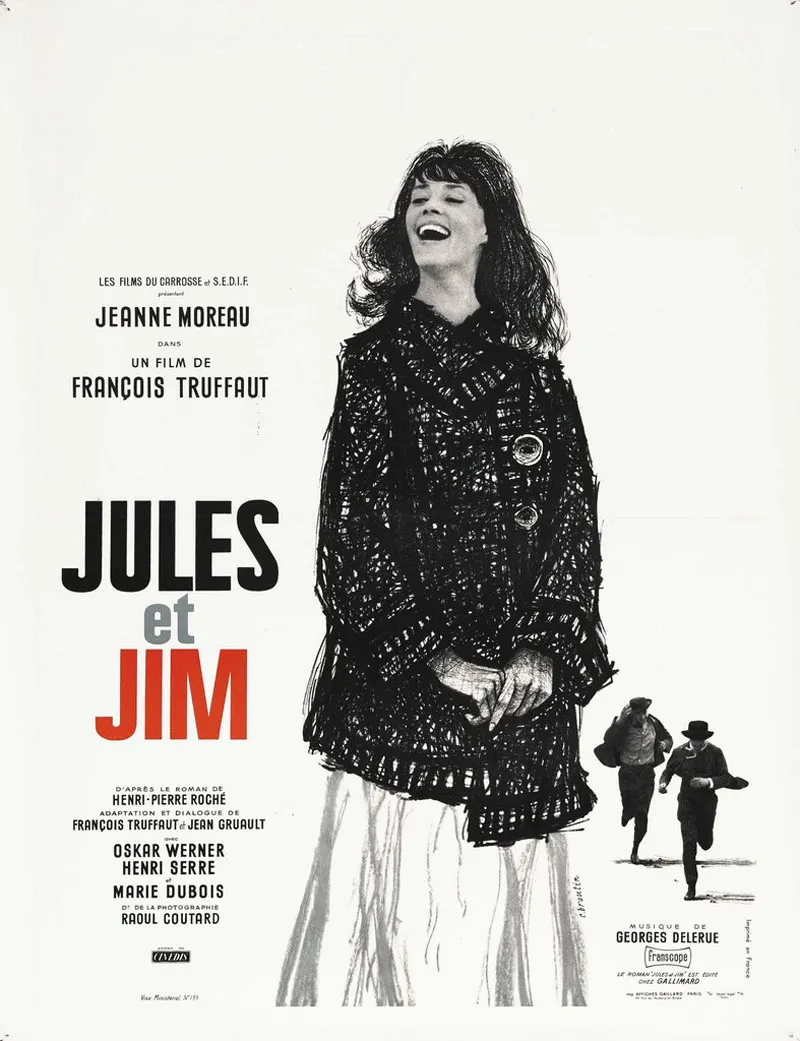

- Jules et Jim (1962), adapté du roman de Henri-Pierre Roché paru en 1953 et réalisé par François Truffaut, incarne le flux de conscience spécifique aux films de la Nouvelle Vague, avec la présence de dialogues intérieurs, plans subjectifs séquences de rêves et montage non-linéaire, respectant ainsi l’expérience de lecture du roman.

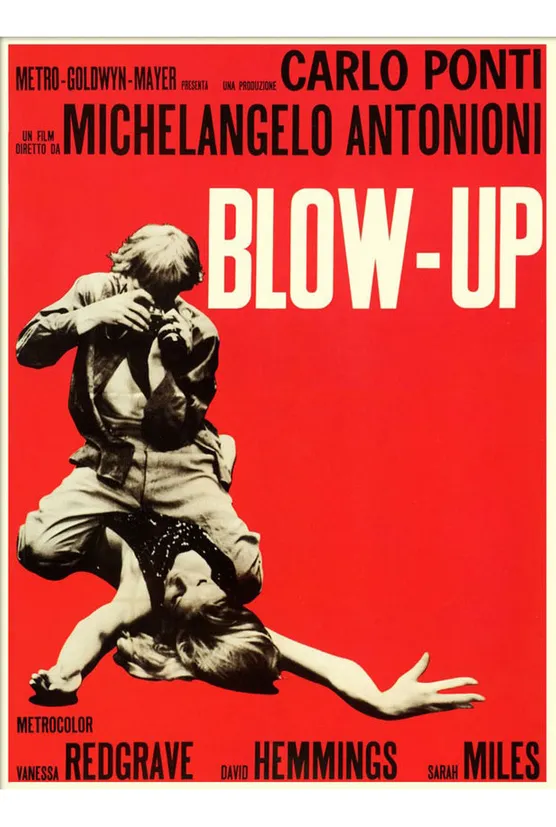

- Blow-Up (1966) adapté de la nouvelle Las babas del diablo de Julio Cortázar (1959) et réalisé par Michelangelo Antonioni est célèbre pour sa narration ouverte, son utilisation de l’ambiguïté et son refus de fournir des réponses claires, adaptant non seulement le contenu mais aussi la forme littéraire du récit original, en embrassant les innovations narratives et stylistiques caractéristiques de la Nouvelle Vague.

- Abattoir 5 (1972) adapté du roman de Kurt Vonnegut publié en 1969 et réalisé par George Roy Hill qui utilise la structure non-linéaire du livre pour raconter l’histoire de Billy Pilgrim, un soldat américain devenu « déphasé dans le temps » après avoir été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale.

La montée du cinéma de genre dans les adaptations

En parallèle de ce cinéma d’expérimentation et introspectif, les avancées technologiques telles que le format cinémascope ont poussé les scénaristes et cinéastes à se tourner vers des adaptations littéraires plus “épiques” pour correspondre à la grandeur et à l’échelle du grand écran.

On peut par exemple citer :

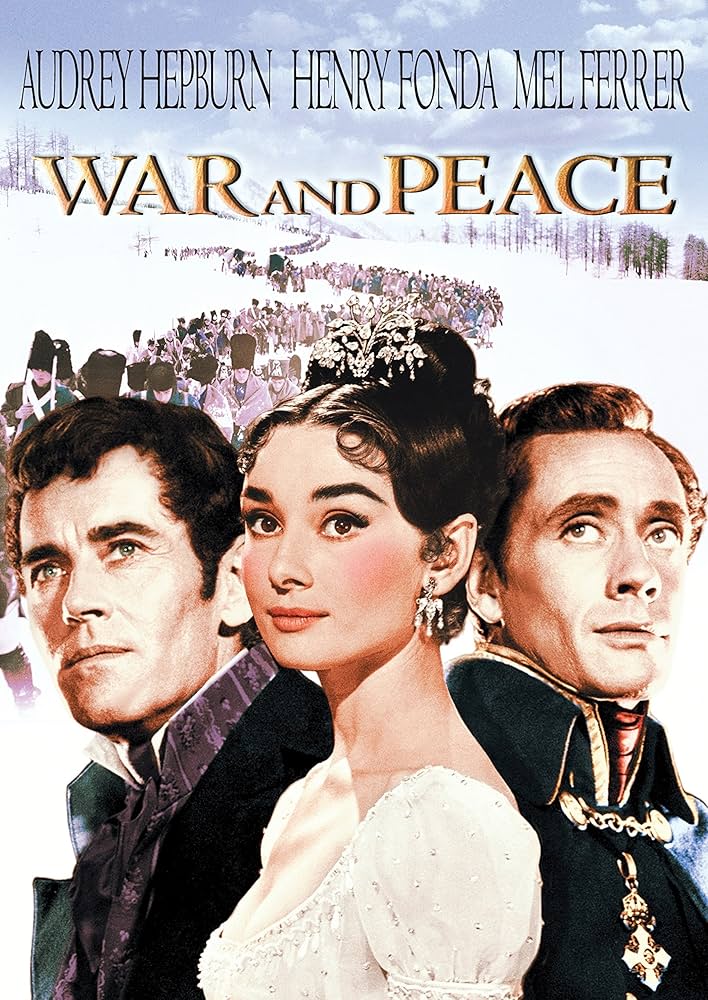

- Guerre et Paix (1956), adapté du roman de Léon Tolstoï paru en 1868 et réalisé par King Vidor, rend accessibles les 1500 pages du texte original à un public mondial en 3h28, une entreprise colossale pour capturer l’ampleur et la profondeur du roman.

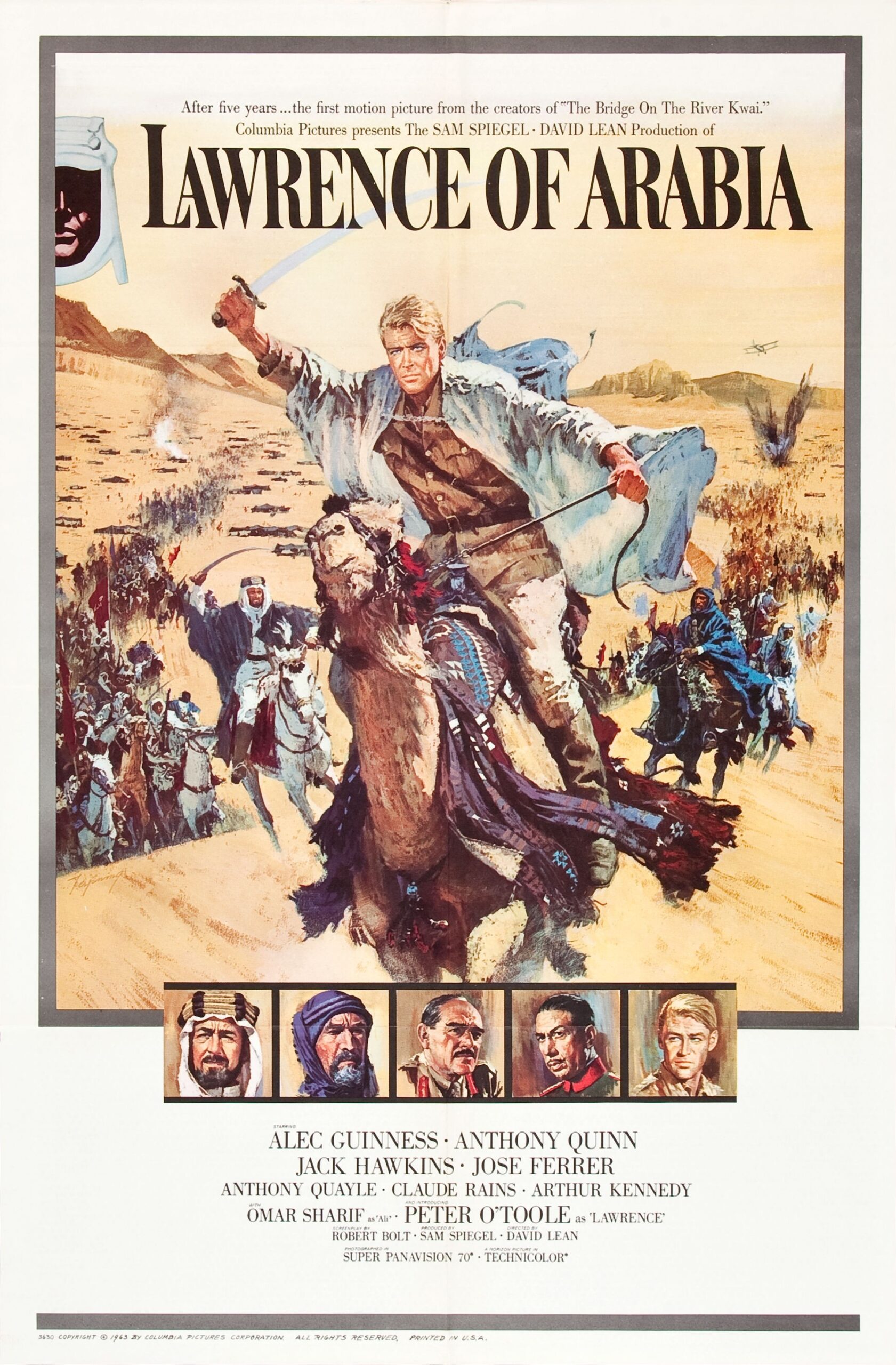

- Lawrence d’Arabie (1962), adapté du récit autobiographique de Thomas Edward Lawrence Les Septs Piliers de la sagesse paru en 1926, écrit par Robert Bolt et Michael Wilson et réalisé par David Lean

- Le Docteur Jivago (1965) adapté du roman de Boris Pasternak publié en 1957, écrit par Robert Bolt et également réalisé par David Lean.

Ces films ont démontré que les adaptations littéraires pouvaient atteindre une échelle épique, non seulement en termes de durée mais aussi de portée visuelle et narrative, notamment grâce à leur utilisation du format 70mm et à la manière dont la complexité et la psychologie des personnages sont retranscrites à l’écran.

De plus, les tensions mondiales liées à la Guerre Froide, la course à l’espace et les guerres de décolonisation ont poussé les écrivain·es de roman et scénaristes à explorer des narrations plus complexes et à questionner les idéologies dominantes, reflétant ainsi les incertitudes et les espoirs de leur époque.

La fin du code Hays a également permis à ces cinéastes de genre d’aborder des sujets auparavant considérés comme tabous, ce qui a enrichi les genres de l’horreur, de la science-fiction et du thriller avec des contenus plus audacieux et complexes.

La seconde moitié des années 60 et les années 70 ont donc vu apparaître une plus grande diversification dans les genres, reflétant une gamme plus diverse de sources littéraires adaptées.

Quelques exemples marquants de cette période :

Science-fiction

- Fahrenheit 451 (1966), adapté du roman éponyme de Ray Bradbury publié en 1953 et réalisé par François Truffaut, explore les thèmes de la censure, de la conformité et du pouvoir destructeur de l’ignorance dans une société dystopique où les livres sont interdits et brûlés.

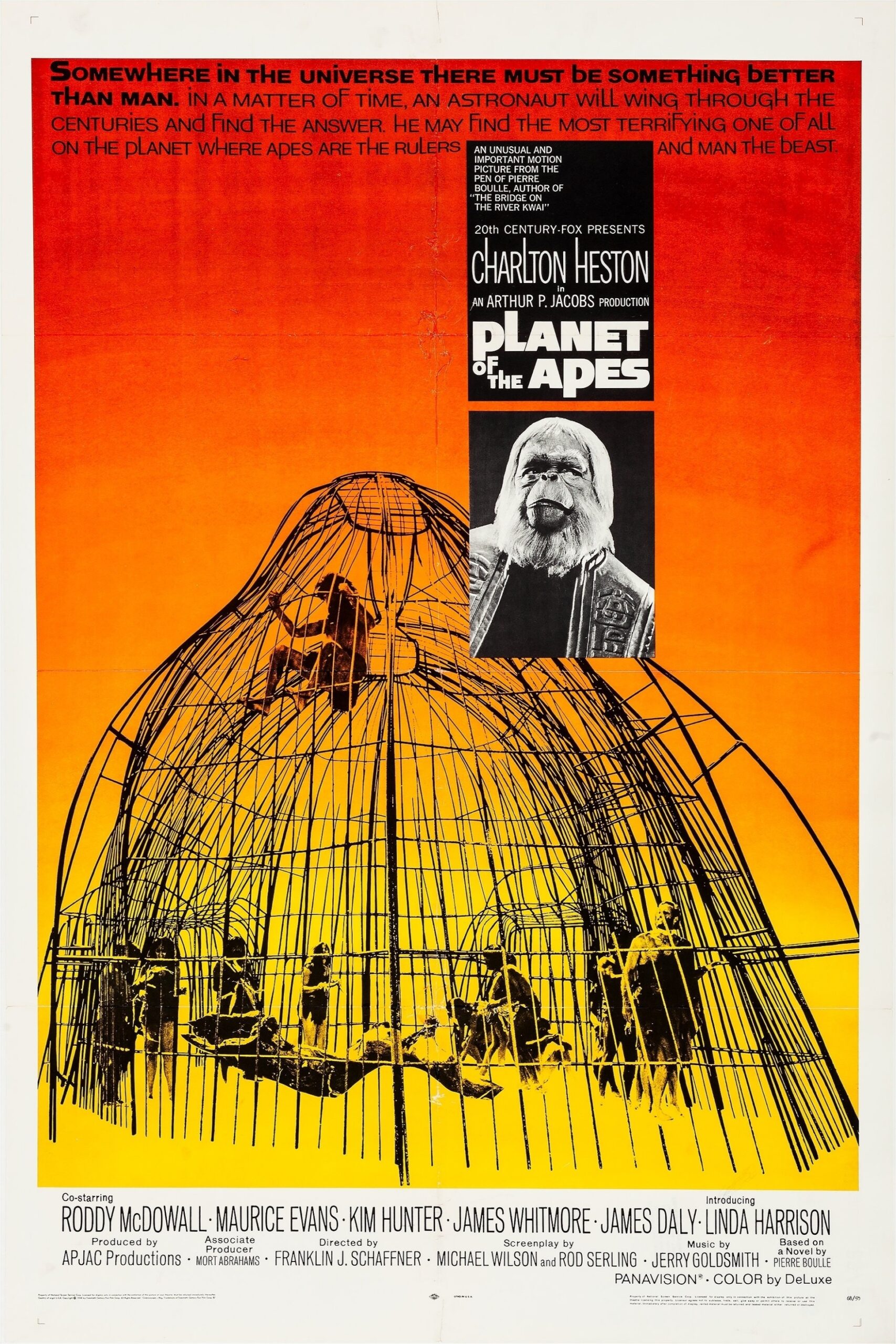

- La Planète des singes (1968), adapté du roman de Pierre Boulle (1963) et réalisé par Franklin Schaffner, a non seulement impressionné par ses maquillages innovants et son commentaire social, mais a également établi une franchise durable explorant les thèmes de la science, de l’éthique et de la société.

- 2001, l’Odyssée de l’espace (1968), adapté de deux nouvelles de Arthur C. Clarke (À l’aube de l’histoire en 1953 et La Sentinelle en 1951) et réalisé par Stanley Kubrick, repousse les limites de l’innovation narrative et technique, marquant une avancée majeure pour le genre de la science-fiction.

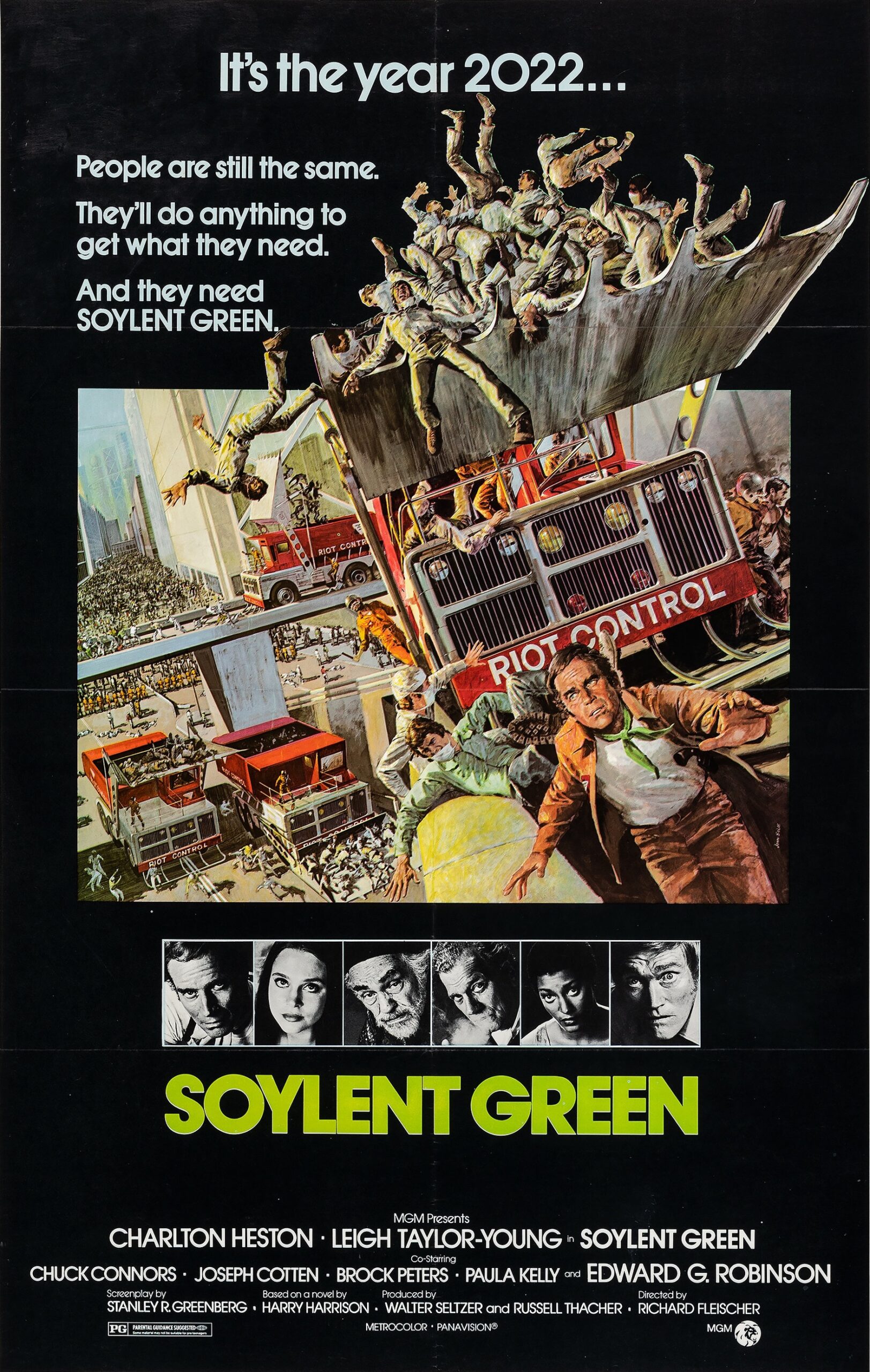

- Soleil vert (1973), adapté du roman Make Room! Make Room! de Harry Harrison publié en 1966 et réalisé par Richard Fleischer, est devenu célèbre pour sa critique de la surpopulation, de la dégradation environnementale et de la consommation insoutenable.

Horreur

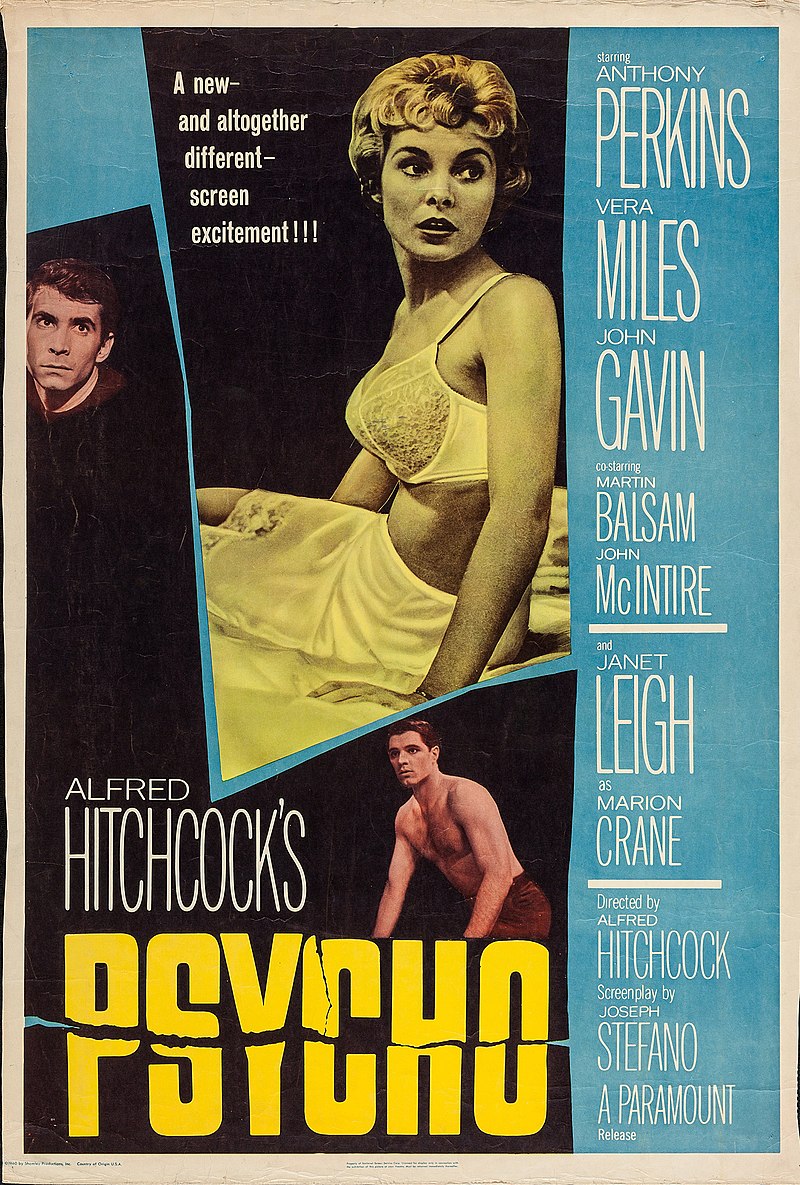

- Psychose (1960), adapté du roman de Robert Bloch publié en 1959, et réalisé par Alfred Hitchcock est devenu un classique du genre d’horreur et du suspense, influençant profondément le genre du thriller psychologique.

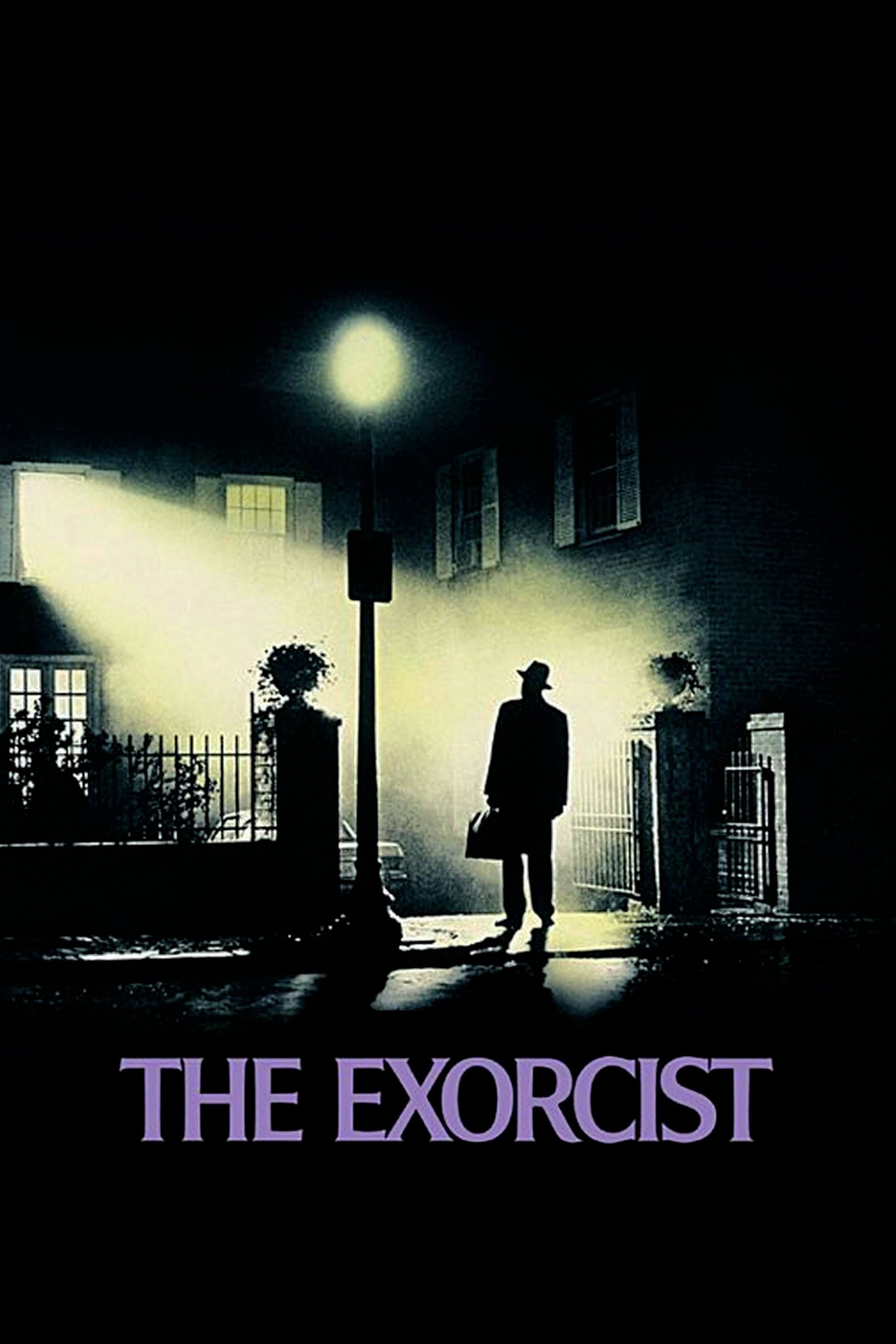

- L’Exorciste (1973), adapté du roman de William Peter Blatty publié en 1971 par William Friedkin, traite d’une possession démoniaque, établissant de nouveaux standards pour les films d’horreur.

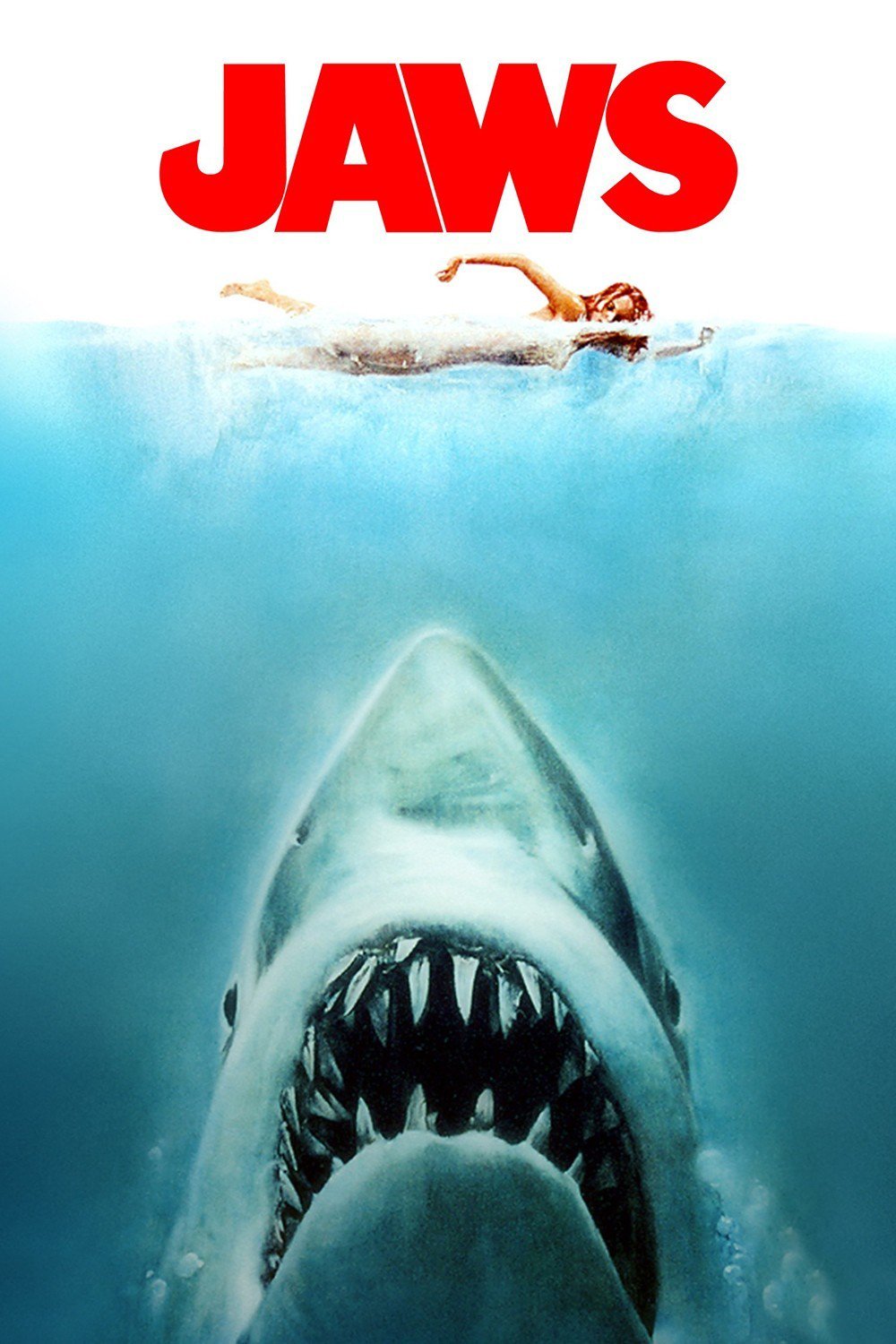

- Les Dents de la Mer (1975), adapté du roman de Peter Benchley paru en 1974 et réalisé par Steven Spielberg, a non seulement été un succès commercial majeur, mais a également établi le modèle du blockbuster d’été.

Conclusion

De 1945 à la fin des années 70, le cinéma a traversé une période de profondes mutations, reflétant les changements sociaux et culturels de l’après-guerre et intégrant des influences innovantes comme la Nouvelle Vague ou le cinéma de genre.

Cette ère a enrichi le champ des possibles des adaptations littéraires, explorant des narrations plus complexes et introduisant des techniques de scénarisation expérimentales.

En se dirigeant vers les années 80, le paysage cinématographique s’oriente vers l’ère des blockbusters, posant de nouveaux défis pour les adaptations littéraires dans un contexte de spectacles à grand budget et d’effets spéciaux avancés.