Petit bout de femme d’1,50 mètres et d’à peine 40 kg, levée tous les jours à 5h du matin pour écrire de ses 8 à ses 90 ans, avec à son actif plus de 200 scénarios, de nombreux romans et pièces de théâtre, Anita Loos est aussi déterminée que prolifique.

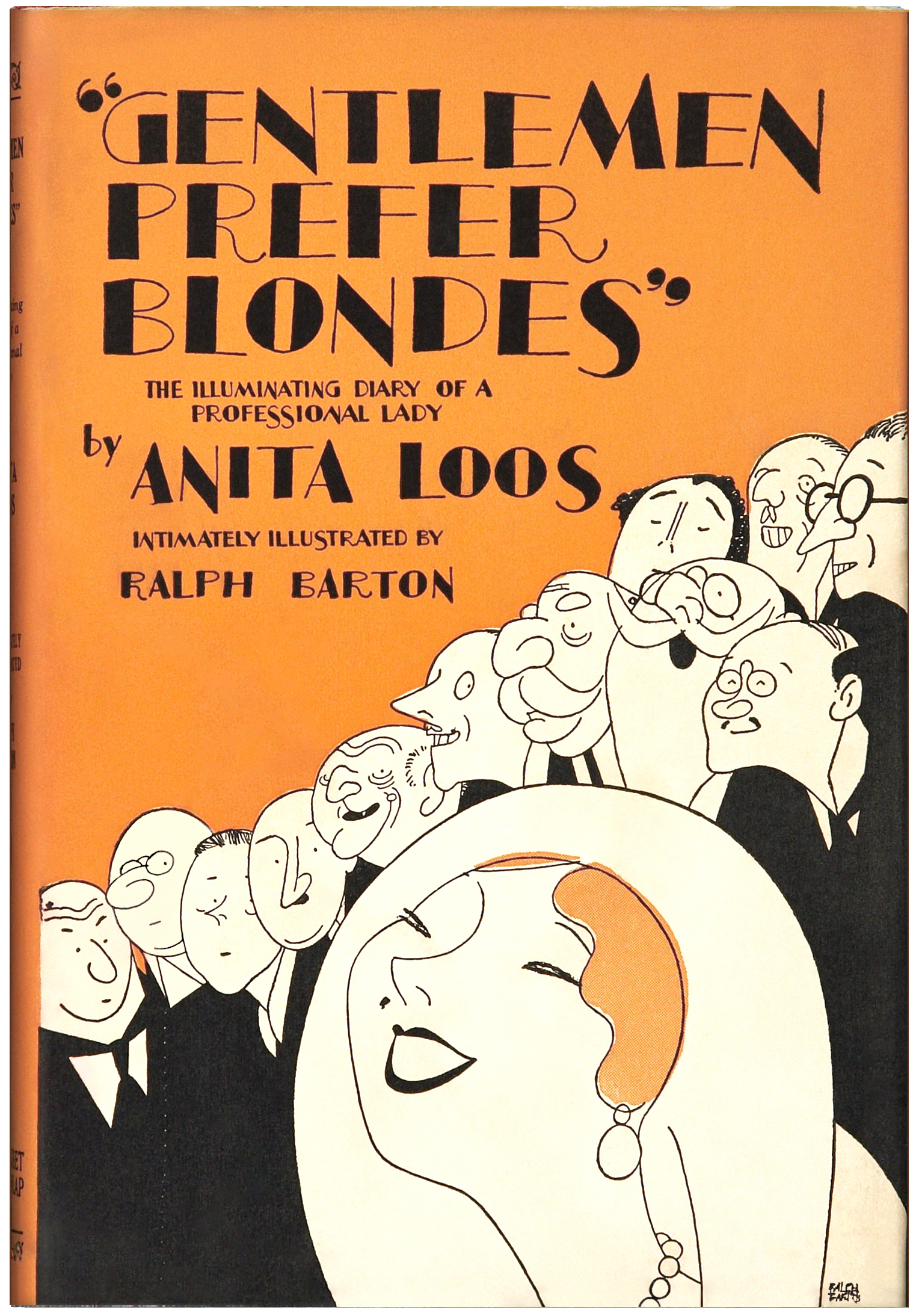

Espiègle et facétieuse, avec un véritable don d’observation lui permettant de viser juste, la reine de la punchline va révolutionner le cinéma (le biographe Gary Carey dira qu’elle a “élevé les intertitres à une véritable forme d’art humoristique”) et la nouvelle américaine, avec la parution de Les hommes préfèrent les blondes en 1925.

Mais ce caractère bien trempé cache une faille profonde et symptomatique des rapports hommes/femmes de cette époque : elle est exploitée toute sa vie par des hommes, son père d’abord, son mari ensuite, qui s’attribuera en co-crédit la plupart de ses textes ainsi que sa fortune.

Retour sur le paradoxe de cette femme de lumière et d’éclats, qui consentit à devenir une femme de l’ombre et à sacrifier sa carrière pour résister à la folie et à la violence maritale.

Le gagne-pain familial

Fille d’un journaliste coureur de jupons dépensier et alcoolique, et d’une femme qui tient la barre et surmonte toutes les crises, Anita va être influencée toute sa vie par son schéma familial, à la fois attirée mais lucide sur les travers de son père, et respectueuse mais ennuyée par sa mère. Dans son mémoire A Girl Like I (1963) elle se confie :

“Ma mère était un ange sur terre et mon père était une crapule. [Mais pour moi], l’ennui a toujours été une douleur plus profonde qu’un mal de dents soudain.”

Au grand désarroi de sa mère, la jeune Anita se met à suivre son père dans les milieux troubles et interlopes de San Francisco, ce qui lui permet de côtoyer des gens de tous milieux dès son plus jeune âge, d’éveiller son don d’observation et de faciliter son aisance sociale.

Remarquant le talent de sa fille pour se faire aimer, le père d’Anita sent le bon filon : plutôt que de se reprendre en main lui-même et de trouver un emploi stable, il fait travailler sa fille en tant que comédienne et lui prend son salaire pour faire vivre la famille – le premier rouage d’un mécanisme qui va dicter la vie (et la carrière) d’Anita. Cependant, dès l’âge de 6 ans, les choses sont claires pour Anita : elle ne veut pas être comédienne, elle veut écrire.

À l’âge de 8 ans, elle remporte un concours d’écriture pour enfants avec 5 $ à la clef (l’équivalent de 170 $ aujourd’hui), qui partent directement dans les poches de son père. Même s’il lui promet de la rembourser avec intérêt, elle n’est pas dupe ; elle confiera plus tard n’en avoir jamais rien attendu, et s’en être tenue à “l’excitation qu’une fille peut ressentir quand elle tend de l’argent à un homme”.

En 1911, à 22 ans, elle se lance dans l’écriture scénaristique et envoie son premier scénario à la Biograph Company ; il est sélectionné et elle reçoit 25 $ (plus de 800 $ aujourd’hui). Les six prochains mois, elle leur vend quatre nouvelles histoires.

The New York Hat, envoyé l’année suivante en 1912, est son premier scénario produit, une histoire féministe au fort second-degré sur un scandale dans une petite ville avec au casting les stars Mary Pickford et Lionel Barrymore, et à la réalisation D. W. Griffith. Elle n’a que 23 ans.

Dès ses premiers écrits, il est évident que la richesse des scénarios d’Anita se loge dans sa capacité hors du commun à observer ce qui l’entoure, et à le retranscrire en une narration efficace grâce à un regard acéré, presque insolent, toujours avec beaucoup d’humour – un ovni en avance sur son temps. Elle en parle dans son livre How to Write Photo Plays (1920), sa “bible” pour scénaristes :

« Le scénariste doit avant tout rester en vie. Il suffit de fréquenter des gens vivants, rieurs, qui pensent, de réfléchir soi-même, et de cultiver le respect pour les idées nouvelles, quelles qu’elles soient. Prenez soin de ces petites idées, et les grandes intrigues s’imposeront d’elles-mêmes.”

La carrière d’Anita est lancée ; entre 1912 et 1915, de la maison de sa mère à San Diego, Anita écrit 105 scénarios qui deviennent 101 films.

La reine des intertitres

En 1915, Anita a 27 ans et veut partir à Hollywood pour profiter de la professionnalisation de l’industrie. Cherchant à échapper à l’influence de sa mère, qui ne voit pas ce départ d’un bon oeil, Anita épouse sur un coup de tête un dénommé Frank Pallma Jr. Mais Frank se révèle “sans le sou et ennuyeux” – après six mois de mariage, Anita l’envoie chercher des épingles à cheveux, et profite de son absence pour faire ses bagages et rentrer chez sa mère.

Mère et fille se mettent d’accord pour partir ensemble à Hollywood et c’est ainsi qu’Anita y débarque officiellement en 1916. Le réalisateur-producteur D. W. Griffith (qui avait réalisé The New York Hat) la fait embaucher par la Triangle Film Corporation avec un salaire de 75 $ par semaine (plus de 2 000 $ aujourd’hui) et une prime pour chaque scénario produit. Elle écrit :

“De ce que j’en sais, il n’y avait pas d’autres scénaristes qui avaient un salaire à l’époque, donc j’étais sûrement la première scénariste salariée de l’histoire.”

Même si la plupart des scénarios qu’elle écrit pour Griffith ne passent pas en production, il l’encourage fortement à continuer de creuser son sillon. En effet, s’il estime que ses écrits ne conviennent pas à son style de réalisation du muet à l’époque (“Toute la comédie est dans les répliques, il n’y a aucun moyen de les filmer à l’écran !”), il sent qu’Anita détient un talent rare de la punchline.

Peu de temps après, il lui confie la grande responsabilité d’écrire les intertitres de son film Intolerance (1916), une grande fresque dramatique et historique… qu’Anita réussit miraculeusement à alléger grâce à ses répliques bien senties. Sa marque de fabrique est née : des intertitres à la fois ironiques, spirituels et mordants, du jamais vu à l’époque.

“Mon intertitre le plus populaire présentait le nom d’un nouveau personnage. Son nom était quelque chose comme ‘Comte Xxerkzsxxv’. J’avais rajouté : ‘À ceux qui essaient de lire les cartons à voix haute, vous ne pouvez pas prononcer le nom du Comte. Vous pouvez seulement le penser’.”

La cinéaste Ally Acker dit qu’avec Anita “l’art des intertitres est née” et D. W. Griffith dit d’elle qu’elle est “la jeune femme la plus brillante du monde”.

Rapidement la réputation d’Anita la précède et elle attire l’attention d’un scénariste-réalisateur en manque d’idées : John Emerson.

Leur premier film, His Picture in the Papers (1916), avec le comédien Douglas Fairbanks, est un succès au box-office. Le duo Emerson-Loos est lancé et Fairbanks devient une méga star grâce à leurs films.

À cette époque, Anita Loos est une scénariste star, tout aussi mise en avant que les actrices Lilian Gish ou Mary Pickford. Le magazine spécialisé Photoplay la surnomme même “La Soubrette de la Satire”.

À son sujet, Lilian Gish se rappelle de “cette femme minuscule dotée d’un cerveau d’homme” :

“Elle me terrifiait. Je me taisais chaque fois qu’elle était dans les parages, mais j’écoutais. À la même époque, comme je n’avais pas fait d’études, je lisais Spinoza, et son esprit était tellement acéré que je l’appelais madame Spinoza ; pas devant elle, mais avec les autres. Ça a fini par devenir une espèce de surnom drôle pour cette petite chose ravissante aux yeux noirs, qui avait ce cerveau tellement brillant pour la comédie.”

En 1918, le duo Emerson-Loos se voit offrir par le studio de la côte Est Famous Players-Lasky (le studio qui deviendra la Paramount en 1927) un contrat de 4 films à 500 $ la semaine à se partager, soit l’équivalent de plus de 14 000 $ aujourd’hui, plus de trois fois celui proposé par la Triangle Film Corporation. Direction New York.

Le début des ennuis

Anita et Emerson déménagent à New York et Anita amène avec elle son amie scénariste Frances Marion, qu’elle utilise comme chaperonne ; en effet, Anita commence à sentir une attirance pour Emerson, malgré leurs 15 ans de différence et le fait qu’il admette sans mal qu’il n’a “jamais été – et ne sera jamais – fidèle à aucune femme”. Malheureusement ce qui doit arriver arrive, et ils commencent une liaison. Anita reviendra sur cette période avec amertume :

“J’avais mes vues sur cet homme “intellectuel” que j’admirais, et ça a été une terrible déception de réaliser qu’en fait j’étais bien plus intelligente que lui.”

Cette période n’est en effet pas aussi idyllique que prévue : leurs films ne fonctionnent pas autant que les précédents (en partie car les acteurs de Broadway ne sont pas des acteurs de caméra) et leur contrat n’est finalement pas renouvelé.

C’est également à cette période que la personnalité d’Emerson se révèle : il demande à être automatiquement co-crédité sur tout le travail d’Anita (même, et surtout, ce qu’il n’écrit pas) et à avoir son nom avant le sien sur tout le matériel promotionnel. Les amies d’Anita sont inquiètes de voir que l’admiration qu’elle lui porte se transforme petit à petit en servilité ; en effet, Anita accepte tout ce que lui demande Emerson, complètement amoureuse de lui et quelque part “habituée” à cette dynamique :

“J’ai eu un apprentissage précoce en vanité masculine avec mon père.”

Par ailleurs, Anita a un discours très ambigu sur le féminisme, parfois aux antipodes des valeurs portées par ses personnages :

« Je n’avais aucune fierté à être créditée ou non sur une œuvre, car je n’ai jamais pensé que ce qui était produit par des femmes était, ou même devait être, important.”

Ce qui ne l’empêchera pas d’être cinglante quant à ses oeuvres :

“Les films que j’ai écrits pour Emerson ont tous été des succès les uns après les autres. À l’inverse, les films qu’il a réalisés sans moi ont tous été des échecs ».

Avec ce mélange d’admiration, de mépris, de dévotion et de lucidité, Anita trouve pire que son père et se laisse consciemment exploiter par son mari. Elle reconnaîtra plus tard qu’Emerson prenait la plupart des crédits et était payé à “la regarder travailler du lit, un croissant dans la bouche”.

Ils se marient en 1919. Ce qui devait être un jour heureux est un fiasco : Emerson a une extinction de voix psychosomatique, si bien qu’il ne peut énoncer ses voeux lui-même, et un de ses amis doit le faire à sa place. Cet évènement est loin d’être une simple anecdote ; au contraire, à partir de leur mariage, Emerson développe une hypocondrie chronique qui se réveille chaque fois qu’il a l’impression qu’Anita reçoit plus d’attention que lui.

« Lorsque, après notre mariage, il s’est entendu appeler M. Loos pour la première fois, son égoïsme a été frappé d’un coup qui s’est répercuté aussi longtemps qu’il a vécu. Si j’avais été une femme fatale, je n’aurais pas pu le détruire plus complètement. (…) Et jusqu’au jour de sa mort, il m’en a voulu ».

Fidèle à ce qu’il lui avait annoncé quelques années plus tôt, Emerson impose rapidement à Anita le besoin de faire “une pause” de leur mariage une fois par semaine.

Dévastée, Anita se met alors à créer lors de ces jours de “pause” des cercles de parole avec ses amies actrices, les “Tuesday Widows”, les Mardis des Veuves, qui deviennent des moments joyeux où chacune y va de bon coeur à l’encontre des hommes.

Les cercles s’agrandissent, la crème de la crème des intellectuel·les s’y retrouvent, et Anita se fait un nom parmi les cercles mondains européens et américains. Le biographe Gary Carey raconte :

“Elle était une conteuse née et était toujours au top de sa forme lorsqu’il s’agissait de transformer une situation réelle en une anecdote amusante (…) Elle était l’âme et la vie de nombreuses fêtes hollywoodiennes, avec un œil avisé sur les événements glamour ou scandaleux qui l’entouraient.”

Elle rencontre H. L. Mencken, un critique littéraire qui va devenir un ami proche et une inspiration déterminante dans sa carrière. Épatée par la manière dont cet homme de lettres perd tous ses moyens face à des inconnues blondes, Anita ne se retient pas :

“Ces hommes à gros QI ne sont pas attirés par les femmes à gros QI, mais à gros derrières”.

Avec pour objectif de faire rire Henry de lui-même, elle se met à écrire des sketchs sur le sujet. Sketchs qu’elle va appeler… Les hommes préfèrent les blondes.

Les hommes préfèrent les blondes… et les femmes dans l’ombre

Publiés d’abord sous forme de séries pour Harper’s Bazaar, les sketchs deviennent par la suite une nouvelle, publiée en novembre 1925. La première édition est en rupture de stock en une nuit, le bouche-à-oreille en fait le best seller surprise de 1925, et de grands noms comme Aldous Huxley, William Faulkner et James Joyce ne tarissent pas d’éloges envers Anita. Adam Gopnik, critique au New Yorker :

“La façon dont Loos est capable d’insuffler de l’audace et de la naïveté dans la même phrase est un miracle d’écriture idiomatique.”

Ce livre sera traduit en 14 langues (même en chinois, ce qui fera bien rire Anita vu “qu’il n’y a même pas de blondes là-bas”) et fera d’elle une millionnaire.

Mais Emerson ne voit pas ce succès d’un bon oeil. Alors qu’il avait dénigré le roman au stade de l’écriture, le trouvant superficiel et “destiné aux bonnes femmes” (laissant pour une fois le seul crédit à Anita), il tente finalement de faire supprimer la publication avant sa parution, sans réussite. En “compromis”, il oblige sa femme à le lui dédier en écrivant : “À John Emerson, sans les encouragements et les conseils de qui ce livre n’aurait jamais été écrit”. L’éditeur d’Anita refuse de mettre cette dédicace sous cette forme et ils se mettent d’accord pour un simple “À John Emerson”.

En 1926, alors qu’Anita travaille sur plusieurs projets de scénarios en même temps et sur l’adaptation théâtrale de Les hommes préfèrent les blondes, la tension au sein du couple et l’hypocondrie d’Emerson atteignent des niveaux alarmants. Consulté en urgence, le “ponte” de la psychiatrie Smith Ely Jeliffe est formel : la maladie de John “est de la faute de sa femme [et pour qu’il aille mieux] elle doit abandonner sa carrière.”

Alors au sommet de sa carrière et de sa renommée, Anita n’a pas d’autres choix pour la paix maritale (et le regard sociétal) que de se mettre en retraite précoce à 38 ans. Elle a juste le temps de finir l’écriture du sequel de Les hommes préfèrent les blondes commandé par Harper’s Bazaar, Mais ils marient les brunes, pour lequel elle écrit cette dédicace on ne peut plus ironique : “À JOHN EMERSON qui a découvert, développé, favorisé et formé tout ce que je peux avoir, si j’ai quelque chose qui en vaut la peine.”

Durant les deux années qui suivent, le couple voyage beaucoup à travers l’Europe pour offrir les cures les plus prestigieuses à Emerson, financées par Anita. La santé d’Emerson oscille selon les attentions portées à sa femme, qui, elle, profite de ce temps pour socialiser dans les cercles mondains européens.

Mais les répercussions du krach boursier de 1929 vont rebattre les cartes. En effet, le couple perd une partie de sa fortune, et pour qu’Emerson puisse continuer d’être entretenu sans travailler, il suggère à sa femme de reprendre sa carrière afin de renflouer les caisses. Il lui dit :

“Il reste suffisamment d’argent (…) pour subvenir aux besoins de l’un d’entre nous. Bien sûr, je vais devoir compter jusqu’au dernier centime [de mon côté]. Mais toi tu as de la chance, tu es en bonne santé et tu peux aller travailler pour nous deux.”

Après cette retraite forcée, Anita n’est pas mécontente de cette injonction à reprendre sa carrière : en quelques mois seulement elle écrit une adaptation théâtrale de Mais ils marient les brunes, ainsi qu’une comédie, Cherries are Ripe. Mais à cette même période, Anita tombe sur une lettre d’amour envoyée à Emerson par l’une de ses conquêtes. À nouveau dévastée, elle lui demande s’il veut divorcer, ce qu’il refuse :

« Je ne te quitterai jamais ; tu es si crédule que tu pourrais tomber entre les mains d’un escroc qui s’emparerait de ton argent !”

Il insiste en revanche pour qu’ils vivent séparément. Elle se retrouve donc à vivre seule à New York. Heureusement, quelques semaines plus tard, en 1931, elle reçoit une offre d’Irving Thalberg, le producteur prodige de la MGM, pour reprendre un scénario, payée 3 500 $ la semaine (71 000 $ aujourd’hui). Elle n’y réfléchit pas deux fois et file vers Hollywood – mais un Hollywood bien différent que celui qu’elle a laissé 13 ans plus tôt.

1931-1936 : retour à Hollywood & retour sous emprise

Le projet que confie Thalberg à Anita est l’adaptation du livre de Katherine Brush, Red-Headed Woman (La Femme rousse), avec Jean Harlow, adaptation sur laquelle F. Scott Fitzgerald se casse les dents. Il est à noter que Fitzgerald, auteur renommé de Gatsby le Magnifique, est donc licencié et remplacé par une femme, cas exceptionnel dans ce système de studio où les hommes sont rois. Anita écrit le scénario en quatre mois, le film est un carton à sa sortie en 1932, et Anita est de nouveau en première ligne des scénaristes stars.

Ce retour à Hollywood est un moment chéri par Anita, réunie de nouveau avec ses parents, son frère, et recevant de nombreuses visites de ses ami·es européen·nes qui y vivent désormais. Elle est d’autant plus heureuse qu’Irving Thalberg lui offre un contrat de deux ans à un salaire hebdomadaire de 2 500 $ (50 000 $ aujourd’hui) :

“Cela signifiait que mes bons moments seraient assurés pendant encore deux ans, tandis qu’Emerson pourrait rester à New York pour soigner toutes ses maladies et profiter des sympathies de son amie du moment.”

Mais, comme dans tout bon scénario, cela ne se passe pas comme prévu. Emerson débarque de manière impromptue à Hollywood et insiste pour qu’Anita renégocie ce nouveau contrat, afin qu’ils puissent “travailler à nouveau ensemble en équipe.” À ce stade on pourrait se demander pourquoi Anita accepte, alors qu’elle a déjà tant souffert à cause de lui, qu’elle est indépendante financièrement et entourée d’ami·es. Un mépris si profond pour Emerson qu’il se transforme en pitié ? Une emprise psychologique puissante de la part de cet homme plus âgé ? Le sentiment persistant qu’elle est condamnée à être, encore et toujours, le fidèle gagne-pain de son foyer ?

Anita s’exécute, et demande donc à Thalberg d’embaucher Emerson, en acceptant de partager son salaire entre eux deux. Mais la réalité de leur collaboration étant un secret de polichinelle dans toute l’industrie, le producteur de la MGM hésite. Il finit par accepter en lui disant : “Tu es encore plus masochiste que moi.”

Marquée par cette lucidité impuissante et ce piège duquel elle ne réussit pas à s’échapper, Anita se noie dans le travail, au grand plaisir d’Emerson qui papillonne à sa guise tout frais payé. Son ego est d’autant plus rassasié qu’Anita doit souvent faire appel à lui comme intermédiaire pour communiquer avec les réalisateurs et cadres du studio qui refusent de traiter avec une femme sur un pied d’égalité.

L’historienne du cinéma Jeanine Basinger explique qu’avec le personnage de Lorelei dans Les hommes préfèrent les blondes, Anita a créé un prototype : « La caricature de la blonde idiote qui sait très bien obtenir ce qu’elle veut pour elle-même ». La vie d’Anita ne pourrait pas être plus diamétralement opposée.

Le château de cartes s’écroule

Le milieu des années 30 sera charnière dans la vie d’Anita, aussi bien d’un point de vue professionnel que personnel. Tout d’abord, la mort prématurée d’Irving Thalberg en 1936 à seulement 37 ans entraîne un changement de direction à la MGM qui entérine la relégation des scénaristes (et surtout des femmes) à de simples maillons de la chaîne de production. Il va donc sans dire que les nouvelles têtes fortes des studios, comme Eddie Mannix, ne voient pas d’un bon oeil les rôles prédominants d’Anita, de Frances Marion et des autres pionnières de l’écriture.

Le processus d’écriture est désormais tellement douloureux et humiliant à chaque étape, qu’Anita décide de quitter la MGM et tenter sa chance auprès de Samuel Goldwyn à l’United Artists – un pari qu’elle regrettera amèrement :

“[Samuel Goldwyn est] la souris la plus vile, la plus visqueuse et la plus répugnante avec qui j’aie jamais eue à signer.”

Comme un malheur ne vient jamais seul, les choses vont également de plus en plus mal dans son foyer, jusqu’à atteindre un point de non retour. Elle raconte :

« Un soir nous étions seuls ensemble dans notre salon quand, sans prévenir, [Emerson] m’a serré la gorge et a commencé à m’étouffer. »

Le chauffeur court sauver Anita, Emerson passe des examens et les diagnostics tombent : parmi plusieurs psycho-pathologies, les médecins lui décèlent une schizophrénie et un trouble bipolaire. Anita est obligée d’ouvrir les yeux et de réaliser que son mari n’est pas qu’un excentrique inoffensif qu’il faudrait “sauver” ; il est devenu un vrai danger pour elle.

Désormais responsable de leurs finances, Anita appelle son frère pour qu’ils s’y plongent ensemble. Ils sont choqués par leurs découvertes :

- Le nouveau contrat d’Anita signé avec Samuel Goldwyn ne lui assure que la moitié du salaire qu’elle pensait toucher ; le reste est versé à Emerson sous forme de prime de signature de 100 000 $ (plus de 2.2 M $ aujourd’hui), avec laquelle il a acheté des rentes payables uniquement à lui-même

- Emerson a transféré 150 000 $ (3.3 M $ aujourd’hui) de leur compte commun vers ses propres comptes

- Tous les biens d’Anita ont été enregistrés sous son nom à lui, y compris sa maison de Santa Monica qu’elle n’a acheté qu’avec ses revenus à elle

- Toutes les redevances des livres d’Anita sont reversées à Emerson, sans qu’elle n’y ait consenti

Anita réalise que les tractations faites sur son dos et dans son dos durent depuis des années, à son insu, et avec la complicité d’autres personnes. C’est la goutte d’eau d’un vase déjà beaucoup trop rempli pour Anita. Autrefois si joyeuse, spirituelle et espiègle, Anita plonge dans une profonde dépression.

Après 17 ans de mariage en 1937, Anita demande finalement le divorce à Emerson qui accepte, mais qui saborde tellement les procédures que toute finalisation est impossible. Elle sera donc légalement mariée à cet homme pendant encore 19 ans, jusqu’à la mort de ce dernier, en 1956.

Mais jusqu’au bout, l’écriture

Obligée de travailler pour assurer son indépendance financière, elle réussit à racheter son contrat auprès de Samuel Goldwyn, à resigner avec la MGM, sans autres choix que d’accepter leurs nouvelles méthodes et de ne pas être créditée sur la plupart de son travail. Profondément malheureuse, elle est cantonnée à être script-doctor pour d’autres. Son contrat est brutalement rompu par la MGM en 1943.

Sa carrière scénaristique aura duré 32 ans, durant lesquels elle écrit plus de 200 scénarios, est adoubée par la critique, travaille avec les plus grand·es, crée de nombreuses carrières de comédien·nes et métamorphose le lien entre comédie et narration.

Mais sa carrière d’autrice, elle, continuera jusqu’à sa mort.

Emerson désormais interné en institution, libérée d’Hollywood, Anita retourne seule à New York pour se replonger dans la scène théâtrale.

Elle participe à l’écriture de nombreuses adaptations et pièces originales. Elle travaille également sur l’adaptation musicale de Les hommes préfèrent les blondes, qui sera un succès triomphal lors de sa première en décembre 1949, et qui apportera à Anita une célébrité telle qu’elle n’en avait pas connu depuis le milieu des années 20.

En 1951 elle est choisie par Colette elle-même pour adapter Gigi au théâtre ; un parallèle de vie déroutant pour ces grandes autrices qui ont toutes les deux été exploitées et spoliées par des maris violents. Gigi sera le tremplin d’une jeune actrice tout juste arrivée d’Europe : Audrey Hepburn.

Par la suite, elle écrit deux recueils de mémoires, A Girl Like I (1963), ainsi que Kiss Hollywood Good-By (1974). Elle publie en 1978 son dernier livre, un hommage aux soeurs Talmadge, grandes actrices du muet, à l’âge de 90 ans, avant de s’éteindre trois ans plus tard.

Durant les années 70, Anita déclare être furieuse contre le mouvement de libération des femmes, avec son style typique facétieux :

« Elles n’arrêtent pas de monter sur des caisses à savon et de proclamer que les femmes sont plus brillantes que les hommes. C’est vrai, bien entendu, mais il faut que cela reste très discret, sinon tout va s’effondrer.”

C’était peut-être ça Anita Loos, un éternel oscillement entre amour du chaos et du statu quo.