La star des stars des scénaristes, Frances Marion, a eu tous les honneurs : première femme à remporter l’Oscar du meilleur scénario, première scénariste à remporter deux Oscars consécutifs, 4 Oscars remportés au total dans les années 1930, scénariste la mieux payée (homme et femme confondus) durant les années 1920 et 1930, et 325 scénarios écrits dont 130 produits.

Ces distinctions individuelles extraordinaires n’ont pas empêché Frances Marion de consacrer sa vie au collectif et à la défense des droits des scénaristes, n’hésitant pas à se battre pour celles et ceux moins bien loti·es qu’elle, et à aller au bras de fer avec les studios – quitte à s’attirer leurs foudres.

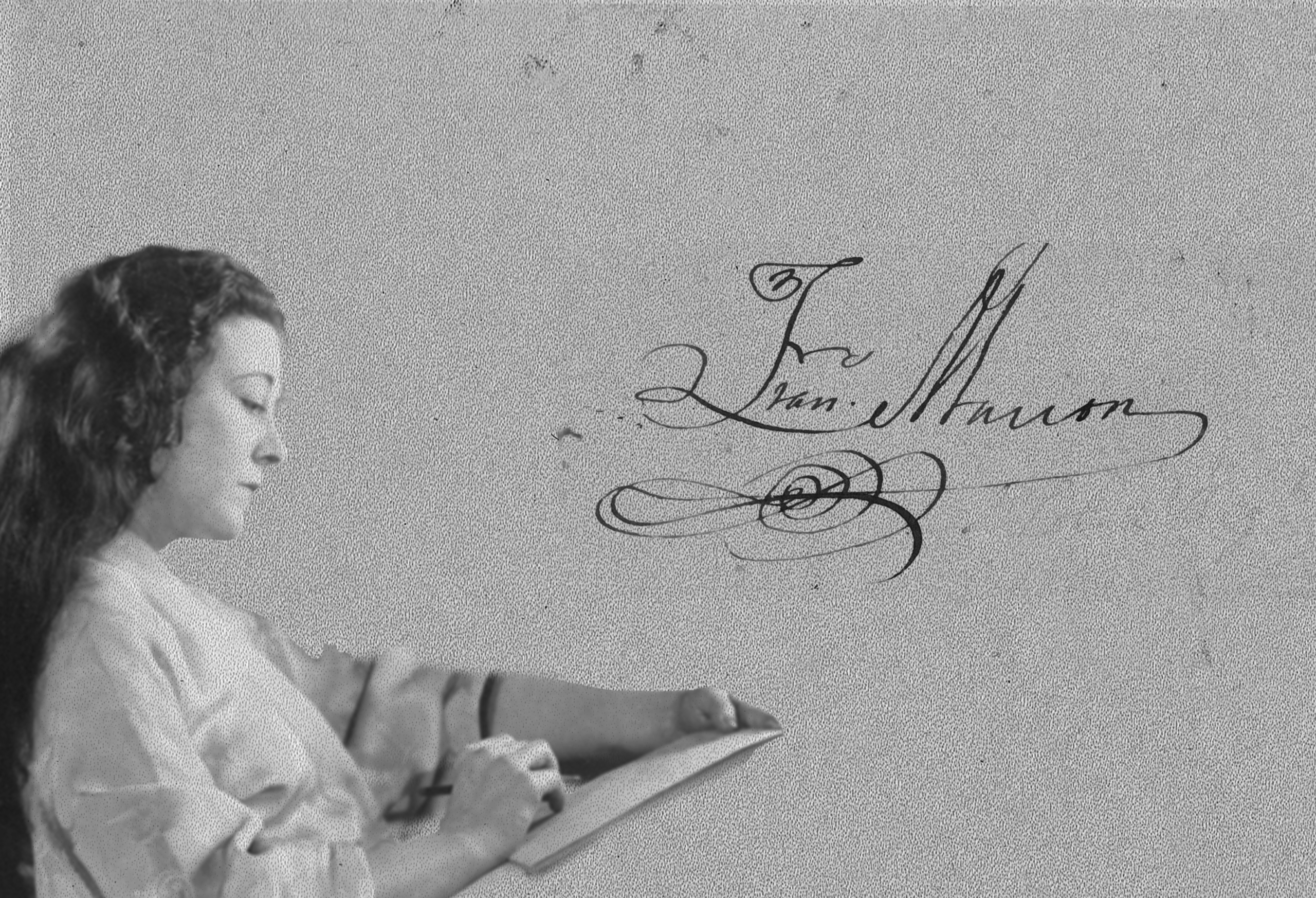

Portrait de la plus grande scénariste du XXe siècle qui a mis sa renommée et ses convictions au service des autres.

De journaliste à scénariste

Frances Marion, née Marion Benson Owens le 18 novembre 1888 à San Francisco, en Californie, développe une passion pour la narration dès son plus jeune âge. Elle débute sa carrière en tant que journaliste, contribuant à des journaux et magazines tels que le San Francisco Reporter.

Mais rapidement, elle nourrit l’envie de se tourner vers cette industrie naissante qu’est le cinéma. Elle devient l’assistante de Lois Weber, la réalisatrice la plus connue d’Hollywood à l’époque, et commence à apprendre tous les aspects de la production cinématographique à ses côtés en étant successivement assistante, assistante-réalisatrice, et même actrice.

Dans ses mémoires parues en 1972, elle repense, émue, à cette période :

“C’est aux femmes que je dois mes plus grandes réussites. Contrairement à l’affirmation selon laquelle les femmes font tout ce qui est en leur pouvoir pour s’entraver mutuellement, j’ai découvert que c’est toujours une personne de mon sexe qui m’a donné un coup de main lorsque j’en avais besoin.”

Aux côté de Lois, son désir d’écrire s’affine. Elle décide alors de prendre les devants et de contacter plusieurs producteurs en leur faisant une offre qu’elle espère irrésistible : travailler pour eux deux semaines sans salaire à condition que, si son travail se révèle satisfaisant, ils la signent pour un contrat d’un an à 200 $ par semaine, un salaire exorbitant à l’époque (équivalent à 6 000 $ en 2023).

Le culot de la jeune femme attire l’attention de William Brady, propriétaire des studios World à New York, qui accepte l’expérience des deux semaines d’essai. Pour cela, il lui confie un scénario à reprendre, jugé précédemment comme “insortable”. Marion se met au travail, réécrit le scénario… qui sort en salle et rapporte au producteur plus de 9 000 $ de bénéfice (275 000 $ aujourd’hui). Frances Marion obtient le contrat et le salaire hebdomadaire de 200 $ qu’elle exigeait. Le lendemain, elle fait la une des journaux new-yorkais en tant que “scénariste la mieux payée des Etats-Unis”.

En six mois, elle est promue à la tête du département des scénarios chez World Studios où, en plus d’écrire ses propres films, elle examine tous les scripts qui arrivent au studio, aide à la distribution des films, supervise les essais à l’écran et dirige même des scènes.

Le binôme le plus puissant d’Hollywood

C’est la star du cinéma muet Mary Pickford qui offre ensuite à Marion l’opportunité d’écrire pour le studio Famous Players-Lasky (plus tard connu sous le nom de Paramount Pictures) en 1914. S’ensuit un vrai coup de foudre amical et professionnel : Mary Pickford embauche Frances Marion comme sa scénariste exclusive. Frances écrit sur mesure pour Mary des rôles espiègles et irrévérencieux de petites filles, mélangeant ainsi comédie burlesque au drame.

Les deux femmes trouvent la formule gagnante qui va les lancer à la conquête d’Hollywood : Frances écrit pour Mary Pickford les films à succès de 1917 Poor Little Rich Girl, Rebecca of Sunnybrook Farm et The Little Princess, ainsi que Stella Maris en 1918, ses premiers crédits en tant que scénariste.

En 1918, Frances gagne 50 000 $ par an (environ 1 million $ aujourd’hui) et son binôme avec Mary Pickford est un véritable power couple cinématographique. Mais en cette fin de Première Guerre mondiale, les premiers amours de Frances pour le journalisme se réveillent et elle laisse le cinéma derrière elle pour devenir correspondante de guerre pour le gouvernement. Elle est d’ailleurs la première correspondante alliée à traverser le Rhin après l’Armistice et écrit un scénario sur les contributions des femmes à l’effort de guerre.

Durant cette absence, Mary Pickford ne cache pas sa tristesse auprès du magazine Motion Picture :

« Ce n’est pas seulement qu’il n’y aura jamais une autre scénariste comme elle, et que sans ses scénarios je perdrai la plus grande inspiration que j’aie jamais eue, mais je perds ma meilleure amie, la compagne la plus chère que j’aie jamais eue. »

Comme nombre des relations féminines de Marion, leur amitié traversera les années.

Une décennie de succès

Les succès de Frances Marion avec Mary Pickford lors de la décennie passée ouvrent grand les portes d’Hollywood à Frances lors de son retour au début des années 1920, la propulsant au rang des scénaristes les plus estimées et l’une des femmes les plus influentes de l’industrie cinématographique. Après quelques années en freelance, elle signe un contrat d’exclusivité à la MGM en 1926 lui assurant 3 000 $ par semaine (plus de 52 000 $ aujourd’hui), mais lui permettant également de superviser la production et le montage de ses films, et lui garantissant son nom au générique et dans la publicité (des garanties qui dépassaient celles de la plupart des stars).

Parmi les films les plus populaires de Frances Marion de cette période, figurent le spectacle western, « The Winning of Barbara Worth » (1926), ainsi que les mélodrames « Stella Dallas » (1925), « The Scarlet Letter » (1926), et « The Wind » (1928). Ces trois derniers films illustrent le style caractéristique et l’expertise de Frances : l’adaptation de romans avec des héroïnes au caractère bien trempé. Voici comment elle décrit son processus d’adaptation dans le magazine Photoplay en 1926 :

« Je déconstruis [le roman], je le reconstruis, je fais en sorte que la femme domine et que le personnage masculin soit aussi passif que chaque femme voudrait avoir son mari. »

Le talent de Marion pour adapter des œuvres littéraires la distingue tout particulièrement, à une époque où il y a peu de scénarios originaux ; la majorité des films est justement adaptée de romans, de pièces de théâtre et de nouvelles. Sa compréhension aiguisée de la narration et son talent à retransmettre des émotions à cette époque du muet lui permettent de retranscrire puissamment l’essence des œuvres écrites, créant des films qui résonnent avec le public.

Avec tous ces succès, elle devient la scénariste la mieux payée des années 1920, hommes et femmes confondus, et Photoplay dit qu’elle est : “L’une des très rares scénaristes dont le nom signifie quelque chose au box-office”.

Le virage militant

Cependant, comme on l’a vu dans l’article “Essor & déclin des femmes scénaristes à Hollywood”, la profession de scénariste subit une mutation drastique au début des années 1930 et le métier se précarise énormément.

Alors qu’elle-même continue d’être la scénariste la mieux payée des années 30, qu’elle prend le tournant des films parlants avec grand succès et qu’elle remporte 4 Oscars dans les années 1930, Frances Marion prend position pour garantir que tous les scénaristes reçoivent une rémunération équitable pour leur travail et soient dûment crédités pour leurs contributions.

D’abord en son nom propre ; par exemple pour The Big House (1930 – film pour lequel elle remportera un Oscar) et Anna Christie (1930 – premier film parlant de Greta Garbo), elle monte au créneau pour négocier avec succès des contrats plus favorables pour l’équipe de scénaristes.

Puis collectivement, en co-créant le 6 avril 1933 la Screen Writers Guild (SWG) (désormais connu sous le nom de Writers Guild of America, WGA), premier syndicat ayant pour mission de se battre pour des conditions de travail améliorées, une rémunération équitable et des contrats standardisés pour les scénaristes. Elle est élue vice-présidente devant Anita Loos (95 voix contre 29)1.

La SWG connaît des avancées majeures durant ses premières années, et Frances Marion est l’une de ses figures de proue :

- Son leadership pendant la grève des scénaristes de 1933 (qui dure 3 semaines) conduit à des améliorations significatives, notamment des salaires plus élevés, l’établissement de normes de salaire minimum et une reconnaissance accrue de la contribution des scénaristes.

- Elle défend l’idée de royalties pour les scénaristes, assurant ainsi qu’ils bénéficient directement du succès financier de leurs œuvres, contribuant à une distribution plus équitable des revenus dans l’industrie.

- En résolvant un litige sur les crédits de Dinner at Eight (1933), elle établit un précédent pour le traitement des disputes de crédits dans l’industrie.

- Elle plaide en faveur de crédits d’ouverture mettant en avant les noms des scénaristes, contribuant ainsi à des pratiques plus transparentes dans l’industrie.

- Son implication dans la création de la Writers Branch de l’Académie des arts et des sciences du cinéma est une étape significative pour une plus grande reconnaissance des scénaristes, conduisant à la création de la catégorie du Meilleur scénario original aux Oscars en 1940.

Le happy ending n’existe pas à Hollywood

Malheureusement, comme beaucoup de femmes pionnières du cinéma, la position de Frances s’étiole de plus en plus à la fin des années 1930 et dans les années 1940 – ses positions syndicalistes assumées n’aidant pas.

En effet, un certain Eddie Mannix, foncièrement anti-communiste, est désormais le bras droit de Louis B. Mayer à la MGM et il a les pleins pouvoirs pour protéger la réputation et la rentabilité du studio. Menacée par la MGM et accusée de communisme, Frances Marion refuse d’abandonner son poste de vice-présidente de la Guilde :

« Nous ne brandissons pas de drapeau rouge. Nous demandons seulement de l’aide pour beaucoup de personnes sans défense. »

En 1937, Mannix propose à Frances un contrat complètement différent des précédents dans la mesure où il peut être résilié à tout moment, qu’elle n’a plus aucune garantie d’être créditée sur ses textes ni dans le matériel promotionnel et qu’elle se trouve désormais dans l’obligation de répondre à n’importe quelle commande de producteur.

Même si les combats militants semblaient avoir apporté des avancées en apparence, les studios respectent peu leurs engagements, trouvent des interstices dans lesquels se faufiler pour ne respecter ni les crédits, ni les rémunérations équitables, et n’épargnent pas Frances de ces injustices.

Elle doit donc de plus en plus partager ses crédits (sur ses scénarios originaux) avec des collègues masculins, arrivant en dernier maillon sur la reprise de dialogues, et même si elle est souvent consultée pour la plupart des scénarios de la MGM, elle n’est non seulement pas créditée, mais elle doit aussi cacher sa contribution pour éviter les commentaires méprisants sur « la tyrannie de la scénariste ».

Par ailleurs, les studios sont désormais soumis au Code Hays, censurant tous les thèmes jugés tabous par l’Amérique puritaine et cadenassant d’autant plus l’écriture. Ils continuent également le mouvement d’industrialisation enclenché dix ans plus tôt à base de “fordisme” du process d’écriture, dénaturant complètement l’expérience d’écriture telle que Frances l’avait connue – et créée.

“Vous avez quatre ou cinq notes [sur le texte] et, quand celles-ci sont appliquées, vous avez les mêmes quatre ou cinq notes à nouveau. (…) C’était comme écrire dans du sable avec du vent”.

Comme un pied de nez face à cette manière de faire, elle publie en 1937 How to Write and Sell Film Stories, sa propre “bible” d’écriture, poursuivant l’impulsion de transmission lancée par Marguerite Bertsch 20 ans plus tôt. Mais Frances ne s’y retrouve plus du tout.

Bien que son dernier crédit de scénario s’arrête à Green Hell en 1940, une aventure amazonienne réalisée par James Whale, elle continue de travailler par la suite, même si ses contributions restent non créditées. Elle est finalement congédiée par la MGM en 1946 alors qu’elle avait tout créé, tout remporté et tout donné à cette industrie.

Dégoûtée et désabusée par ce revirement industriel, persuadée que les scénaristes ne sont plus les bienvenus dans l’industrie cinématographique, Frances canalise sa créativité dans l’écriture de romans et de pièces de théâtre, ainsi que dans la sculpture et la peinture.

Un an avant sa mort, elle publie ses mémoires sous forme humoristique, Off With Their Heads!: A Serio-Comic Tale of Hollywood (1972) (que l’on pourrait traduire par Qu’on leur coupe la tête ! Un conte tragico-comique d’Hollywood), un ouvrage rare et précieux, grâce auquel il reste le corps et l’âme du travail de Frances et des autres pionnières du cinéma qui ont été effacées de l’histoire.

Femmes & scénaristes à Hollywood au début du siècle

Cet article est le troisième de cette série. Retrouvez le quatrième dès jeudi 28 mars :

« Anita Loos : les hommes préfèrent les blondes… et les femmes dans l’ombre »